|

|

|

|

|

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル ・コラム ・みる・よむ・きく ・インタビュー ・解説 ・こぼれ話 特集 ・みる・よむ・きく ・コラム ・人権/反差別/司法 ・アフリカ ・農と食 ・反戦・平和 ・文化 ・橋本勝の21世紀風刺絵日記 ・中国 ・環境 ・米国 ・市民活動 ・欧州 ・アジア ・科学 ・韓国 ・国際 ・政治 ・検証・メディア ・東日本大震災 ・社会  ・核・原子力 ・遺伝子組み換え/クローン食品 ・中東 ・教育 ・地域 ・終わりなき水俣 ・沖縄/日米安保/米軍再編 ・移民大国ニッポン ・労働問題 ・国際 提携・契約メディア ・AIニュース ・マニラ新聞   ・TUP速報     ・じゃかるた新聞 ・Agence Global ・Japan Focus  ・Foreign Policy In Focus ・星日報  Time Line ・2018年01月20日 ・2018年01月19日 ・2018年01月18日 ・2018年01月17日 ・2018年01月16日 ・2018年01月15日 ・2018年01月14日 ・2018年01月13日 ・2018年01月12日 ・2018年01月11日 |

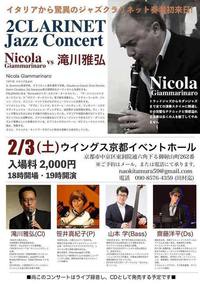

みる・よむ・きく 第二次大戦後のインドネシア独立の裏話 ヨ―リス・イヴェンス監督「インドネシアは呼んでいる」(1946) ”Indonesia calling” Joris Ivens, 1946 第二次大戦が1945年に終結した後、アジアでは植民地だった国々が次々と独立を成し遂げた。オランダ出身のドキュメンタリー映画監督ヨ―リス・イヴェンスは1946年にインドネシアの独立の裏話を撮影している。それはオーストラリアの港湾労働者の組合が製作した映画で、”Indonesia calling”(インドネシアは呼んでいる)と名づけられている22分の短編ドキュメンタリー映画である。映画の冒頭にも記されているが、この映画はインドネシアの独立を願って製作された。それがオーストラリア映画だというところが「なぜだろう?」と思わせる。(2018/01/20 22:15) コラム 『滝川さんは何処に向かってるのですか?』 滝川雅弘(ジャズ・クラリネット奏者)  最近現場でこんな質問をされました。『滝川さんは何処に向かってるのですか?夢はなんですか?人生をやり直せるとしたらどの時点に戻りたいですか?』先ず私は元々クラシックの演奏家になりたかったのですが、大阪市音楽団、宝塚歌劇団オーケストラの試験に落ち、学校回りのオーケストラ、所謂ジャリコンの指揮者から、『君は本当に専門教育を受けたのか?』と言われクラシックは断念。人生をやり直せるとしたら、私は迷わず高校3年生と答えました。(2018/01/20 18:07)

最近現場でこんな質問をされました。『滝川さんは何処に向かってるのですか?夢はなんですか?人生をやり直せるとしたらどの時点に戻りたいですか?』先ず私は元々クラシックの演奏家になりたかったのですが、大阪市音楽団、宝塚歌劇団オーケストラの試験に落ち、学校回りのオーケストラ、所謂ジャリコンの指揮者から、『君は本当に専門教育を受けたのか?』と言われクラシックは断念。人生をやり直せるとしたら、私は迷わず高校3年生と答えました。(2018/01/20 18:07)

文化 マクロン大統領の表現「フランスとフランコフォニーの諸国」に疑義を呈した作家アラン・マバンクゥ氏 コンゴ共和国出身でフランス語圏で活躍する作家であるだけでなく、カリフォルニアの大学で文学の教鞭を取っているアラン・マバンクゥ(Alain MABANCKOU)氏がフランスのエマニュエル・マクロン大統領のフランコフォンに関する発言に異議を呈した。マクロン大統領がドイツで「ドイツはフランスとフランコフォニーの諸国を迎えます・・・」と発言したことが1つのきっかけだったようだ。(2018/01/20 14:46) みる・よむ・きく 大不況の最中に撮影された炭鉱労働者 ヨ―リス・イヴェンス監督(共同)「ボリナージュの悲惨」”Misère au Borinage” (Joris Ivens- Henri Storck 1933) オランダ出身のドキュメンタリー映画監督のヨ―リス・イヴェンスには初期の詩的なともいえる「雨」といった短編映画もあるが、大不況の最中に撮影された「ボリナージュの悲惨」のような社会派の映画もある。むしろ、イヴェンスの本領がこの方面であることがわかってくる。30分ほどの短編映画「ボリナージュの悲惨」(Misere au Borinage) はベルギー南西部の炭鉱街の労働者たちが不況の中で厳しい生活を強いられている光景を比較的シンプルに映し出す。(2018/01/19 20:25) 人権/反差別/司法 H&Mの人種差別広告に怒る南アの人々 "coolest monkey in the jungle" 「ジャングルで一番クールな(格好いい)猿」 スウェーデンのカジュアル衣料ブランドH&Mが宣伝で黒人少年が"coolest monkey in the jungle" 「ジャングルで一番クールな(格好いい)猿」というメッセージをあしらったパーカーを着ていたことで、レイシスト(人種差別)の広告だという怒りが起き、南アフリカのH&Mの店舗にも怒った黒人の人々が押しかけた。(2018/01/19 17:03) アフリカ 【西サハラ最新情報】 大西洋クロマグロ 平田伊都子  マグロのトロは高いので、貧乏な筆者は長年、マグロを食べたことがありません。 ところが、大西洋クロマグロの日本割り当て量が大幅に増え、「マグロが安くなるかも?」というニュースが入ってきました。 しかし、「小売り価格が下がるという期待は薄?」とは、スシ職人の話、、エエッ! またもや消費者騙し!! 安くなった分の差額は誰のポッポに入るの? 誰が得するの?(2018/01/19 14:12)

マグロのトロは高いので、貧乏な筆者は長年、マグロを食べたことがありません。 ところが、大西洋クロマグロの日本割り当て量が大幅に増え、「マグロが安くなるかも?」というニュースが入ってきました。 しかし、「小売り価格が下がるという期待は薄?」とは、スシ職人の話、、エエッ! またもや消費者騙し!! 安くなった分の差額は誰のポッポに入るの? 誰が得するの?(2018/01/19 14:12)

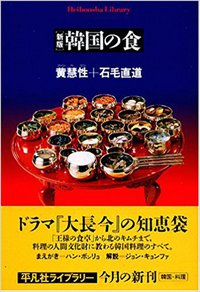

みる・よむ・きく 韓国の宮廷料理の研究家・黄慧性(ファン・ヘソン)さんと石毛直道氏の対談 「韓国の食」  日刊ベリタで韓国の料理を紹介いただいているな すんじゃさんがソウルに留学して宮廷料理を学んだ時の校長先生が黄慧性(ファン・ヘソン)さんです。黄慧性さんが食の分野で幅広く取り組んだ文化人類学者の石毛直道氏と韓国料理とは何なのかを対談したものが「韓国の食」です。なぜ韓国ではたくさんの小さな器が並べられるのか、など様々な文化の違いが縦横無尽に語られ、韓国文化に詳しくない読者にとっても楽しく読める本になっています。(2018/01/19 13:46)

日刊ベリタで韓国の料理を紹介いただいているな すんじゃさんがソウルに留学して宮廷料理を学んだ時の校長先生が黄慧性(ファン・ヘソン)さんです。黄慧性さんが食の分野で幅広く取り組んだ文化人類学者の石毛直道氏と韓国料理とは何なのかを対談したものが「韓国の食」です。なぜ韓国ではたくさんの小さな器が並べられるのか、など様々な文化の違いが縦横無尽に語られ、韓国文化に詳しくない読者にとっても楽しく読める本になっています。(2018/01/19 13:46)

農と食 ドイツ大連立予備交渉 GM作物とグリホサート禁止で合意 ドイツのキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)と社会民主党(SPD)の予備的な連立交渉は1月12日、主要政策で合意し、農業分野では遺伝子組み換え作物のドイツ全国での栽培禁止と、グリホサートの出来るだけ早い時期の禁止で合意したとロイターが報じた。(有機農業ニュースクリップ)(2018/01/19 13:30) 文化 有機の「丹波黒豆」を煮た 朝鮮時代のソユグ先生の黒豆煮 な・すんじゃ( 韓国伝統料理人 )  京丹波の有機の黒豆で今回は朝鮮時代のソユグ先生の黒豆煮にしました。12月30日、ストーブを利用してことこと煮ました。韓国で買ってきた有機の黒豆と出来上がりが少し違う、味は変わらなく旨いが豆が柔らかく食感が変わる。しかし美味しくて、ちょこっとつまむおせちの黒豆とは違うものです。(2018/01/19 12:56)

京丹波の有機の黒豆で今回は朝鮮時代のソユグ先生の黒豆煮にしました。12月30日、ストーブを利用してことこと煮ました。韓国で買ってきた有機の黒豆と出来上がりが少し違う、味は変わらなく旨いが豆が柔らかく食感が変わる。しかし美味しくて、ちょこっとつまむおせちの黒豆とは違うものです。(2018/01/19 12:56)

みる・よむ・きく 1929年に作られたドキュメンタリー映画、ヨ―リス・イヴェンス監督 「雨」(14分) ”Regen” by Joris Ivens 1920年代から英国のドキュメンタリー映画運動が始まるが、その頃、大陸側のオランダでは映画監督のヨ―リス・イヴェンス (Joris Ivens)が詩的なドキュメンタリーを作っていた。その1つが1929年に作られた「雨」という14分の短編映画で、文字通り都市に雨が降り始めて止むまでを様々な場所の情景を1カット1カット積み重ねている。なかなか大気中の雨自体を撮影するのが困難だったためか、水たまりや川で雨滴の作る模様や人々のさす傘などを使って表現している。(2018/01/18 16:47) みる・よむ・きく 映画「ドリーム」 二重の壁を実力で超えた女性たち 木村 結 1960年代は米国とソビエト連邦にとって戦いの時代だった。1962年キューバ危機、1963年米英ソ部分的核実験停止条約に調印、1964年ケネディ暗殺、1965年米国北ベトナム爆撃開始、1966年中国文化大革命、1967年第三次中東戦争。米国とソ連の超大国の主権争いの時代。それは、この2大国間の宇宙の覇権争いでもあった。ソ連が、1957年10月4日人類初の人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げに成功し、立て続けに同年11月には犬を乗せた2号を、そして翌年5月には3号を打ち上げた。米国始め世界にスプートニク・ショックが広がった。(2018/01/18 00:06) 文化 【核を詠う】(254)遠藤たか子歌集『水際(みぎわ)』から原子力詠を読む(3)「避難先に食料を送りくれたるは沖縄の友 五年が経つた」 山崎芳彦 遠藤たか子歌集『水際』の原子力詠を読んできて今回が最後になる。貴重な短歌作品を読むことができた、さらに多くの人々による原子力詠を読んでいきたいと願っている。歌うことが行動の一つであれば、それを読むことも原子力社会からの脱却を目指していく力を蓄え強めていく行動のひとつであると思っている。その作品が訴え、伝えること、それを受けとめ考えることが、さらにさまざまな人を動かす力の源のひとつになり得るはずだと考えている。核をめぐる国内外の現状は、非常に深刻な状況にある。これ程核兵器の使用がさかんに公然と語られるのはかつてなかったのではなかろうか。また原発が国際的な商品として、政府・財閥企業によって押し出されているのも目に余る。報道によると、日立製作所がイギリスで進める原発事業に日英両政府が官民で総額約3兆円を投融資する資金枠組みが大筋合意したという。日立製作所といえば、次期経団連会長に内定している中西宏明氏(現在経団連副会長)が会長を務めている。中西氏は安倍政権と太いパイプを持つことで知られているという。(2018/01/17 21:47) 橋本勝の21世紀風刺絵日記 298 回 2018年のノーベル平和賞が核の傘に!?  世界は今、北朝鮮状況により核戦争が始まりかねない危機にありますそんなこともあり、昨年の2017年ノーベル平和賞を受賞したのが核兵器禁止条約(成立に尽力したICAN)です それは世界からすべての核兵器がなくなってほしいという 世界の人々の切実なねがいがあればこそでありましょう(2018/01/17 20:30)

世界は今、北朝鮮状況により核戦争が始まりかねない危機にありますそんなこともあり、昨年の2017年ノーベル平和賞を受賞したのが核兵器禁止条約(成立に尽力したICAN)です それは世界からすべての核兵器がなくなってほしいという 世界の人々の切実なねがいがあればこそでありましょう(2018/01/17 20:30)

みる・よむ・きく 肩を寄せ合う中国の底辺労働者たちードキュメンタリー映画『苦い銭』 笠原眞弓  この映画は、2014年から2016年にかけて撮影されたドキュメンタリーである。その頃、世界の格安アパレル産業の地図が塗り替わり、中国では既にひと頃の勢いは無くなっていた時期ではなかったか。(2018/01/17 19:35)

この映画は、2014年から2016年にかけて撮影されたドキュメンタリーである。その頃、世界の格安アパレル産業の地図が塗り替わり、中国では既にひと頃の勢いは無くなっていた時期ではなかったか。(2018/01/17 19:35)

コラム ミュージシャンのギャラ 滝川雅弘(ジャズ・クラリネット奏者)  私が具体的にミュージシャンのギャラを初めて知ったのは、2004年高槻ジャズストリートの主催者北川氏から「30万の予算を付けるからKさんと2clで現代劇場に出てよ」と言われ、その通りKさんのマネージャーに伝えると「Kさんはワンステージ60万円なのと言っといて」と言われた時でした。それから比べると、今回の二コーラさんのギャラって1週間で20.5万円ですから本当に安いと思う訳です。(2018/01/17 16:44)

私が具体的にミュージシャンのギャラを初めて知ったのは、2004年高槻ジャズストリートの主催者北川氏から「30万の予算を付けるからKさんと2clで現代劇場に出てよ」と言われ、その通りKさんのマネージャーに伝えると「Kさんはワンステージ60万円なのと言っといて」と言われた時でした。それから比べると、今回の二コーラさんのギャラって1週間で20.5万円ですから本当に安いと思う訳です。(2018/01/17 16:44)

みる・よむ・きく 英国ドキュメンタリー初期の作品「住宅問題」 ロンドンのスラム街の再開発を描いた約15分の短編 社会派ドキュメンタリー番組の原型 ドキュメンタリーの元祖英国では1930年代に中央郵便局映画班(GPO)でジョン・グリアスンの指揮のもとに試行錯誤が続けられ、初期の代表作を作ってきた。その頃、GPO以外でもドキュメンタリー映画が作られるようになった。「住宅問題」(Housing regeneration ,1935)と題する15分足らずの短編はその当時の傑作の1つにされている。(2018/01/17 15:29) みる・よむ・きく 「もしそれがあなただったら?」 厳冬のパリのホームレスへの想像力を喚起する写真家マルク・メルキの個展 "Et si c'était vous ?" par Marc Melki  パリの写真家、マルク・メルキ(Marc Melki) 氏がパリの北の郊外にある街、オーベルヴィリエで今月12日から来月7日にかけて写真展を行っている。「もしそれがあなただったら?」と題するこのシリーズはホームレスをテーマにしている。と言っても、路上で寝ているのは本物のホームレスではなく、各界の様々な人たちだ。(2018/01/17 03:10)

パリの写真家、マルク・メルキ(Marc Melki) 氏がパリの北の郊外にある街、オーベルヴィリエで今月12日から来月7日にかけて写真展を行っている。「もしそれがあなただったら?」と題するこのシリーズはホームレスをテーマにしている。と言っても、路上で寝ているのは本物のホームレスではなく、各界の様々な人たちだ。(2018/01/17 03:10)

みる・よむ・きく ドキュメンタリー映画の草創期の傑作 アイルランド漁民の生きる闘いを描いたロバート・フラハーティ監督の「アラン」 ドキュメンタリー映画の父であるロバート・J・フラハーティのデビュー作がカナダエスキモーを描いた「ナヌーク」(1922)だった。名声を得たものの、その後、今一つ作品が不調だったアメリカ人のフラハーティは1930年代に入ると、英国から招聘されるようになる。声をかけたのは中央郵便局映画班(G・P・O)のプロデューサー、ジョン・グリアスンだった。グリアスンは社会派のドキュメンタリーの制作を指揮していたが、大自然の中に生きる人間の詩的な姿にこだわるフラハーティとは結果的にうまくいかなかったのかもしれない。しかし、英国に渡ったフラハーティは英国の映画会社からアイルランド西端のアラン諸島を舞台にした映画の制作資金を得ることとなった。こうして作られたのが「アラン (Man on Aran )」(1934)だ。(2018/01/15 22:09) |

|

| Copyright (C) Berita unless otherwise noted. |

| よくある質問 | お問い合わせ | 利用規約 | 各種文書 | 広告掲載 | 記事配信 | 会社概要 | About us |

■15年目の日刊ベリタ インターネット新聞の過去、現在、未来

■トランプ大統領にノーベル平和賞の可能性も 米朝国交正常化で3首脳のトリオ受賞の可能性が膨らむ

■イタリアから二コーラさん(cl)初来日!とはなんぞや?という方のために。 滝川雅弘(ジャズ・クラリネット奏者)

■フランスのセクハラ論争 ”importuner”する自由

■ノーベル平和賞受賞ICAN事務局長が来日します

■哲学者、エチエンヌ・タッサン(Etienne Tassin)氏が亡くなる ハンナ・アレントの研究家、難民・移民の問題も考察

■【バンコク便り】(2)タイの救急救命を担う慈善団体「華僑報徳善堂」 高田胤臣

■ドキュメンタリー映画の草創期の傑作 アイルランド漁民の生きる闘いを描いたロバート・フラハーティ監督の「アラン」

■シェア自転車は中国が世界に向けて生み出した気候変化に対応する「武器」

■日韓が「一帯一路」イニシアティブ参加の意向

■エイゼンシュタイン監督の「戦艦ポチョムキン」と英国ドキュメンタリー映画運動

■新卒生の就活コストに著しい差 平均2600元 1万元以上の人も

■慰安婦被害者、外交部に外交保護請求書を提出

■英国で粧品などのマイクロビーズを禁止

■2018年通常国会で「特定連合国裁判被拘禁者特別給付金支給法」の制定を求めます―日韓・韓日議連合同総会共同声明も、再びBC級早期解決に言及

■中国が「一帯一路」で一国主導のルールを確立することはない

■台湾:労基法改悪に反対する学者の声明(2018/1/4)

■NYTが米諜報の失敗を指摘 「近来の最大級の誤り」 北朝鮮のミサイル開発の速度を軽視 水爆の完成で新たな練り直し 核保有数もわからず

■地域の人びととともに生きる 『生と性、女はたたかう 北山郁子著作集』 別所興一・編 西沢江美子

■アルゴリズムを疑え 数学者でデータサイエンティストCathy O'NeilのTED講演 「専制君主のようなアルゴリズムに対して説明を求める必要があります」

■「監督らしくない監督」竹内亮さんの南京での一日

■世論調査:仕事における若者の幸福感、二線都市が最高

■11月韓国訪問報告記

■297回 2018年の今年の漢字も「北」となる、そして核のチキンゲームが続く