|

|

|

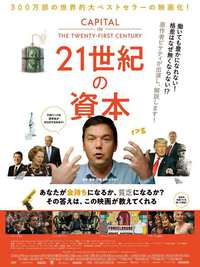

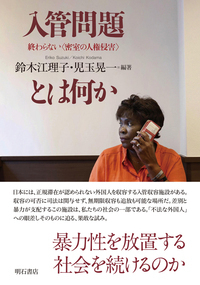

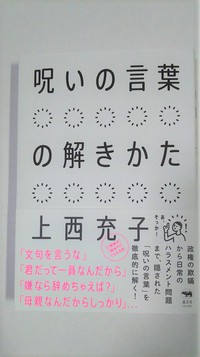

�����ι��ɤΤ����� �����Խ��Ѱ������פ��罸 ���ܾ�21�������ɳ�����

����� ������������ ������� ���ߤ롦��ࡦ���� �����ӥ塼 ������ �����ܤ��� �ý� ������ �������� ������ ���ˡ������� �����եꥫ ����� ����/ȿ����/��ˡ ������ �����ȿ� �������饨�롿�ѥ쥹���� ���ϰ� ��ʸ�� ����̱��ư �����ڡ���ǥ��� ���Ķ� ����̱ ��ȡ������ǥ��� ��AI�˥塼��   ����ˡ ���ޥ˥鿷ʹ  ���ԣգ�®��    �����㤫�뤿��ʹ ��Agence Global ��Japan Focus  ��Foreign Policy In Focus �������� Time Line ��2025ǯ04��15�� ��2025ǯ04��14�� ��2025ǯ04��13�� ��2025ǯ04��12�� ��2025ǯ04��11�� ��2025ǯ04��07�� ��2025ǯ04��06�� ��2025ǯ04��05�� ��2025ǯ04��04�� ��2025ǯ04��01�� |

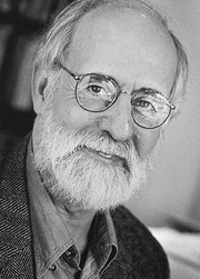

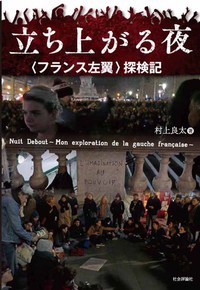

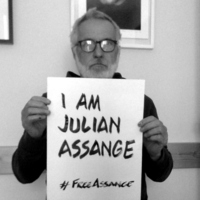

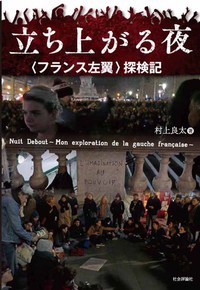

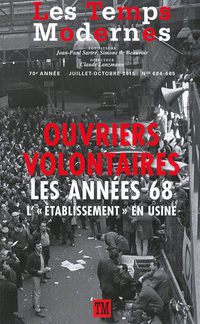

����¼������( MURAKAMI Ryota)���������ޤ졣����ˡ�Ω���夬���롡��ե�����õ�����١ʼҲ�ɾ���ҡˡ��ե��ɾ����Les Temps Modernes�ʸ���˻�˴�ơ�TV�ǥ��쥯���������ĤȤ����ơ������ե��������ѡ��ȥ륳�������ϥ顢����ɥͥ����������������˥塼�������ɡ��ɥ��ġ����塼�С��ǥ�ޡ��������른���ꥢ������Х֥����ե���ԥ֥饸��ʤɲ�������ʾ�Ǽ�ࡣ���ܥƥ�ӤǤ���ƻ��Ĺ��2��NHK��TBS�����ܥƥ�ӡ�����ƥ�ӡ��ƥ��ī�����ƥ������ʤɤ���ƻ���ɥ�������ȤΥǥ��쥯������ĤȤ�Ƥ��������˥ߥ���ʥ���ǻ��Ƥ����ӥǥ����ʡشŤ��Хʥʤζ줤���¡١ʴ��ġ�����PARC�ˡ�2020ǯ�ա�ů�ؼԥޥ��塼���ݥåȡ�ܥ�̥�����Υ��å������ؤ⤦���١��������ľ���Τ���λ��١ʼҲ�ɾ���ҡˤ��������ԡ����ߡ���ر��ǥե����ˤ��档�Ҳ������������ۤ�����ֲʳ�Ū�Ҳ����פ˥ե���������ˤĤ��ƴ�ơ� ���� AFPS���ߥ�˥����֥����ΰ���ʽ������Ф��ƥե����̳��ä��Ф����Ҥɤ����̿��� �ե���ѥ쥹����Ϣ�Ӷ����AFPS�ˤϡ��ե����̳��ä��ޥꥢ�ࡦ���֥�����˽Ф������̿����Ф��ơ�����ʾ�ʤ��������ĤƤ��ޤ����ޥꥢ�ࡦ���֥�����ϰ���ʥѥ쥹���ʿͤν����ǡ����μ���ȤߤϹ����Τ�졢º�ɤ���Ƥ��ޤ��� ��2023/10/21�� �ߤ롦��ࡦ���� �ԥ����롦������������������ɤ�����������������������̱�������١������ܤ����������˻ߤ��뤫��  �ե����˳ؼԤ������ؼԤǤ⤢��ԥ����롦�������������ϥ��졼���塦�ɡ��ե�Ƕ��ܤäƤ��뤽���������ब�Ƕ���������Τ����ˤʡ��ɤ�����������������������̱�������٤Ǥ��롣���ܤǤ�2020ǯ3����������Фơ�6�ͤǶ������Ƥ���ˡ���ʸ����ŵ������������Ƥ��롣�ܽ�ι��Ҥϡ�̱�����δ����ˤĤ��ƤǤ��ꡢ�����ʤ�������ȸ����С������Τθ��Ϥ���ӹ����ܤθ��Ϥ������ʤꡢ�Ⱥ�Ū�ˤʤäƤ�������Ǥ��롣�������������ϡ����Υơ��ޤ���ˤ�Ĺ�����ѥ�ǿ����֤ꡢ�ե��̿������Ϲ���Ωˡ�ˤ��ǹ�μ縢�Ԥε��ؤǤ��ꡢ�����κǹ�̤�Ĺ�餯���ä��Ϥ��ʤΤˡ����ǤϹ����ܤȰ��֤���ž���Ƥ���ΤϤʤ��������ɵڤ��Ƥ��롣�����ơ��������顢�������dz��Ǥ��뤫����Ƥ��Ƥ���Τ�����2023/10/20��

�ե����˳ؼԤ������ؼԤǤ⤢��ԥ����롦�������������ϥ��졼���塦�ɡ��ե�Ƕ��ܤäƤ��뤽���������ब�Ƕ���������Τ����ˤʡ��ɤ�����������������������̱�������٤Ǥ��롣���ܤǤ�2020ǯ3����������Фơ�6�ͤǶ������Ƥ���ˡ���ʸ����ŵ������������Ƥ��롣�ܽ�ι��Ҥϡ�̱�����δ����ˤĤ��ƤǤ��ꡢ�����ʤ�������ȸ����С������Τθ��Ϥ���ӹ����ܤθ��Ϥ������ʤꡢ�Ⱥ�Ū�ˤʤäƤ�������Ǥ��롣�������������ϡ����Υơ��ޤ���ˤ�Ĺ�����ѥ�ǿ����֤ꡢ�ե��̿������Ϲ���Ωˡ�ˤ��ǹ�μ縢�Ԥε��ؤǤ��ꡢ�����κǹ�̤�Ĺ�餯���ä��Ϥ��ʤΤˡ����ǤϹ����ܤȰ��֤���ž���Ƥ���ΤϤʤ��������ɵڤ��Ƥ��롣�����ơ��������顢�������dz��Ǥ��뤫����Ƥ��Ƥ���Τ�����2023/10/20��

�ߤ롦��ࡦ���� ��̱����������ǽ�ϡ����ܡ�����ꥫ�����������δ����θ�Ƥ���١ʥ��ߥ奨�롦P���ϥ����ȥ���ߥ����롦�����������ʴӾ��������Ʋ��Ѱ����ԡ� 1975ǯ��������줿����ͳ����ε���  ����ͳ����ε����Ϥ��ä��������ä��Τ�������ͳ������������ħ����Τ���1979ǯ�Υ��å��㡼������о��1981ǯ�Υ졼���������Τ������Ǥ��롣���̤ˤ�1980ǯ��ʸ����ʽ���������������礭���Ѳ��������������ܤǤ�Ʊ�ͤǤ��롣����Ͽ���ͳ����ȸƤФ졢�������¡����������ܡ��������Хꥼ�������ʤɤ���ħ�����롣���40ǯ�ˤ錄�äƿ���ͳ����λ��夬���ܤǤϤۤܰ�Ӥ���³������̡����٤γʺ������礷����¤�Ȥι��췲��¿�����������ʤɤγ����˰�ž������ή����Υܥ�塼�ब�������뤳�Ȥˤʤä�����2023/10/20��

����ͳ����ε����Ϥ��ä��������ä��Τ�������ͳ������������ħ����Τ���1979ǯ�Υ��å��㡼������о��1981ǯ�Υ졼���������Τ������Ǥ��롣���̤ˤ�1980ǯ��ʸ����ʽ���������������礭���Ѳ��������������ܤǤ�Ʊ�ͤǤ��롣����Ͽ���ͳ����ȸƤФ졢�������¡����������ܡ��������Хꥼ�������ʤɤ���ħ�����롣���40ǯ�ˤ錄�äƿ���ͳ����λ��夬���ܤǤϤۤܰ�Ӥ���³������̡����٤γʺ������礷����¤�Ȥι��췲��¿�����������ʤɤγ����˰�ž������ή����Υܥ�塼�ब�������뤳�Ȥˤʤä�����2023/10/20��

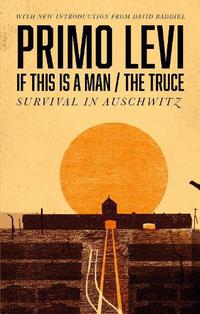

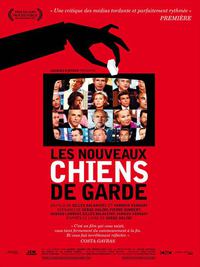

�ߤ롦��ࡦ���� ���̲�������˽���������ҥȥ顼�������ۥ�������������������ˡ�����ޤǡ� 2ǯ���˽��Ǥ��줿���̲�������˽���������ҥȥ顼�������ۥ�������������������ˡ�����ޤǡ٤ϡ���˽����������ˤȤ��γ�ǰ����ǫ����������Ƥ����ܤǡ��ˤ��ͭ�פ˻פ��ޤ������䤬�����椷�Ƥ���ե����ˤΥơ��ޤȤ�̩�ˤĤʤ��äƤ��ޤ��ơ�������������˳ز�ǻ��Ʊ��ʬ��θ���Ƥ���㤤�ͤ�ޤ��ܽ�Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥ��Τ�ޤ������ɤޤ�Ƥ������ʡ��ȴ���������Ǥ�����2023/10/19�� ����� �����ݼ������ˤ���Ⱥ����˸����������饨�롡���ν����ܤ���Ф���ˡ�Ƥ�ʬ���� �����饨��Ϲ�Ϣ������줿�ѥ쥹���ʤ����ڤ���ˡ��������ư��³���Ƥ����ΤǤ���������ʥ����饨���̱���ȤǤ��뤳�Ȥ�ؤä��褿��Ǥ⤢��ޤ������Ȥ��˼��Ϥβ������������������ݻ����륢��ֽ���Ȥ���Ӥǡ�����ʬΩ��Ĥ���ȤȤ�����������ä��Ϥ��Ǥ����Ȥ����������Υ����饨�뤬����75ǯ�ܤκ������Ĥ��˻���ʬΩ���������������ܤ��Ⱥ����˸������ĤĤ���ޤ������θ��Ϥ��ν��Ԥ���Ȥ�����ˡ���ٲ���ˡ�Ƥˤ���ޤ�����2023/10/17�� ����� �������Ʈ�ϡ������饨�����ܡ�Ϳ�ޤˤ���ˡ���ٹ�ȴ���ץ������κ���ν�������ä� 7���ˡ�Ƥ��̤ä������饨�����ܤˤ���ˡ���ٲ��פϷ����������̱�����δ����Ȥ��졢��ǯ���ޤ��濴��¿���λ�̱��ȿ�Хǥ�˷���Ф������Ȥ�����ޤ�����7����ʳ��Ǥϡ����ޤ�ˤ�¿���λ�̱��ȿ�Ф����ä�����ˡ��ͥ��˥�ռ�������ƻȾ�Ф��Ŷ�����ˡ�Ƥˤ��ƤҤȤޤ��Ϲ����̤����Ȥ���ޤ����˥塼�衼�������ॺ��9��13����³����ˤ��ȡ���̱���Ǥ�������Ƥ������Ĥ���ʬ�����ʤ���������ǹ�ۤ�Ƚ�Ǥ����¿����ǤҤä����֤���Ȥ�����ʬ������ӣ��������饨�����ܤ��ǹ��Ƚ����Ǥ̿�������ä��礭�ʱƶ��Ϥ�ԻȤǤ���褦�ˤ��롢�Ȥ�����������ʬ��7����ʳ��Ǥϼ�겼�����Ƥ����ȤΤ��ȡ��Ǥϡ�7����ʳ��Dzķ褵�줿��ˡ���װƤ��������Ȥ��Ʋ������ä��Τ����ȸ����Х˥塼�衼�������ॺ�ϼ��Τ褦�˽Ƥ��ޤ�������2023/10/17�� ����� ���βƤΥե��å���Ū��ˡ���פؤ���Ƚ��˺�Ѥ��ɤ���ä������饨��ȥϥޥ���Ȥ���Ʈ ����Υϥޥ��ʤɤˤ�륤���饨��ؤι���ȡ������饨��Υ������Ф��빶��ϲƤ�����ä���˺�줵���Ƥ��ޤä����˸����롣����ϥ����饨�����ܤˤ���ˡ���פǡ�¿���λ�̱�����ĤΥǥ��Ԥä������β��פ����ϻ�ˡ���Ϥ�冷�������ܤ��Ⱥۤ�����Ƥ��ޤ���ˡ��δ�����̱�����δ������ä��ΤǤ��롣���ܤ���줿���ɤ����狼��ʤ���������Ū�ˤ��礭����ƻ���줿���������饨��Ϥ����Ǥ������챡���IJ�Ǥ��뤬������Ϥ��η�����ս������ϤȤ���Ʈ���֤��Ƥ�����ˤ����褦�ˡ����Ť˹���ξ���ǵ������֤����֤�û�̤�����Ϥ����롣��2023/10/17�� ����� NHK�ϰ���ǤϤʤ������� NHK������ħ����ǧ����뤫���������������ݾڤΤ���˾���ؤΥ��������Ͽ�������Ʊ������Ū���� ��������衢�ƥ�ӤΤ������ˤĤ��ƻ�ʤ�ξ�����³���ƽƤ��ޤ��������ι��Ҥϥƥ�Ӥ���ƻ�����������ƥ�ǹԤ��뤳�Ȥˤ����꤬���뤳�Ȥȡ�����������Ǥ���Ϥ���NHK����İΨ�ˤ������������Ϥ����٤����ꤷ�Ƹ�ʿ���ȸ������äƤ��븽���Ǥ����������ǡ������Ƥ��Ƥ��ޤ�������ơ���������ԻȤ��뤿��ˤϹ���ȹξ����Բķ�Ǥ��ꡢ���ΰ�̣�ǹ�̱�Ͼ�������븢�������롣���ξ���ϴ�Ȥα����Ǽ�������٤���ΤǤϤʤ�����̱�������ˤĤ���Ƚ�Ǥ�������ɬ�פ��ɤ����Ȥ�������δ��ǹԤ���٤��Ǥ��롣���ΰ�̣�ǡ�����ؤΥ����������Ͽ������ؤΥ�����������Ʊ���Ǥ��롣��2023/10/16�� �ߤ롦��ࡦ���� ����ͳ����θ�ή����̱����������ǽ�ϡ١ʥ��ߥ奨�롦P���ϥ����ȥ���ߥå����롦�����������ʴӾ����������Ʋ��Ѱ����ԡˡ� �ޤ�ɮ�Ԥ��ɤ�Ǥ��ʤ��ʳ��ǡ��Ҳ𤹤�Τ�ʤ�Ǥ������ѥ�ǻ���οͤ�ů�ؼԤΥѥȥꥹ���ޥ˥��ꥨ�ᤫ�鿷��ͳ����θ�ή�ˤʤä���ݡ��Ȥ������2017ǯ�˥��ӥ塼�κݤ˼��ˤ��Ƥ��ޤ�������������Ʋ��Ѱ���ʤ��ȿ�������������ؤ�����Ȥ��ƤޤȤ��̱����������ǽ�ϡ٤��ꤹ���Τǡ��Ѹ�Ǥϡ�The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission�٤Ǥ������Ĥ�ɬ���ɤ⤦�ȻפäƤ����ΤǤ������ճ��˿ȶ�ʤȤ����ˤ��ä��ΤǤ��������ޤǤ���Ƥ�����Ǥ��͡���Ϥɤ����λ����ۤȤ��饤�֥���õ���ʤ��ƤϤʤ�ʤ��Ȼפ�����Ǥ��ޤ�������2023/10/15�� ����� ��ƻ���ߤλ���ȡ����Υ�ǥ����λ��塡��������ƻ�³�������������ƻ��  2012ǯ�����뤤��2013ǯ��Ƭ�˻Ϥޤä������������ϡ����Ǥ�1990ǯ��Υǥե쥹�ѥ�����2008ǯ�ʸ�Υ�ޥ�å��Υ��֥�ѥ�����ɤ��ͤ���Ƥ����ƥ�Ӥ�������Ĵ����ƻ���Ȥ��뤤����ƻ���Ȥ�����ԡ��ǥ��쥯���������ˤȤɤ�ΰ��Ȥʤä������������������Ƥ���ͤϤ���Ȥ��Ƥ⡢10ǯ������٤�ȡ����뤤��20ǯ������٤�ȸ��ߤ����ʤ긺�äƤ���Ȼפ��롣��οȤβ������Ǥ⡢�������������Ϥޤ������餹�Ǥˡ���ƻ��Ⱦ���������Ƥ����褦��������������������ƻ�������Ǥ��뤳�Ȥ���ͳ�˴�Ȥ���ݤ��ɤ����줿�ꡢ������;���ʤ�����Ƥ�������2023/10/15��

2012ǯ�����뤤��2013ǯ��Ƭ�˻Ϥޤä������������ϡ����Ǥ�1990ǯ��Υǥե쥹�ѥ�����2008ǯ�ʸ�Υ�ޥ�å��Υ��֥�ѥ�����ɤ��ͤ���Ƥ����ƥ�Ӥ�������Ĵ����ƻ���Ȥ��뤤����ƻ���Ȥ�����ԡ��ǥ��쥯���������ˤȤɤ�ΰ��Ȥʤä������������������Ƥ���ͤϤ���Ȥ��Ƥ⡢10ǯ������٤�ȡ����뤤��20ǯ������٤�ȸ��ߤ����ʤ긺�äƤ���Ȼפ��롣��οȤβ������Ǥ⡢�������������Ϥޤ������餹�Ǥˡ���ƻ��Ⱦ���������Ƥ����褦��������������������ƻ�������Ǥ��뤳�Ȥ���ͳ�˴�Ȥ���ݤ��ɤ����줿�ꡢ������;���ʤ�����Ƥ�������2023/10/15��

����� �ƥ����ƻ�Ȼ�İΨ�����ꡡ����ƻ���Ȥϱ����Ȥ��ڤ�Υ��ɬ�פ����� ����Ϻ���������ޤǤ�ʤ�����Ȼפ��ޤ�����������Ǥ�Ƥ������Ȼפ��ޤ����ƥ�Ӥ���ƻ���Ȥ�����İΨ�ȿ����ط����Ƥ��뤳�ȤǤ��ꡢ���줬��ƻ�˰������ƶ���Ϳ���Ƥ��뤳�ȤǤ���̱������ƻ�Ȥ����Ȥ��äƤ���ȡ���İΨ�������Ȥ��뤳�Ȥ˥ץ饤�ɤ�����İΨ���ष���ɤ����Ȥ����ɸ�Ǥ���Ȼפ��褦�ˤʤ�ޤ��������ơ���İΨ������Ϥ褯�ʤ��ȸ����С��餱���Τ褦�˶����Ƥ��ޤ���ΤǤ������������ºݤΤȤ�������İΨ����줽���ˤʤ�����ˡ���������פʥơ��ޤǤ��äƤ���ƻ�Ǥ��ʤ���Τ���������ޤ�������ˡ���ƻ�Ǥ����Ȥ��Ƥ⡢��������꤬��Ÿ����¿���λ�Ԥ��Ф�ޤǤ˻�äƤ褦�䤯���Ȥ������Ȥ�¿���ΤǤ���¿���λ�Ԥ��Ф�ȡ�����ˤʤ��İΨ�ˤĤʤ��뤫��Ǥ�����2023/10/14�� ����� ȿ���ϡ�Ϣ����ȹ�������դʤΤ����������������ɥ���ϫƯ�����ʣģ��ơˤȻ���������� 2021ǯ���������������Ϣ���˧���Ĺ������Ʈ�Ǥ϶����ޤȤ��Ȥ�ʤ��Ȥ���ȿ��Ū��ư�ˤĤ��ơ����Τ褦�˽Ƥ�������Ω���������ޤʤɤȰ��˺��夲��������Ʈ�٤ˤ�äơ���̱�ޤθ�������Ĺ����������������ɤ�������Τ�ʶ���ʤ����¤Ǥ�����Ӥ���˧���Ĺ�Ϥ����������Ӥ����ꤷ�Ƥ���櫓�ǡ���Ϣ��ȶ����ޤιͤ����㤦�٤ΤǤ���С��ޤ���Ϣ���ȿ���Ƕ���ǧ���������³����Ƨ��������ǡ������ɤ��ۤʤäƤ���Τ���������������㤦�ΤǤ����ξ�ԤǤ����碌�����Ϥ�٤������줳�����������줿̱�����Ȥ�����Τ��������ס�2023/10/14�� ��� ����˹����ƹͤ��롡������̡��ѥ�����Aline Pailler ; ���㡼�ʥꥹ�ȡ�Penser contre la guerre  �ϥޥ��ι���ˤ��̱�ֿͤζ��ݤ�ľ�̤��ơ��䤿���ˤǤ���Τϥ����饨��ͤȥѥ쥹���ʿͤ������Τ���ˡ�̱�ֿͤؤι������ݤ��뤳�ȡ������Ƹ�����º������ʿ�¤���뱿ư�����ܤ�������Ĥĵ����ȹԤ����ȤΤߤ����������̱�ֿͤλ�����ʸ���̤�ɤ����¦�ˤ����Ƥ��Ѥ���ΤǤ��롪���������ץ��ѥ�������ɤ��ȴ�����褦��û���ϡ��䤿���λͤ�˸�������������˴�����褦�ʴ�������˻䤿����̸����Ƥ��ޤ����ե������ɸ������Τ�10��9�����ե������ƥ�ǡ�ȿ�����˥����ȿ��������ȡ�����˥����饨��ξ��Ǥ�˾���˾��Ʊ��뤷��������ϸ������Τˤդ��路���ʤ�ȯ��������2023/10/13��

�ϥޥ��ι���ˤ��̱�ֿͤζ��ݤ�ľ�̤��ơ��䤿���ˤǤ���Τϥ����饨��ͤȥѥ쥹���ʿͤ������Τ���ˡ�̱�ֿͤؤι������ݤ��뤳�ȡ������Ƹ�����º������ʿ�¤���뱿ư�����ܤ�������Ĥĵ����ȹԤ����ȤΤߤ����������̱�ֿͤλ�����ʸ���̤�ɤ����¦�ˤ����Ƥ��Ѥ���ΤǤ��롪���������ץ��ѥ�������ɤ��ȴ�����褦��û���ϡ��䤿���λͤ�˸�������������˴�����褦�ʴ�������˻䤿����̸����Ƥ��ޤ����ե������ɸ������Τ�10��9�����ե������ƥ�ǡ�ȿ�����˥����ȿ��������ȡ�����˥����饨��ξ��Ǥ�˾���˾��Ʊ��뤷��������ϸ������Τˤդ��路���ʤ�ȯ��������2023/10/13��

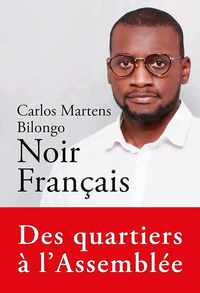

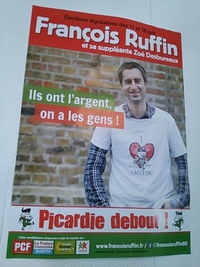

���ڡ���ǥ��� ��̱��Ϣ��Ϣ������ͳ���ƥ�Ӷɷ��ˤ�뼫̱������������ ��̱�ޤ�Ϣ��Ϣ�����Ƥ�����ͳ�ˤ��͡��ʤ�Τ�����ޤ��������ˤ�ޤ����褦�������˹�̱���ؿ�������ʤ��褦�ˤ���ޥ���ǥ������Ժ�٤�����ޤ��������ơ�����˸����С������ˤϥޥ���ǥ�������̱�ޤ��������������������ȸ��äƤ����ǤϤ���ޤ����ξ�ħ��Ƕ����ǵ�ȡ�2021ǯ9��˹Ԥ�줿��̱���������Ǥ������λ��ϥƥ�ӤǤ�������Ѥ��졢������Ϻ������ʸͺ��������ġ��������Ҥ�����ԤȤ������Ť��ޤ������������ͤϡ�����ꥫ��������ͽ�����Ȥ褯����ʷ�ϵ��ǡ������ϴ��Ļ�ؤδ��Ԥϼ�̱�ް������Ǥʤ������������ζ���Ū�����ˤ��ꤷ�Ƥ�����̱�ˤȤäƤ��ޤäƤ��ޤ�������������ϡ���̱�ް�������˲������̱����Ⱦ�ˤ���ɼ������ʤ��ä��ˤ�ؤ�餺��̱��Ū����Ǽ��꤬���Ф줿���Τ褦�ʡ����������������������ΤǤ�������2023/10/12�� ���ڡ���ǥ��� �ƥ�Ӥˤ����뷼�ؤ����ڡ����ƥ�Ӳ�¤�����Σ��� �Ͼ��Ȥ������������Ȥ��롡 �ƥ�Ӳ�¤�����ǡ����ԤΥ����ͥ��ȴ��Ū�˲��ᡢ¿���μҲ�ư��Ԥ����롼�פ�NPO�ʤɤ˻��֤��Ȥ��������Ȥ���Ƥ��ޤ�����������ˡ��ɤ����Ƥ�ɬ�פʤ�Τ�������������������������ȤǤ��礦���Ĥޤ�ϡ���ʬ����餹����������������Ʊ���ˡ����β����ͤ��뤿��Τ�ΤǤ�������������̱�����δ��ܤ��Ƚ��ä����Ȥ�����ޤ��������Τ褦�ʼ´���伫�Ȥϻ��ä����Ȥ��ʤ��ä��Ф��꤫�������IJ�������Ȥ�����ޤ���Ǥ���������ϻ�������椨�Ǥ�������������Ʊ�������������ˤĤ��Ƥ��ޤ�ˤ��Τ뵡�ʤ����Ȥ⸶����ʤ��Ƥ���Ȼפ��ޤ����ȸ��äƤ⡢�����IJ�˥��������������ǤϤʤ����ϰ�ˤ������������������������ष���������Ƥ�����ΤǤ���Ϸ�ಽ���륤��ե�Ȥ����ع�������ʤ�����䶵�դ�����ʤɡˡ���Ź���γ�����������ưʪ�Ȥδط��ʤɤʤɡ�������ϰ�ˤ�äƤ��ޤ��ޤǤ��礦����2023/10/12�� ���ڡ���ǥ��� �ƥ�Ӥˤ����뷼�ؤ����ڡ����ƥ�Ӳ�¤�����Σ����������ͥ��ʬ�䤷�ƼҲ�����Ƥ����͡��ʥ��롼�פ˳�ǯ�����ؤ��������� ��ϥƥ�Ӥ���������Ƥ��ޤ�������TV�����ƥ�κ���ˤ������꤬�ʹ��³�������������Ƥ��뤳�Ȥˤ���ȻפäƤ��ޤ������٤Ȥ�������Ȥ��ä�����Ū�������פǤ�������¤Ū�����������ɬ�פ�����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦���������TV�������ɤ�1�Ҥ�1���桢ɴ��Ź�Τ褦���͡��ʥ���������Ȥ��ä���������ΤϤ⤦�����٤�ǤϤʤ������Ȥ���ǧ���Ǥ����⤦���Ĥϡ����ݥ���Ȥ�����Ū�˻���ϤΤ�������ȡʤ���¿��������Ϣ�ˤФ���ǡ������Τ褦�����Ȥ��澮���ٴ�Ȥδ֤��Ը�ʿ�������äƤ������澮���ٴ�Ȥ�Ư���ͤ�������̱�ΰ���Ū¿���Ǥ���Ȥ����Զ��Ǥ��������ơ�����ˤ���ܼ�Ū�ʤ��ȤǤ������ƥ�Ӥλ�İ�Ԥϼ����ȤǤ��ꡢ�ƥ�Ӥ���ο͡���Ĥ�����褦�ʰ����̹�Ū�ʹ�¤�ˤʤäƤ��뤳�ȤǤ�����2023/10/10�� �ߤ롦��ࡦ���� �إ��åȡ��Ȥ����ˡ١��ȥࡦ�ϥ�������Ϸ�����餸�뤬�ʤ���̣�襤�����Dz� �Ż�����ǯ��������ʤ�Ⱦǯ���˼��äơ����¤����ʤ�Ϸ�ͤȻפ��ʼºݤˤ����Ǥ⤢����ٿͤ�����������졢���ä����������Ӥ��ʤ��ʤäƤ��ޤä��ˤ�̿���ǤȤ��Ȥ��롦����������줵������ȥࡦ�ϥ����餸�Ƥ��롣�ȤƤ�ȤˤĤޤ����Dz��Ω���夬������ϥ���������ǥǥӥ塼����80ǯ��κ����ͤ�������ä��Τǡ������ФĤΤϤ��äȸ����֤��Ȼפ蘆��롣�����ء����αDz�Ǥϥ�ƥ�ꥫ�Ϥμ㤤��²�����˰��ñۤ��Ƥ��ơ������Ȥ�����ʤ��ȤǼ����������뤦���ˡ������Υ����ߥ�路�����������αDz����ο���ž���������������Ƥ��롣��2023/10/10�� �ߤ롦��ࡦ���� ����������ޥ�ƥӥ�����إΥ�롦�ե�١� Carlos Martens Bilingo , Noir Français) �����Ĥ�˽ư���������ե�������Ӥ�����������100���ߤǹ��İ�������  �ե�κ������Ӥ��ȼ��Υͥåȥ�����ۤ��ơ���ǯ��������100����Ķ�ǹ��İ��˽������������ͥ���������ޥ륿�ӥ��32�ˤδ�ȴ�ʿ����ν������顢̤�Τʤ�ե�������Ƥ��롣�ܽ��2022ǯ������ǡ�����Ϣ��NUPES����Ω���䤷�������������ߡ�32�Фβ����İ�����������ޥ륿�ӥ��1990�ݡˤμ����Ǥ��롣��°���ޤϡ��������ʤ��ե�ס��إΥ�롦�ե�٤Ȥϡ�ʸ���̤ꡢ���ͤΥե�ͤȤ������Ȥǡ����Ԥθؤ꤬�����˹�����Ƥ��롣������ե�˰�̱����ξ�ƤΤ�Ȥ˥ե�����ޤ줿����2023/10/09��

�ե�κ������Ӥ��ȼ��Υͥåȥ�����ۤ��ơ���ǯ��������100����Ķ�ǹ��İ��˽������������ͥ���������ޥ륿�ӥ��32�ˤδ�ȴ�ʿ����ν������顢̤�Τʤ�ե�������Ƥ��롣�ܽ��2022ǯ������ǡ�����Ϣ��NUPES����Ω���䤷�������������ߡ�32�Фβ����İ�����������ޥ륿�ӥ��1990�ݡˤμ����Ǥ��롣��°���ޤϡ��������ʤ��ե�ס��إΥ�롦�ե�٤Ȥϡ�ʸ���̤ꡢ���ͤΥե�ͤȤ������Ȥǡ����Ԥθؤ꤬�����˹�����Ƥ��롣������ե�˰�̱����ξ�ƤΤ�Ȥ˥ե�����ޤ줿����2023/10/09��

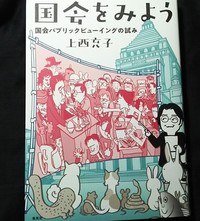

��� AFPS���ߥ�˥�������ա��뤬�����饨��ˤ����ˡ�ʿ�̱�ϲ��ؤδ�Ϳ��롡Carrefour intensifie ses liens avec la colonisation illégale de la Palestine ��ʣ����NGO��ϫƯ�ȹ�ˤ��ȡ��ե��ή�����ʥ���ա���ˤϥѥ쥹���ʤο�̱�ϲ��˴�Ϣ�����ȤȤΥѡ��ȥʡ����åפ����Ƥ��ޤ�����̱�ϲ��˴�Ϳ���������饨����2�ҤȺǽ�ζ�������뤷�Ƥ���1ǯȾ���вᤷ��2022ǯ11���ȯɽ���줿����ǾܽҤ��줿������NGO��ϫƯ�ȹ礫��ηٹ�ˤ⤫����餺������ա��롦���롼�פϷٹ��̵�뤷³������̱�ϲ��ؤδ�Ϳ��Ƥ��ޤ�����2023/10/09�� ��� AFPS�Υ��ߥ�˥����㥬���������饨��ˤ��ѥ쥹���ʿ��������������μ��ԡ� ����Υ����饨��ȥϥޥ�����Ʈ�˴ؤ��ơ��ե�ˤ�����ѥ쥹���ʤȤ�Ϣ���ȿ� AFPS��ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ)�ε���ȯɽ���������ޤ�����AFPS�֥ѥ쥹�����������ϡ��ä˥ϥޥ����Ԥä��Ȥ��륬���϶褫��ι��������Τʤ����ϤǤ��� �����饨��η����������ä˥��ǥ��åȤȡ����������κƶ����ʹߤǤ�ʪ���ͣ����̲������Ǥ��륫��ࡦ���֡��������Ϥ����Τ���ޤ�������Ʊ���ˡ�����ȯ�Υ����å��Ƥ�ȯ�ͤ��졢�����饨����Хߥ������ɱҤ��Ǥ��ˤ��絬�Ϥʹ��⤬�Ԥ��ޤ�������2023/10/08�� ���ڡ���ǥ��� �ʤ��줤����Ȥϥƥ�Ӷɤ�������Τ� �����֥ƥ�Ӥˤ����뷼�ؤ����ڡ������ѥ֥�å��ӥ塼�����Ȥ餷�Ф�����ǥ������������פȤ������Ȥǡ��ƥ�Ӥ���̱�����������ӽ����Ƥ������Ȥ�ޤ������ä˲��10ǯ���餤�Ϲ����̳��á������ˤ����������ơ����ز�®���Ƥ��ޤ���������������������ǤϤʤ������⤽�⿷��ͳ����ˤ����뼫ͳ�ǰ���λ���ˤ��������̱�����ڤ�Υ����������ǻ���ˤʤäƤ����ΤǤ����������顢�����Ǥ��뤳�Ȥϡ��줤����Ȥ�ƥ�ӶɤȤ��ƤϤ��ޤ���ƻ�������ʤ��Ǥ��������ȤǤ�����2023/10/07�� ���ڡ���ǥ��� �ƥ�Ӥˤ����뷼�ؤ����ڡ������ѥ֥�å��ӥ塼�����Ȥ餷�Ф�����ǥ�����������  ˡ����ؤξ������Ҷ����餬Ω���夲�����ѥ֥�å��ӥ塼���ʰʲ������PV�ˤȤ�����ư�ϡ������ʲҤ����������礭������夬�äƤ����Τ�Ф��Ƥ�������¿���Ǥ��礦��������������˹������ޤ�����Ƥ⡢�ޤȤ�������褦�Ȥ��ʤ��ˤ�������¤ʼ������դμ�����������ǡ�¤˱Ǥ��Ф���Ƥ����ΤǤ������PV���Ԥ��Ƥ����ΤϿ��ɱ��������ϲ���¿���ä��ΤǤ������罰���̤�ƻ���Ƥΰ�Ѥ������ĥ�äƤ����˹��μ���������Ͽ����ư����Ǥ���Ŭ�����������롢�Ȥ�����ΤǤ�����������ħ�ΰ�Ĥ������μ���������ʤ�����Ρ����åȤǤߤ�ʤ˸��Ƥ�餦���Ȥ������Ȥˤ���ޤ�������2023/10/06��

ˡ����ؤξ������Ҷ����餬Ω���夲�����ѥ֥�å��ӥ塼���ʰʲ������PV�ˤȤ�����ư�ϡ������ʲҤ����������礭������夬�äƤ����Τ�Ф��Ƥ�������¿���Ǥ��礦��������������˹������ޤ�����Ƥ⡢�ޤȤ�������褦�Ȥ��ʤ��ˤ�������¤ʼ������դμ�����������ǡ�¤˱Ǥ��Ф���Ƥ����ΤǤ������PV���Ԥ��Ƥ����ΤϿ��ɱ��������ϲ���¿���ä��ΤǤ������罰���̤�ƻ���Ƥΰ�Ѥ������ĥ�äƤ����˹��μ���������Ͽ����ư����Ǥ���Ŭ�����������롢�Ȥ�����ΤǤ�����������ħ�ΰ�Ĥ������μ���������ʤ�����Ρ����åȤǤߤ�ʤ˸��Ƥ�餦���Ȥ������Ȥˤ���ޤ�������2023/10/06��

���ڡ���ǥ��� �ƥ�Ӥˤ����뷼�ؤ����ڡ������ݥ���Ȥλ���Ϥ����Ȥθ�ʿ���������ۥ��ݥ��Ǥ����Ȥ��������Ǥ��Ǥ������� �����ͥåȤ����Ȥ��ʤ��ä�����ˤϡ����ޤ�ˤ����������ʤΤǵ���˻פ����ȤϾ��ʤ��ä����꤬�����ݥ���Ȥλ���Ϥ����Ȥθ�ʿ����������Ȼפ����ƥ�����ȤΥ��ݥ��ȸ����С�����Ū�ˤ����ܤ����ɽ����פ褦������Ū���Τ�줿��Ȥ�¿���ä��������ơ����ξ��»���ϱ����夬����ä��Τǡ�¿���ι�̱��˾����餷�������δ֤ˡ����ǥ��������ΰ㤤�Ϥ��ä��Ȥ��Ƥ��������̤ǤϺ����ۤ��礭�ʵ����Ϥʤ��ä��������������ェ��ȥХ֥�кѤ������塢�������Ѥ�ꡢ��̱����餷���������ʤ��������͵�ؤ��٤������ơ������Σ����У�����ߤ����ʳʺ�������Ҳ�ˤʤä�����2023/10/05�� ����� �ڿ����ä�����⤢���� ��ˤȸ����С���˽������ưʪ�Ȥ���������Ǥ������Ƕᡢ����Ȥϰ�ä�������ư����Ĥ����뤳�Ȥ�����ޤ��������Ȥ��Х�ˤˤϥ���ѥ����ʶ����ϡ�empathy�ˤ����롢�Ȥ�����Τ䡢���ĤƤϺڿ����ä����Ȥ�����ΤʤɤǤ�����Ԥ�2019ǯ�Υ˥塼�衼�������ॺ�ε������ˤ�ʳؼԤ���Ȥ��ƾҲ𤵤�Ƥ����Ǥ�����Crocodiles Went Through a Vegetarian Phase, Too�סʥ�ˤ�����������ꥢ����ä����������ä��פȤ��������ȥ�ǡ����ʤ��Ȥ�3�ä��Ȥ�����Ǥ�����2023/10/05�� ���� �ѥ�Υȥ�����ߤȥ⥹����Ρ������١ʥޥ䥳�ե��������  �ȥ�����ߤ��ե����ή�Ԥ������Ǥ����н��ᤰ�äƵ����������Ƥ��ޤ����ȥ�����ߤ���̾����������̾���ϡ��������ˤϡ����Ĥ�ʸ����ǯ���ä��褦�ʿ͡��ˤϡ����֤�����������������褦�˻פ��ޤ����������λ��͡��ޥ䥳�ե���������SF���������٤ϡ�1980ǯ��ޤǤ��礭�ʽ�Ź�ǤϽ�ê���֤���Ƥ���������ä��ȵ������Ƥ��ޤ�����2023/10/04��

�ȥ�����ߤ��ե����ή�Ԥ������Ǥ����н��ᤰ�äƵ����������Ƥ��ޤ����ȥ�����ߤ���̾����������̾���ϡ��������ˤϡ����Ĥ�ʸ����ǯ���ä��褦�ʿ͡��ˤϡ����֤�����������������褦�˻פ��ޤ����������λ��͡��ޥ䥳�ե���������SF���������٤ϡ�1980ǯ��ޤǤ��礭�ʽ�Ź�ǤϽ�ê���֤���Ƥ���������ä��ȵ������Ƥ��ޤ�����2023/10/04��

���� �ȥ�����ߤ��ե������ˡ�����ǯ�Υѥ���ؤؤλ�����  �ȥ�����ߤȤ��������5�ߥ꤫��8�ߥ����٤ξ����۷캫��ե���礭������ˤʤäƤ��ޤ����������±����ع���Ϸ�ͻ��ߡ���̳�ꡢ�Dz�ۡ��ż֤ʤɤ������Ƥ���ȸ����ΤǤ������줬����ߤ��Բ����ǿ�̲�㳲�ʤɤη㳲������������ȡ����ޡ��������ʤ��ե�ס�LFI�ˤβ���������Ǥ���ޥ���ɡ��ѥΡ��İ����IJ��饸���ʤɤ��ʤ��Ƥ��ޤ��������⡢����ޤǤ������������������Ȥ������۴Ĥ�����ȸ����������ݤǤ�����2023/10/03��

�ȥ�����ߤȤ��������5�ߥ꤫��8�ߥ����٤ξ����۷캫��ե���礭������ˤʤäƤ��ޤ����������±����ع���Ϸ�ͻ��ߡ���̳�ꡢ�Dz�ۡ��ż֤ʤɤ������Ƥ���ȸ����ΤǤ������줬����ߤ��Բ����ǿ�̲�㳲�ʤɤη㳲������������ȡ����ޡ��������ʤ��ե�ס�LFI�ˤβ���������Ǥ���ޥ���ɡ��ѥΡ��İ����IJ��饸���ʤɤ��ʤ��Ƥ��ޤ��������⡢����ޤǤ������������������Ȥ������۴Ĥ�����ȸ����������ݤǤ�����2023/10/03��

���ڡ���ǥ��� �ƥ�Ӥˤ����뷼�ؤ����ڡ����ƥ�Ӥ��������� �³��Ȼ��ȥե�������μ���� ���������������Dz�®������ƻ����������ˡ����⤽��ƥ�ӤȤ�����ǥ�������ߤ��줿���꤬���ä��ΤǤϤʤ������Ƚ�������Ϻ����鿷��������ǤϤʤ������»����ɾ���Ȥ������줬�ƥ�Ӥˤ�äư첯�������Բ�����Ȼ�Ŧ��������˾�ħ�����褦�����餫��¸�ߤ�����ΤǤ⤢�ä����䤬�פ��ƥ�ӤΥ�ǥ����Ȥ��Ƥ��������⡢�����餯�Ϥ�������줹��Ȼפ��롣�����ǡ���ʤ�˺����פ��Ĥ��ޤޡ�������������Ƥߤ�������2023/10/02�� ���� ���Ф��ޡסʺ����Ǥϸ�����ޤ�EELV�ˤȤϲ����ˤĤ��Ʋ���ƹͤ��ޤ��� �˥塼�衼���Ǥι뱫���ե�Ǥ������ܤǤϤޤ��ޤ������ʤ���������������ư���Ҥ�äƤ��ޤ�����Ŀͤ�2018ǯ�ζ���Ū��������Ĺǯ��餷���������餻�ʤ��ʤꡢž���;���ʤ�����ޤ������褷��¾�ͻ��ǤϤ���ޤ������Ƥ������ο͡����ﳲ������Ƥ�������Ǥʤ�����������ʽ���ˤ⤹�Ǥ˥������Ϳ���Ƥ����Ǥ�����ϴĶ�������ä�����ˤ���櫓�ǤϤʤ��ΤǤ�����������ե�θ����������ǡ��Ф��ޡפ��ɤ�ʵ�ǽ��̤����Ƥ���Τ����������ʬ�ʤ�˹ͤ������Ȼפ����Ҳ�������ȯ�ԤΡֲʳ�Ū�Ҳ�����10���ˡ֥ե������Ū�����������פ��Ƥ��Ƥ��ޤ�����2023/10/01�� ���� ��ȥ������ƥ�������������ɤΥե�������ˤĤ������˷پ���Ĥ餹���ֲ��ƽ����ͭ���ͼ���ȺۼԤˤĤ��Ƥ���ǧ���뷹�������롣����ϥ쥤������Ȱ㤦�Ρ��� ����ɻ�Υ��ӥ塼�ǥ���ɤκ�ȥ������ƥ������������ʥ��ɥ顦��ǥ�����ȥҥ�ɥ������������RSS�Υե�������Ū�����˷پ���Ĥ餷�������Υե�������Ȥϡ��ҥ���������Ǥ��ꡢ2���ͤˤ������Υॹ������ƽ�ǻ����������ʤ��Ƥ�2���̱�˳ʲ������뤳�Ȥˤ���ȸ�������2023/10/01�� ���� �������������ë�Ǥ줤����Ȥ�����ȿ�Хǥ� 2019ǯ����Ω�����4ǯ�ܤˤʤ�줤����ȤϤ���ޤ�����ȿ�Хǥ������Ū��Ÿ�����Ƥ��ޤ����������������������ë������ȿ�Хǥ��Ԥ�ͽ��ȤΤ��ȡ��줤����ȤΥե饤�䡼�ˤ��ȡ�����ϸ��4��Ⱦ�������̸���ǡ����θ塢�ǥ�ν�ȯ�ϸ��5������������٤ǰ�Ϣ�Υ��������⤤�ơ��Ƥӿ����̸������ꡢή��ȤΤ��ȡ����θ塢���7������ϡ���ë��ʸ�����祻��������4���Τ�����ۡ���ǡ��ֻ�����Ϻ�ȤΤ�����٤��פ����Ť���뤽���Ǥ������ξ���ϡ��줤����Ȥ�SNS�ʤɤξ���Ǥ������͡��ʾ������Ѳ�������⤢�뤫�Ȼפ��ޤ��Τǡ����ä������Ͼ�����ǧ���ƤߤƤ�����������2023/09/30�� ���ڡ���ǥ��� ����Υƥ�Ӷɤ�ۤ��ơ������ƥ�Ӥΰ�̣������Ƥ�������ƥ�Ӥˤ����뷼�ؤ����ڡ� ��������٥�Ǥ���ޤǤ��١���NHK��̱���ʤɤΥƥ�Ӷɤ���Ƚ���Ƥ��ޤ�������Ʊ���˲��ˤϸ��̤����Ȥ�����ԤȤ������Ǿλ��⤷�Ƥ��ޤ����������������ʸ塢�ƥ�Ӷɤ�NHK����ħŪ�Ǥ��������ܤ����ȸ�����Τȸ����ʤ��ʤ�ޤ��������Ȥ��������Ȥ���Ƚ�Ǥ��Ƥ�����Ū�ˤ����ܴ�����ƻ���ˤʤäƤ��ޤ��������Ϳ�ޤˤȤäƤϹ������ʤ��ǡ�����ʹ���PR�������ǤäƤ��뤳�Ȥ�Ʊ�����Ϥ�����ޤ�����¯�ʸ������Ƕ��̤Ǥ�����Ϳ�ޤˤȤäƤϤ��ޤ�ޤ��Ǥ����פ���ˡ����줬��ȽŪ��ƻ�Ǥ��뤫������Ū��ƻ�Ǥ��뤫�ϡ�������̤�180�ٰ㤤�ޤ����顢���ΰ�̣�������������ʸ�ϡ��ƥ�Ӥ�������Ϳ�ޤ��������Τˤʤä��ȸ��äƤ����ǤϤʤ��Ǥ��礦������ˡ�������ƻ�Ǥ�ʿ���˰���ʤ���������ߤˤ��롢�ȹ��������̳��á������ˤ����Ϥ��ޤ�������2023/09/29�� �ߤ롦��ࡦ���� �ե��륫����������ɥ�մ��ġإ���ȡ��֥ꥢ��μ��١�2011ǯ��  �ե��륫����������ɥ�մ��Ĥȸ����С�����������饹�ξ����Dz貽�����إ֥ꥭ�����ݡ١�1979�ˤǥѥ�ࡦ�ɡ������ޤ������Ȥ��Τ��Ƥ��ޤ����������θ塢��ϲ�ʹ�ˤ��ƥ�����ɥ�մ��ĺ�˽в�����ޤ���Ǥ������Ȥ��������䤬��ƨ���Ƥ����ΤǤ�����2011ǯ�ˡإ���ȡ��֥ꥢ��μ��٤Ȥ����º����Ĥ��Ƥ��ޤ�������θ���Ȥ�����������ɥ�մ��ĤϤޤ������Ƥ����Τ��������ɤ����ǤϤʤ����إ֥ꥭ�����ݡ٤���ͥ�줿�����ȱ�Ф��Ȼפ蘆��Ƥ��ʤ�ޤ�������2023/09/28��

�ե��륫����������ɥ�մ��Ĥȸ����С�����������饹�ξ����Dz貽�����إ֥ꥭ�����ݡ١�1979�ˤǥѥ�ࡦ�ɡ������ޤ������Ȥ��Τ��Ƥ��ޤ����������θ塢��ϲ�ʹ�ˤ��ƥ�����ɥ�մ��ĺ�˽в�����ޤ���Ǥ������Ȥ��������䤬��ƨ���Ƥ����ΤǤ�����2011ǯ�ˡإ���ȡ��֥ꥢ��μ��٤Ȥ����º����Ĥ��Ƥ��ޤ�������θ���Ȥ�����������ɥ�մ��ĤϤޤ������Ƥ����Τ��������ɤ����ǤϤʤ����إ֥ꥭ�����ݡ٤���ͥ�줿�����ȱ�Ф��Ȼפ蘆��Ƥ��ʤ�ޤ�������2023/09/28��

�к� Amazon���ơ�Ϣˮ����Ѱ����FTC�ˤ�17�������ʤ����롡 �ơ�Ϣˮ����Ѱ����FTC��Federal Trade Commission �ˤȣ����������ޥ�����Ը����ʼ�����פ��������ʶ�����ˤ�Ǥ���Ȥ����ʤ������Ȥ��˥塼�衼�������ॺ�����ޤ�����Ϣˮ����Ѱ��Ȥ����ΤϤ狼��ޤ�����17���Ȥ����ΤϤ��ʤ�ʿ��Ǥ������Ȥ��С�����Ū����ȤȤ��Ƥϡ����ޥ����Υ����Ȥ˽��ʤ���ȼԤ����ˡ����ʤ��������Ƥ������ȡʥ��ޥ���ʳ��������ϡ����ޥ���Ǥβ��ʰʲ��˲����ʤ��褦�˰��Ϥ�ä��Ƥ������ȡˤʤɤ��Ƥ��ޤ�������϶�������ή�̶ȼԤ˥������Ϳ�����ˡ���Ȥ���Ƥ��ꡢ����¾�Υ�������ޤᡢ�ʤ���172�Ǥ˵ڤ֤Ƚ�Ƥ��ޤ�����2023/09/27�� ʸ�� ����ܥ�������Ƴ���ؤ�ȿ�н�̾��50��ɮ��ۤ��롡��10���Ƴ����������٤�ʸ���ؤδ��� 9��25���˼��괱š���ǥ���ܥ������٤ؤ�ȿ�н��Ԥ��ޤ�����10���Ƴ������뤳�����٤ϥե��ʤɾ����Ϥλ��ȼԡ����ꥨ����������ͥ����ͥ���Dz�ͤʤ����ܤ�ʸ���˹����Ƥ���¿���ο͡�����餷��ľ�⤹���ΤȤ��ơ���������Ƥ��ޤ���50���Ͱʾ��ȿ�н�̾�⽸�ޤ�ޤ��������˥�����Υץ��ǥ塼�����ο��ı�ϯ��ˤ��ȡ����˥ᡦ̡��ȳ��ʤɤΥ��ꥨ��������3���Ķ����͡����ѶȤδ������̤��Ƥ���Ȥ���ޤ�����2023/09/26�� ��� �ƹ�ؤΥ٥ͥ����餫�����ˡ��̱�Υɥ�������ä�USA�ȥ��ǥ������ͥåȻ���Σ��Ĥ����ۡ� �ƹ�ؤ���ˡ��̱��ή������ƻ����USA�ȥ��ǥ���ư��ϡ���ʹ�Ҥˤ��ư�����������ޤǤ�TV�α����Ȥϰۤʤ륤���ͥåȻ����ư����ƻ�Σ��Ĥ����ۤ˻�ˤϻפ���������������ѥ��Υ��������ե��쥹�ˤ�������Ϥä��ƹ����ꤹ��٥ͥ�����ͤ����λѤ�������Ƥ��롣�٥ͥ�����ȸ����С�����٥��ȥޥɥ������λ�����͡������ब�ƹ���濴�Ȥ������ܼ�����롼�פ����������Ȥ�¿���οͤε����ˤ������������2023/09/25�� ��� NY�ǰ�̱�������ۡ���쥹�Ȳ����������10�����Υۡ���쥹�ѥ����륿�������� �ƹ�ϥ���ե�����Ų���������Ψ�⤵���ƾ夬�뤳�Ȥʤ����ʵ�������ĤĤ��������������˥塼�衼���ԤǤϥۡ���쥹��Į�������Ƥ���Ȥ���ƻ�����롣�����ơ������ߤǤ�Ʊ�ͤλ��֤������Ƥ���餷�������ä������������Ƥ���Τ����ƥ�ǥ�������ƻ��ʣ������¤ꡢ�ޤ��ϰ�̱���������Υ����ʿ͡��餷�����ޤ���³����ʤΤǻŻ������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��餷�����˥塼�衼���Ԥ���̱�����Ԥ����˾�����ԤäƤ���ޥ�ϥå���Υ롼���٥�ȥۥƥ����ˤϤ����ȵ\��⤿�ʤ��餷���͡�������Ż��ŤˤǤ��Ƥ�������2023/09/25�� �к� ���桼����158�ߤ�Ĥ����������Ƥȶ����������� ������1�桼����158�ߤ�Ĥ���������ϲ���ι�Ԥ褦�Ȥ����͡���α�ؤ��褦�Ȥ����͡��ˤȤäƤϷк�Ū�ʻ�����������������������ܤ�ʪ�ʡ����ʤʤɤ��㤦�͡��ˤȤäƤ⡣�����طʤˤϲ��������ԡ�ECB�ˤ�������夲����Ǥ����Ȥ����롣NRI�Υ����֥����Ȥˤ�����¼�бѻ�Υ�����10��Ϣ³�����夲���ECB���������夲�������������ι���ݻ��ˡס��Ǥϡ�10���Ϣ³�Ȼ�Ŧ���Ƥ��롣��2023/09/24�� ����� �־夫�����פ���������Ȥ��Ƥ�ۣ��Ǥ���ʤȻ�ϻפ��� �ֱ��������ǤϤʤ��ơ����ڤʤΤϾ夫�����Ǥ��פ�����������ˤ���ȡ�����������Ȥθ���Ǥ��äƤ⡢���㡼�ʥꥺ�ब������ɿ魯�뤳�ȤϤǤ��ʤ��������Ȼ�ϻפ����Ȥ����Τϡ��־夫�����פȤ������դϡ��˥奢�Ȥ��Ƥ�����ä���뤷����ʬ�Ȥ��Ƥ�狼�뤱��ɡ���������礯�������äơ־�פǡ������äơֲ��פ����Ȥ������Ȥ���������ۣ��ǡ��������ͤμ�Ѽ���Ǥ���С����Υ�å������Ϸ��Ū�ˤ��Ĥ���ۣ�椵�η����Ǥ��ȼ�����Ȥˤʤ���������äˡ��⤷���θ���ԡ��뤹�����ޤ�����Ϳ�ޤκ¤�Ĥ����������Ȳ��Ϥɤ��ʤ�Τ����Ȥ������ȤǤ⤢�뤷���ǽ�Ū��������¹Ԥ����������Ū�˲����뤫���Ȥ����Ȥ����ǡ����Ū�ʰ�̣�Ǥα����������Ȥ�������Ƥ��ޤ�����������������α����������Ȥ����ͤ����ϡ�����Ū�ˤ������Υ��㡼�ʥꥺ������Ѥ��Ƥ���ͤ����ʤΤǤ��롣��2023/09/23�� �ߤ롦��ࡦ���� �ٸ���Ƿ���إե�ե�ȳ��ɡ��ۥ륯�ϥ��ޡ������ɥ�Τ���21�����Ρ���Ƚ�����٤ء��� �������ФƤ���ٸ���Ƿ���إե�ե�ȳ��ɡ��ۥ륯�ϥ��ޡ������ɥ�Τ���21�����Ρ���Ƚ�����٤ء��٤ϡ����ꤹ�����˴��Ԥ��Ƥ����ʾ�������餷������ä�����Ϻ�ǯ������ر��Ǹ���ե����˳ؤ椷�Ƥ���Τ������ե��������˳ؤ�ͤ����ǡ��ɥ��ĤΥե�ե�ȳ��ɤ�̵�뤹�뤳�ȤϤǤ��ʤ����Ȥ��狼�äƤ������ե�ե�ȳ��ɤȸ����С����ɥ�Τ�ۥ륯�ϥ��ޡ��Ȥ��ä���ʪ�Ҳ�ؼԤ���̾����������¿����1930ǯ�夫��40ǯ��ˤ����ƥʥ��������ƹ��˴̿�������Ĥޤꡢ����������������ꥫ�γس���ᤷ����塢�ƤӲ����˥ե�ե�ȳ��ɤȤ�����Ҥ�������ƹ�ȯ�פ���˳ؤ��ƶ���ڤܤ����Ȥˤʤ롣������ٹ�ե����˳ؤˤ��ȵڤ���ΤǤ��롣��2023/09/22�� ���ڡ���ǥ��� ����ˡ����Ȱ��������δط����ڤ�����SAMEJIMA TIMES ����ƻ���Ȥˤ����륿���Ȥε��ѤˤĤ��ơ� ������������YouTube�����ͥ롢SAMEJIMA TIMES�ǥ���ˡ����Ȱ��������δط����ڤ����Ǥ��ޤ�����������Ǥ��͡�ɬ���Ǥ�������ϸ����ǥ���������γ˿��ˤ���ơ��ޤ�Ϥ��Ǥ��ޤ����Ĥޤꡢ�ʤ������Ȥ���ƻ���ȤΥ��㥹������ĤȤ�Ƥ���Τ����������Ȥ�������Ǥ��������ˤϡ���ƻ�����硼���Ȥ���������Ѽ��η������ޤޤ�Ƥ��ޤ�����2023/09/20�� �к� �������ʤ���ݻԾ�ǹ�ƭ��12ǯ�֤Ǻǹ��FT��ƻ�� ����ȯ�θ����Ǥ��륦���12ǯ�֤�˹�ƭ���Ƥ���Ȥ��졢����12ǯ�֤�Ȥ����Τ�ʡ��θ�ȯ���ΤΤ褦�Ǥ��������ι�ƭ�ˤ�ʣ�����طʤ�����ȥե��ʥ�롦�����ॺ�ˤϽ�Ƥ��ޤ�������ǯ�˥�������ǵ��������������ǥ������װ��ȤΤ��ȡ��˥�������ϥ��եꥫ���������ι�ǡ��ե�αƶ��ϤΤ���Ȥ����Ǥ����������˥����������Ϥ��ƶ��Ϥ������Ƥ������Ȥ���ƻ����Ƥ��ޤ����ȤϤ������˥�������������̤����ΤΣ������٤Ǥ�����2023/09/19�� �ߤ롦��ࡦ���� �����ɻ����إե���������ٲ��ס��ߥåƥ�������λ�ߡ��١��������ؽ��ǡ� �ե�θ����������å���������Ǥ⺤�Ǥ����ΤΣ��Ĥ˥��ߥ塼��Ȥ����ϰ���Ȥ��ä������Τ˴ؤ��복ǰ�����ܤλ�Į¼�Ȥ丩�Ȥɤ���äƤ���Τ����Ȥ������Ȥ�����ޤ������ߥ塼��ȸ����С��ʤ������̿�äݤ�����������ޤ������ե���������٤ǥ��ߥ塼��ϻ�Į¼��ؤ��ޤ������ܤǤϥ������ΰۤʤ��Į¼��Ʊ��ñ���ɽ����Ƥ�������ʤ��ʤ��狼��Ť餤���Ǥ�����2023/09/18�� ��� ����ȥ����饤�ʤ����衡���ե����Ϥ�������ǿ�����ġ� ��ī���ζ�����ī��ϫƯ�������⥹����Υס����������Τ��������̤������BBC�ʤɤǡ���ī����ʼ���θ��֤�˥ߥ����뵻�Ѥ������������餷���ȵ�����Ƥ��ޤ������ޤ����ƻ�Ǥ��Υߥ����뵻�Ѥ���ī���Υߥ����뤬�����ڤ��Ϥ������ɬ�פʵ��ѤǤ���餷�����Ȥ���ƻ����Ƥ��ޤ������Τ��Ȥ������饤�������Ĺ�����˷�ӤĤ��Ȥ�����̣�ǡ��֤ʤ�����Ϥ������Ƚ���ʤ�����פȤ�����Ĵ��SNS�Ǹ��ޤ��������ܤǥ����饤���������Ƚ���Ƥ���͡���NATO����������Ȥ�����������ʳ�����Ƚ����ȤȤ�ˡ�NATO�������饤�ʤ�ʼ��ٱ�뤳�Ȥ������Ĺ�����ˤĤʤ��äƤ��뤳�Ȥ���Ƚ���Ƥ��ޤ��������Ȥ��äƶ��餯ï�����������礷�Ƥ���櫓�Ǥ�ʤ��Ȼפ��ޤ����ͤˤ�äư㤤�Ϥ���Ȼפ��ޤ�����¿���οͤ������Ƨ�߽Ф�������������Ƚ���Ƥ���Ϥ��Ǥ�����1���Ǥ��ű�ष�Ƥۤ����ȻפäƤ���Ϥ��Ǥ�����2023/09/18�� ���ڡ���ǥ��� NHK�ȵ����ȡ��첤�������ɤ���ӻˤθ���Τ���� ����NHK����Υץ������Ȥ����ظ���װ������Ū�˲��������ݥץ��������Ȥ��ư��  NHK�����������ܤι��ؤȲ���������̤��ͤΤ���ˤ��β������ϳؤ���˸���Ϥ�������ˤʤ�ĤĤ���ޤ����ޤ������θ��ڤλ��ͤˤ��뤿��ˡ����첤�Σԣ֤ˤĤ��Ƹ��椷����Ը�������Ĥ������ǽ��Ǥ���Ƥ��ޤ����㤤�ͤ�������������ϡ�������������ơ��ɤ��Ǵְ�ä��Τ���Ĵ�����ơ����ä�������Ƥ������������פäƤ��ޤ�����2023/09/14��

NHK�����������ܤι��ؤȲ���������̤��ͤΤ���ˤ��β������ϳؤ���˸���Ϥ�������ˤʤ�ĤĤ���ޤ����ޤ������θ��ڤλ��ͤˤ��뤿��ˡ����첤�Σԣ֤ˤĤ��Ƹ��椷����Ը�������Ĥ������ǽ��Ǥ���Ƥ��ޤ����㤤�ͤ�������������ϡ�������������ơ��ɤ��Ǵְ�ä��Τ���Ĵ�����ơ����ä�������Ƥ������������פäƤ��ޤ�����2023/09/14��

����� ��ɼΨ�㲼���طʤˤ����Ρ���������кѤΥᥫ�˥��ब�����狼�äƤ��ʤ��ͤ���̱��Ⱦ���ʾ������ΤǤϤʤ����������� ���������뤿�Ӥ�����ɼΨ�����ε�Ͽ�����Ʋ����äƤ����ޤ���ͭ���ԤϤޤ��ޤ���ɼ�˹Ԥ��ʤ��ʤäƤ��ޤ���������ͳ�ˤ��͡����װ�������Ǥ��礦������ä����ܤ����٤��ʤΤϡ���β���Ǥ�����ͭ���ԡ��̱����Ū�����礷�Ƥ������Ȥ������ȤǤϤʤ����Ȼפ��ޤ����Ĥޤꡢ����ե�Ȥ��������Ȥ����³����������Ȥ������뤤�Ͽ���ͳ����Ȥ���̱��Ҳ����Ȥ����إå��ե���ɤ�ݥĥ������������ʬΩ�ʤɴ���Ū��ǰ������Ǥ��ʤ��͡�����̱�β�Ⱦ����Ķ���Ƥ��ޤä��ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����¿�����դ�ʹ�������Ȥ����äƤ⡢���������������ơ������ǡ����ܤǵ����Ƥ��븽�ݤȴ�Ϣ�Ť��ƹͤ��뤳�Ȥ��ޤä����Ǥ��ʤ��͡��Ǥ�������ʤ��Ȥ�ȡ������Ϥ��ä������ͤʤΤ�������Ƚ�����Ǥ��礦��������Ǥ⸽������Ű�˸��뤳�ȤϽ��פ��ȻפäƤ��ޤ�����2023/09/14�� ��� ����å����Ͽ� ������å����Ͽ̤���ǥ����Ϥɤ������Ƥ���ΤǤ��礦����CBS Morning�ϰʲ�����2023/09/14�� �к� �ƷкѤΡ��ˤߤʤ��䥤��ե����Ų�����(���ܤϱ߰� 1�ɥ��146�ߤ�ʪ����ƭ���к�����������ס�) �˥塼�衼�������ॺ�ǷкѳؼԤΥݡ��롦���롼���ޥ���Ψ�ι�ƭ�ʤ�������ե����Ų����ƷкѤ������������Ȥ������θ��������Ǥ��ä����ˤĤ��������Ƥ��ޤ���NYT����How Goldilocks Came to the U.S. Economy�䵭���Υ����ȥ�ˤʤäƤ���Goldilocks�Ȥ����Τϡ������ꥹ��Ƹ�á֥���ǥ����å�����3ɤ�Τ��ޡפμ���������Ǥ�����ɮ�Ԥ��Τ�ޤ���Ǥ����ˡ��ƷкѤǻȤ�����ϡ֥���ե�ʤ���Ĺ��ݻ������乥Ĵ�ʷʵ��סʱѼ�Ϻ�ˤ������Ǥ�����2023/09/12�� �к� NYT��ƻ������ե���˥����Υե����ȥա��ɥ쥹�ȥ��ȳ��������¶�λ���20�ɥ��2920�ߡˤ�ϫ�Ȥ��ŷ� 2030ǯ��Ⱦ�Фˤϻ���κ����¶��1500�ߤˤ�����Τ����ɸ�פ˷Ǥ��ƹ�̱���縫�����ڤä��Ĥ��δ��ļ������������ʱ����1500�ߤ˹�̱�Ͽ��ꤷ�Ƥ��ʤ�����������ƹ�Υ���ե���˥����Ǥϥ쥹�ȥ��ȳ��Ǻ����¶�λ���20�ɥ��2920�ߡˤ�ϫ�ȤȷбļԤ������ŷ뤷���ȥ˥塼�衼�������ॺ������ƻ��������2023/09/12�� ����� ���줫��10ǯ�֤˿�ʹ�����礭���Ѥ�롡��ȴ��Ū���ѳפʤ��ˤ���ʾ�¸³�Ǥ��ʤ��������� ��ʹ��ȯ�����������ץǡ����Ƥ���ȡ����20ǯ�衢�㤷��������³�������θ��������®���ĤĤ���褦����������ñ��ˤ��Τޤޤ�����10��ǯ��ˤϿ�ʹ�Ͼ��Ǥ��롢�Ȥ��������Ǥ��롣�������ܤι����������Ӥ��Ȥ��Ƥ⡢����Ϥ�Ϥ伫Ω������ʹ�ǤϤʤ����ޤ������ܹ���Ǥ����ʤ��������ͤ���С����줫��10ǯ�֤˿�ʹ�����礭���Ѳ����Ȥ�������ΤǤϤʤ�������������롣�����ʤ�ʤ��ȿ�ʹ����¸³�Ǥ��ʤ������ޤ�����Ͽ�ʹ�ȳ�����������Ǥʤ������ܹ��¸˴�ˤ�ľ�뤹�뤳�Ȥˤʤ롣��2023/09/07�� ����� �����Υ���ã�����ܤ�����ʸ���������Ϥؤν��礵�ϻҶ�������Ǻ���� ����οͤ˥����ξݻȤ���ɥ�������ʤˤ��Ƥ����ͤ����ޤ��ơ�����Ū�ʥ����λŹ������ˤĤ��ƻ��̤��ä�ʹ�������Ȥ�����ޤ����ޤ��Ϥμ夤�����ʥ����λ���ˡ������Ͽʹ֤˵դ��ʤ��褦�˻Ź��ޤ�ޤ����դ�ä����°�οϤΤĤ������ǰ��ä����졢�ˤߤ�Ф��������ơ�������äƽ���Ū�ˤͤ��ͤ��ȳؽ��������뤽���ʤΤǤ������Ǥϰ�ä�������ˡ�⤢�뤽���Ǥ����ȤϤ��������ĤƤϤ�����äƥ�����ʹ֤����������Ƥ����ΤǤ����Ĥ����������ˤ�Ĥ��ơ�Ű��Ū�˿ʹ֤��������뤳�Ȥ�ؽ�������ΤǤ�����2023/09/05�� ���� �쥽Ϣ�ᥦ���饤�ʤ����Ԥο��١�����β���Ϣ������ξ��� �����饤�ʤι�����ä����ɾʤα��������Ԥ���Ǥ���餵��ƹ�ų���줿���������饤������������ԤϿ���ʥ�٥�ǡ�����Ϣ�����ꤹ��ˤ��礭���ɤˤʤäƤ���餷��������ꥫ�θ�������PBS�ǤϤ��Τ��Ȥ���ƻ����Ƥ��롣��2023/09/05�� ����� ���ļ���ϥ����饤�ʹ��ɾʤ����Ԥ˹��Ĥ����Τ������ܿͤ��Ƕ�ؤ���Ǥ���Ϥ���Τ��� �����饤�ʤι�����ä����ɾʤ����Ԥ���Ǥ���餵��ƹ�ų���줿����Ȥ�Ȥ襤����ȼ�����Ԥ����������ڤ��ä��Ȥ���뤬���������Ȥ������1ǯ�ܤǤϻٱ����ܤ�Ĥ֤äƤ�������������2ǯ�ܤ����ꡢ�Ĥ����Ƶİ�������ʸ���Ĥ��Ϥᡢ�����饤�ʹ��ɾʤ����Ԥ��Ƥ���ʤ�⤦�ƹ�λٱ�餻���Ȥ���������Ϥ�����Τ��Ȥ�¨�������饤�ʤι�����äι�ų�ˤĤʤ��ä��餷��������ϥ˥塼�衼�������ॺ����ƻ�Ǥ��롣��2023/09/05�� ����� �����Ȥ������������ܤζ��岽��ϤФ५���������٤Ǥ��� �����Ȥ��������ϡ���̱�ޤμ�����ν���饹�������Ȥ������Ȥ䤽�λ�������̮���ȼ����Ĥ���Ƥ��ꡢ���줳��������������Ƥ������ܤ����¤�������Ƥ������ä����ˤʤä���Τȸ�����Ǥ��礦������ϥ���ɤ����¤θ����������������٤Ȥ����������«���ˤ��ä��ΤȻ��Ƥ��ޤ�������ɤ���ͻ��IT������Ū�����Ǥ����Τϡ�����������Ǥ���IT�ȳ��ϥ����������٤����꤬�ʤ���ï�Ǥ⻲���Ǥ��������ä�����Ǥ�����2023/09/03�� ����� �����¶����1500�ߡ�2030ǯ��Ⱦ�СפޤǤ���ɸ����������ޤ����ܿͤ���¸���Ƥ��뤫̤�ο����ե�ǤϺ�ǯ�����¶�λ����1777�� ���ļ����2030ǯ��Ⱦ�ФޤǤ˺����¶�1500�ߤ����ɸ�פˤ���ȸ�ä���NHK����ƻ���Ƥ��ޤ����Ϥä�����äơ����ܤ�¿���οͤӤȤϡ֤դ�����ʡפȻפä��ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����¨1500�ߤˤ��ʤ������ȡ���2023/08/31�� ����� �����ȥͥåȻ��塡������������ब����������� ���ܤζ���λϤޤ�Ϻ�  �ͥåȼҲ��2020ǯ�˻Ϥޤä������ʻ���ˡ��������ʳ������������ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�����Ĥޤꡢ����ޤ����̤��ƹԤäƤ�����Ĥ⡢�ֵ��⡢���ӥ塼�⡢���̤⡢���Τ��ʤ꤬�����ͥåȤ�ȤäƱ�֤ǤǤ���褦�ˤʤä����ȤǤ���������ɤ����⤿������Ȼפ��ޤ��������ä����⤢��ȻפäƤ��ޤ������ġ�����ȡ��ʹ֤����ꥢ����֤Ƕ�ͭ���Ƥ��뤳�Ȥ�������ä���Ū���֤���Ω���ʤ��ʤäƤ����ΤǤϤʤ������Ȥ������ȤǤ������ĤƤʤ�ʹ�Ʊ�Ρ����ޤ⤷�����ɡ���ľ��⤷���������ޤ��̤��Ƹߤ��������ꤷ�Ƥ������Ȥ����������ˤ����䤷���ΤǤϤʤ������Ȥ������ȤʤΤǤ�����2023/08/30��

�ͥåȼҲ��2020ǯ�˻Ϥޤä������ʻ���ˡ��������ʳ������������ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�����Ĥޤꡢ����ޤ����̤��ƹԤäƤ�����Ĥ⡢�ֵ��⡢���ӥ塼�⡢���̤⡢���Τ��ʤ꤬�����ͥåȤ�ȤäƱ�֤ǤǤ���褦�ˤʤä����ȤǤ���������ɤ����⤿������Ȼפ��ޤ��������ä����⤢��ȻפäƤ��ޤ������ġ�����ȡ��ʹ֤����ꥢ����֤Ƕ�ͭ���Ƥ��뤳�Ȥ�������ä���Ū���֤���Ω���ʤ��ʤäƤ����ΤǤϤʤ������Ȥ������ȤǤ������ĤƤʤ�ʹ�Ʊ�Ρ����ޤ⤷�����ɡ���ľ��⤷���������ޤ��̤��Ƹߤ��������ꤷ�Ƥ������Ȥ����������ˤ����䤷���ΤǤϤʤ������Ȥ������ȤʤΤǤ�����2023/08/30��

�ߤ롦��ࡦ���� �����¤ȸ�����ä��桼�����ߥ��������Dz��MINAMATA�� �����ȸ����ж�����ɬ���ȸ�����ɬ�����ä��������롣�̿��ȥ桼�����ߥ��������¤οͤӤȤμ̿��Ƥ��������Dz��MINAMATA�١�2020�ˤ��Τ���ʡ�礫��˱����夬��ʿ�Τ����Ф��줿�����ä����Ȥ������αDz������ˬ�줿�Τ϶������ä��Τ�����������Τä��ʾ塢�����ˤϤ����ʤ��ä������줬ɬ�����ä�����2023/08/26�� ����� �����Ȥ�����������ࡡ�����Ĥ��ϼ��ʤ��ϼ���ǻ�̤���Ƥ��� �˱��������ή�������Ȥ�������ܻ��ο建ʪ��͢���ػߤˤ������Ȥ˶ä��Ƥ����������ܤ�С�Ϳ�ޤ������Ȥ�����ͤ��Ƥ��ʤ��ܼ�Ū���ϼ��Ǥ��뤳�Ȥ��狼�롣�ʤ��ϼ��������Υȥåפˤ���Τ�������϶ˤ���ԻĤʻ��֤ΤϤ��������ܹ����¸�ߤ����͡��ʻ������ʤɤ���ȴ�ϰ�̣������Τ����Ȥ������ȤǤ⤢�롣��2023/08/26�� �ߤ롦��ࡦ���� �֥��Ρ���ȥ��������ؽ����������衡��ʿ�¤Ϥ��������١ʹ�ƣ������ ��ǯ˴���ʤä��ե��ů�ؼԥ֥��Ρ���ȥ�����ˤϿ���ؼԤȤ��Ƥδ�⤢�ꡢ���Τ��Ȥ�����礭�ʻ�����⤿�餷�����ؽ������������ʿ�¤Ϥ������٤ϡ�����ä����ȴ�����������ȥ�Τ褦�ˤⴶ�����뤬����Ȥ����˶�̣�����������٤�Ǥ��롣�����ʥ����륹�δ����ɤ˽���줿�ꡢ�����饤�ʤǻϤޤä�����Τ��Ȥ�Ƥ����ꤷ�Ƥ���䤿���ˡ����������Dz����ʹԤ��Ƥ��뤫��ͤ������Ƥ���롣��2023/08/23�� �Ķ� ʡ��γ˱��������Ф˴ؤ���NYT����ƻ��������ϤΥ����֥����Ȥˤ��ȡ���47��3��ȥ�Υ��ο�Τ����������˽������줿�Τϣ������ 24���ˤ�ʡ��γ˱��������ή�����äƤ���Ȥ��졢�����Ǥ��礭����ƻ����Ƥ��ޤ������α�����ϰ��������ǽ����ν�����������Ȥ��졢�Ĥ�Τ����̤Υȥ������������ȷ�������Ƥ��ޤ������˥塼�衼�������ॺ�ϡ������ޤǽ������줿�Τϣ���������ޤ��������ν�ŵ��������ϤΥ����֥����Ȥˤ�����Ƥ���Ȥ���ޤ�����2023/08/22�� ���ڡ���ǥ��� �ڹ�Ǥ�ʡ��γ˱�������ή�ؤ�ȿ�Хǥ�������른�㥸���� �������ܤ�ʡ��γ˱��������ʿ�Τ�������褦�Ȥ��Ƥ������������Ū�����ܤᡢ�͡��ʸ������ƻ����Ƥ��ޤ������른�㥸����Ǥ⡢�������ȿ�Хǥ⤬�Ԥ�줿���Ȥ���夲�Ƥ��ޤ����� ��2023/08/22�� �Ķ� �ե��Mediapart�θ��Ф��ֳ��ϥ���Ȣ����ʤ��׳˱�����γ������Ф˴������뽻̱��������ƻ �ե��Ĵ����ƻ���Τ���ͥåȿ�ʹMediapart���˱��������ʿ�����Ф��¤���ʡ����츶ȯ�˶ᤤ�ϸ���̱���������������Ǥϡֱ������ή���ʡפȲ������Ǥ����͡��μ̿����Ĥ����Ƥ�������2023/08/21�� ����� �֥ץ�ϤνաפΥɥ��ץ���������2009ǯ��ȷ�����ꡡ����֤ʤ�����ʴ�դ��줿�ֿʹ֤δ�����ܼ���ס�  ��ǯ˴���ʤä���ȤΥߥ����ǥ�ϡ�¸�ߤ��Ѥ����ʤ��ڤ��٤�ؾ��̡٤ʤɤξ��⤫���Ϻ�����ʸ�����ޤ��͡����ܤ�ˮ������Ƥ��ꡢ�������ɤ������Ȥ��ä������֤��Τ褦�˴����Ƥ����ɼԤ�¿���������Ȼפ���������������ǥ�ˤĤ��ơ���äȾܤ������褦�Ȼפ��ȡ����äȤ�ä��ɤ���ꡢ���椹��ɬ�פ�����˰㤤�ʤ�������ǥ�Ϥޤ��������������Х�����1968ǯ�˵�������������֥ץ�Ϥνաפ˺�ȤȤ��ƥ��ߥåȤ������Ȥǡ��Τ��˥ե��˴̿���뤳�Ȥˤʤä������Ҥ��Ĺ�Ǥ�ȯ�ؽ�ʬ�ȤʤäƤ������ץ�Ϥνդϡ���������Ϣ�α�������ä������������Х������ֿʹ֤δ���Ҳ����פ���Ȥ����Τ��롣���ܤ��ѻߤ�ɽ���μ�ͳ�Ȥ��ä����פ�¹Ԥ����Τ��ä�����2023/08/20��

��ǯ˴���ʤä���ȤΥߥ����ǥ�ϡ�¸�ߤ��Ѥ����ʤ��ڤ��٤�ؾ��̡٤ʤɤξ��⤫���Ϻ�����ʸ�����ޤ��͡����ܤ�ˮ������Ƥ��ꡢ�������ɤ������Ȥ��ä������֤��Τ褦�˴����Ƥ����ɼԤ�¿���������Ȼפ���������������ǥ�ˤĤ��ơ���äȾܤ������褦�Ȼפ��ȡ����äȤ�ä��ɤ���ꡢ���椹��ɬ�פ�����˰㤤�ʤ�������ǥ�Ϥޤ��������������Х�����1968ǯ�˵�������������֥ץ�Ϥνաפ˺�ȤȤ��ƥ��ߥåȤ������Ȥǡ��Τ��˥ե��˴̿���뤳�Ȥˤʤä������Ҥ��Ĺ�Ǥ�ȯ�ؽ�ʬ�ȤʤäƤ������ץ�Ϥνդϡ���������Ϣ�α�������ä������������Х������ֿʹ֤δ���Ҳ����פ���Ȥ����Τ��롣���ܤ��ѻߤ�ɽ���μ�ͳ�Ȥ��ä����פ�¹Ԥ����Τ��ä�����2023/08/20��

�Ķ� �ե�ǥ�����ӥ��ͥ���Ƴ�ε��������ӷ��߷ײ��������̱���Ķ��ݸ��ư�Ȥ����Υѥ�ޤǤΥ���ܥ����Ϥޤ롡 �����٥�����ˤ�Ҳ𤷤����ȤǤ������ե�ǤϺ���������ư�ˤ�����Ϥδ��粽�����ϤǿʹԤ��Ƥ��ꡢ��̱�����Ϥ����к��������Ĥ�˶�ϫ���Ƥ��ޤ��������ơ���ǯ����ˤʤäƤ���Τ���������ӥ��ͥ�����Ƴ���Ƥ�����������ӷ��߷ײ�Ǥ����ᥬ�Хå����̤ȸ��ϤǸƤФ�Ƥ����Τϡ����å����줯�餤�ο��������Ӥ���Ϥ˺�ꡢ���ιߤ��߾���ϲ��夫���߾夲�ơ��ƾ�������Ӥ��鶡�뤷�褦�Ȥ���Ⱦ��Ⱦ̱�Υץ��������ȤǤ����Ȥ����������Υץ��������Ȥ���̱������Ķ��ݸ��ư�Ȥ�����ȿ�б�ư��³���Ƥ���ΤǤ�����2023/08/19�� ����� �ޥ���ǥ����Ϲ�̱�λ��۴����Τ���ε����Ǥ���������ѳפΤ���˥�ǥ�����̱��̿��Ϥ�ե�͡� ���������ܤǥޥ���ǥ�����¿���οͤ���Ƚ����Ƥ���Τϡ����Υ���ƥ�Ĥ�ǯ���������Ƥ��뤳�Ȥ�ï���ܤˤ����餫�ˤʤ�ĤĤ��뤫��Ǥ��礦�����������ܤΥޥ���ǥ��������ϡ��������Ϥ���̱�λ��ۤ�������뤿��δƻ����֡�����Ĵ������������ˤǤ����Ʊ���ˡ���Ǿ���֤Ǥ�ꡢ����κݤ�ͭ���Ԥ�ͶƳ�������֤Ǥ⤢��ޤ�������ʤ��Ȥ�ȡ������Τ褦�˻פ���Ǥ��礦�������Ǥ˥ե�Ǥ�20ǯ��������TV�ʤ��ͤ������Ƥ��ޤ���������οͤ�¿����TV�ʤ������Ǥʤ������������βȤ��֤��Ƥ��ʤ��ͤ���Ⱦ�Ǥ�����2023/08/18�� ����� ���٤��뤳�Ȥϻ����ܤ⤢�롡�ּڶ��ֺѴ���8300ǯ�ס�̵��Ǥ��Ȥ��Ϲ� ���٤��뤳�Ȥϻ����ܤ⤢��������������ܤ�������������������Ϥ�Ƥ������Ƚ�Ǻۤ��줿�ʳ��ˤϤۤȤ��ï����Ǥ����ʤ��ä����Ȥ��������ܤ�1980ǯ��ΥХ֥�кѤ���������������ܷкѤ�ɤ���˴٤졢����줿30ǯ��⤿�餷��ï����Ǥ����ʤ��ä����ȡ������ơ������ޤ���������������Ȥ��������롣��Ϥ�����ǡ������ܤΥХ֥�кѤȤ���������㤤�����ܷ⤷������2023/08/18�� ����� �����˽�����б��Ǥ��ʤ�����ǤӤ뤷���ʤ���������δ���������Ϳ�ޤȿ��δ������ʤ��ޥ���ǥ����� �����Τ褤�����������ݤ�ݤ����äƤ������������Υ��٥Υߥ����ιԤ��Ĥ����Dz̤Ƥ��Ϥ��������ܤǤ���ȡ��褦�䤯¿���ο͡��������ĤĤ���ޤ��������ʤ뤳�Ȥ����Ƥ����ͤ�2013ǯ�βƤˤϰ����¸�ߤ����Ȼ�ϸ��Ƥ��ޤ����Ĥޤꡢ���줫��10ǯ�ˤ錄�äơ��ۤܰ�Ӥ��ơ��ޥ���ǥ����Ϲ�̱�˿��¤������Ƥ��ʤ��ä������뤤�ϡ�ξ��ʻ����ɤä���ɤä��Ȥ�����Ĵ�ǡ����¤�����ï�ˤ�狼��ʤ��褦�ʵ����ǡ��ɼԤλͤ��Բ�ǽ�ˤ��뵭�����̻����Ƥ����ȸ�����Ȼפ��ޤ����ʤߤ�ʤ������Ĥ��ޤǡ����δ֤��٤�������٤����ΤǤ��ˡ�2023/08/17�� ����� �Υޥ���ǥ�������ħ�ϡ��ʤ��ϡ䡡����ƻ���ʤ����Ȥ�¸�ߴ����� �ˤ�ƻ�ǰ�ʤ��顢�Υޥ���ǥ����ϡ��ʤ����Ȥ˼���Υѥ�θ����Ĥ��Ƥ���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�����ޥ���ǥ������ʤ����Ȥǡ����λ��¤��ָ�ǧ�פǤϤʤ����Ȥˤʤꡢ�������ä�¸�ߤ��ʤ����Ȥ������˸����Ƥ����ΤǤ�����ƣ���������ﳲ�������������ڸ��İ��δ�Ϳ�����Ȥ���뻦�ͻ�����桢Ϳ�ޤȰۤʤ���ۡ���ư���뿷�ޤ�ʤ�����ʤ����ȡ����ܼ����������������������ˤ��Ƥ���Τˡ����춵��Τ��Ȥ��ʤ��ä��ΤǤ�������2023/08/15�� �к� ���ΥХ֥���������������150����פ��ߤ�������1���ɥ�ͻ��Ϥɤ��ʤ롩 ���������ο�ʹ�Ǥ����Υǥե�ȥХ֥������β�ǽ�����������礭�����Ƥ��ޤ����˥塼�衼�������ॺ��7��8���դε����Ǥϡ������ޤ�150����ʾ��������1���ɥ�ۤɤ�ͻ�Ƥ����������Х֥뤬�Ϥ������硢����Ϥɤ��ʤ�Τ����ȸ��ä����Ȥ������Ƥ��ޤ�������2023/08/14�� �ߤ롦��ࡦ���� ��ϫϢ�Υե��ʡ�����ˤĤ��Ƥε������ؼҲ�Ϣ�Ӥϰ¿���������ݾ㤫�騡�ե�μ���Ȥߤ��٥ե�Ҥɤ����ʡ�㸦��� ( ��� ����) ��ϫϢ�Σ��Ĥε��������露������ȤʤäƤ��ޤ�����̱�ޤν����ɤεİ��ʤɤΰ�Ԥ��ե�ǹԤä��ָ����פ��鷺��6���֤δѸ�ι�Ԥ˶ᤤ��Τ��ä����Ȥʤɤ���̱���ܤ��Ƥ�Ǥ��ޤ��������ǡ�������ϫϢ�ε����ϥե�������˳ؤ֤٤�ʡ��Τ����ͤ�����Ȥ��ƣӣΣӤdzȻ�����Ƥ��ޤ����ؼҲ�Ϣ�Ӥϰ¿���������ݾ㤫�騡�ե�μ���Ȥߤ��١��ե�Ҥɤ����ʡ�㸦��ԡ���� ���ҡ�2023/08/13�� ����� ��ƣ����ؾ峤�Х��٤��������� ���夬�����˱����������Ȥ������Ȥϡ����������Ϥ�ï��ռ����ʤ��ʤꡢ���줬����������������ɤˤʤä����Τ褦�˴������뤳�Ȥ��Ȼפ��ޤ�����ƣ����������ߥ塼������ؾ峤�Х��٤���餵�줿�Τ�1979ǯ�ǡ�ϻ���ڤΥ���������ͳ���Ǥ��ä��ȥͥåȤ��Τ�ޤ��������Υߥ塼��������������峤���Ϥäƥ��㥺���äƤ������ܤβ��ڲȤ������ǥ�ˤ��Ƥ��ꡢ���㥺��١����ˤ������ڤ�̥�Ϥ˲ä��ơ��������лҤ���¾��¿�̤���ͥ�����α鵻���Ϥ��̣���ơ������Ȥʤ�ޤ��������������������Ƥϡ�Ĺ����������������Ȥ����Ȥˤ�ޤ졢���ܤ����δ֤DZ����������ʤ��顢���㥺�Ȥ�����ͳ�ζ��Ϥ���͡��ο������������Ȥ�����̣�ǡ��Ť���Τ�ޤ�Ǥ⤤�ޤ����Ĥޤꡢ�ơ��ޤνŸ�������ͥ�����Ȳ��ڤηڤ䤫����桼�⥢�����նʤΤ褦�˶������������Υߥ塼����������ä�̣�襤��Ϳ���Ƥ����Τ�פ��Ф��ޤ�����2023/08/12�� ������ ����������ܵ���Ͷ���������ܤ������Ȥ����������¦�ˤ�������˾�����Ф��ǽ����  ���Υǥե�ˤɤ�ʰ�̣������Τ����˥塼�衼�������ॺ�Υ����˥��Ȥ䵭�����ޤ�����¾�ηкѳؼԤΥ��ӥ塼�ʤɤ˿���Ƥߤ�ȡ����Υǥե�����ܤΥǥե�Ȥ褯���Ƥ��롣���⤽�����ηк�ȯŸ��ǥ����塢���ܤ�֥饸�뤬���ɤä��Τ�Ʊ�������פǡ�͢�Ф�͢������礭�����������������ߡʼ����ˤ��̱���������ʤ������Ԥ�����˲ơ����ζ��ե�乩����ߤʤɤ˺�����ǥ���ä��������������Ϥ��Ǥ˥���ե��ӥ�⽽ʬ�ˤǤ��������ͭ��������褬���ʤ��ʤäƤ����������Ǽ��������˲ʤ��Ƥ�GDP�ϳ��礷�ʤ���������ޤ����ⷿ�äȤ�äƤ������Ȥ��ͥå��ˤʤäƤ���褦�Ǥ��롣��2023/08/11��

���Υǥե�ˤɤ�ʰ�̣������Τ����˥塼�衼�������ॺ�Υ����˥��Ȥ䵭�����ޤ�����¾�ηкѳؼԤΥ��ӥ塼�ʤɤ˿���Ƥߤ�ȡ����Υǥե�����ܤΥǥե�Ȥ褯���Ƥ��롣���⤽�����ηк�ȯŸ��ǥ����塢���ܤ�֥饸�뤬���ɤä��Τ�Ʊ�������פǡ�͢�Ф�͢������礭�����������������ߡʼ����ˤ��̱���������ʤ������Ԥ�����˲ơ����ζ��ե�乩����ߤʤɤ˺�����ǥ���ä��������������Ϥ��Ǥ˥���ե��ӥ�⽽ʬ�ˤǤ��������ͭ��������褬���ʤ��ʤäƤ����������Ǽ��������˲ʤ��Ƥ�GDP�ϳ��礷�ʤ���������ޤ����ⷿ�äȤ�äƤ������Ȥ��ͥå��ˤʤäƤ���褦�Ǥ��롣��2023/08/11��

�ߤ롦��ࡦ���� �֥롼�Ρ���ȥ��������ؤɤ�����Φ���뤫����������ɤ��ɼ�ꤹ��٤����١�2017 / Où atterrir ? Comment s��orienter en politique��  ��ǯ˴���ʤä��ե��ů�ؼԥ֥롼�Ρ���ȥ�����������ǺǤ���ڤ�����μ��ͤΰ�ͤ��ȸ����Ƥ��롣��ǯ��2017ǯ�˽��Ǥ��줿�ؤɤ�����Φ���뤫����������ɤ��ɼ�ꤹ��٤����٤Ȥ������Ūû����ϡ����ܤǤϡ��ϵ�˹ߤ�Ω�ġ�������������������ȴ������������١ʿ�ɾ����2019ǯ����¼���������ˤȤ���ˮ��Ǵ��Ԥ���Ƥ��롣���νɤΤ��餤�οͤ��ɤޤ줿���狼��ʤ������ǽ��1�Ǥ��鰵��Ū���Ϥǰ������ޤ�Ƥ��ޤ��ѥ����äƤ��ơ��ब�ʤ����������ܤ���Ƥ��뤫�����������Ǥ�������2023/08/10��

��ǯ˴���ʤä��ե��ů�ؼԥ֥롼�Ρ���ȥ�����������ǺǤ���ڤ�����μ��ͤΰ�ͤ��ȸ����Ƥ��롣��ǯ��2017ǯ�˽��Ǥ��줿�ؤɤ�����Φ���뤫����������ɤ��ɼ�ꤹ��٤����٤Ȥ������Ūû����ϡ����ܤǤϡ��ϵ�˹ߤ�Ω�ġ�������������������ȴ������������١ʿ�ɾ����2019ǯ����¼���������ˤȤ���ˮ��Ǵ��Ԥ���Ƥ��롣���νɤΤ��餤�οͤ��ɤޤ줿���狼��ʤ������ǽ��1�Ǥ��鰵��Ū���Ϥǰ������ޤ�Ƥ��ޤ��ѥ����äƤ��ơ��ब�ʤ����������ܤ���Ƥ��뤫�����������Ǥ�������2023/08/10��

����� �ѥȥꥹ���ޥ˥��ꥨ (ů�ؼԡ���������ͤη���������ַ���ʿ�¼���ϳ�����ø����ס�����Patrice Maniglier  ������ͤ�����ޤǸ��������Ǥ�äȤ�褯�Τ�줿�ե졼���Ǥ����ɤ�����������ͤ⡢���θ��դϤȤƤ�����Ǥ����⤷��ʿ�¼���פ�����ˡ���˽�ϡפȽΤʤ�狼��ޤ����Ǥ⡢��ʿ�¼���פȤϡ������������⡢���褬������ޤᡢ�������ϤǤ������������ʱ��夲�褦�Ȥ��Ƥ�����ˡ��Ǥ�����2023/08/10��

������ͤ�����ޤǸ��������Ǥ�äȤ�褯�Τ�줿�ե졼���Ǥ����ɤ�����������ͤ⡢���θ��դϤȤƤ�����Ǥ����⤷��ʿ�¼���פ�����ˡ���˽�ϡפȽΤʤ�狼��ޤ����Ǥ⡢��ʿ�¼���פȤϡ������������⡢���褬������ޤᡢ�������ϤǤ������������ʱ��夲�褦�Ȥ��Ƥ�����ˡ��Ǥ�����2023/08/10��

������ ���ǥǥե줬���߲����Ƥ�����NYT���롡 �����Υ˥塼�衼�������ॺ�ǺǤ�ɮ�Ԥδؿ����ߤ�Ω�Ƥ������Ϥ��졣���кѤ��ǥե��ž�������Ȥ�����ΤǤ�������Ϥ��ä��������������Ƥ���ΤǤ��礦�������ˤʤ�ޤ�����2023/08/09�� ����� ����ʣ���Τȥޥ���ǥ�����������Υ��ݥ��ˤ�ʤ�Τ��������� ��21�����λ��ܡ٤Ȥ����Dz��ɾ����������ܤΥޥ���ǥ������������Ϥ����夷���֥ޥ���ǥ������������ϡפȤ������η��Ƿ���ʣ���Τ��Ȥ߹��ޤ줿�Ȥ�����ʤ�θ�Ω�ơʲ���ˤ�ޤ������ʺ������礷�Ƥ���Τˤۤܰ�Ӥ��Ƽ�̱������������ʤ�³������ˤϥޥ���ǥ����������ġṭ�ؤˤʤäƤ��뤫������Ȥ�����ΤǤ���̱���Ϥ���ʳ���������кѤ��ɤ��ʤäƤ���Τ����Τ�꤬���꤬����ޤǤ��ޤ�ʤ��ä��ΤǤ������ޥ���ǥ��������ܤ�ȿ�Ф������ޤʤɤΰո���Ҳ𤷤ޤ������ǽ�Ū�ˤϡ֤ɤä���ɤä��פߤ���������ˤ��ơ�̱������֤���Τޤޤˤ��ơ��ष��̱������ɼ������Ƥ���ΤǤϤʤ����ȻפäƤ��ޤ�����2023/08/06�� �ߤ롦��ࡦ���� �Dz�ȥޡ��ԥ��ƥ������21�����λ��ܡ١����Σ����ø��ռ��ε����������� �ȥޡ��ԥ��ƥ�����αDz��21�����λ��ܡ٤��������ܤȰۤʤ�Τϥԥ��ƥ��ʳ����͡�������Ȥ����Υ��ӥ塼����������Ƥ��뤳�Ȥǡ����ܤΥ����ƥ��¿��Ū���ɤäƤ���ΤǤ����ä˶�̣�����Τϡ������ؼԤ��о줷�ơ��ø��ռ��β����뤫��¸����鸡�ڤ��Ƥ��뤯����Ǥ��礦������ե���˥���ؤο����ؼԥݡ��롦�ԥդϿ���Ϥ��Ȥ���͵�ؤˤʤäƤ⤽���٤�ʬ�����礤�����ʤ����Ȥ������Ȥ�¸��dzΤ���ȸ����ޤ�����2023/08/05�� �ߤ롦��ࡦ���� �Dz�ȥޡ��ԥ��ƥ������21�����λ��ܡ١����ܼ���ΰ�̣��4�����ˤ錄�ä�100ʬ�����פ���  ����Ū�˥ҥåȤ����ե�ηкѳؼԥȥޡ��ԥ��ƥ��Ρ�21�����λ��ܡ٤�2020ǯ�˱Dz��Ǥ����줿���ԥ��ƥ��ʳ��ˤ��͡��ʷкѳؼԤ�кѻ˲ȡ���˳ؼԡ������ؼԡ����㡼�ʥꥹ���������ʥꥹ�ȡ������кѥ��ʥꥹ�Ȥ餬�о줷�Ƥ��롣1970ǯ�夢���꤫��Ϥޤä�����ͳ�����̿�ˤ�äƳʺ��������ꡢ��Ϣ�����ȤȤ�˺��ϻ��ܼ�����������ˤʤꡢ��켡������������ξ�������Ƥ���Ȥ������ºݤ�2ǯ��˥����饤�ʤ����褬�������������ǥ��������ǤϤʤ�����������ʥ���ʥꥺ�����פ����ڤγ��������ݤ��ܻؤ��������̣����켡����˻�������������������ԥ��ƥ��Ϥ���Ϥޤ����θ��ǡ������γʺ���18�����˸����äƵ���ꤷ�Ƥ��붲�줬����ȸ�������2023/08/05��

����Ū�˥ҥåȤ����ե�ηкѳؼԥȥޡ��ԥ��ƥ��Ρ�21�����λ��ܡ٤�2020ǯ�˱Dz��Ǥ����줿���ԥ��ƥ��ʳ��ˤ��͡��ʷкѳؼԤ�кѻ˲ȡ���˳ؼԡ������ؼԡ����㡼�ʥꥹ���������ʥꥹ�ȡ������кѥ��ʥꥹ�Ȥ餬�о줷�Ƥ��롣1970ǯ�夢���꤫��Ϥޤä�����ͳ�����̿�ˤ�äƳʺ��������ꡢ��Ϣ�����ȤȤ�˺��ϻ��ܼ�����������ˤʤꡢ��켡������������ξ�������Ƥ���Ȥ������ºݤ�2ǯ��˥����饤�ʤ����褬�������������ǥ��������ǤϤʤ�����������ʥ���ʥꥺ�����פ����ڤγ��������ݤ��ܻؤ��������̣����켡����˻�������������������ԥ��ƥ��Ϥ���Ϥޤ����θ��ǡ������γʺ���18�����˸����äƵ���ꤷ�Ƥ��붲�줬����ȸ�������2023/08/05��

����� ��̱�����ɤ˼�̱�ޤ�֤ò����뤫������̱�ޤ���º���ܻ��� ��̱�����ɤξ���뤤�İ����ե�ν��ĸ���ι�Ԥ˻Ҷ���Ϣ��Ƥ�������ȴ۰������ä��Ƥ������Ȥ�Ϫ�����ơ���������˿����ʲм�����Ƥ��ޤ������ܤϥ������������åץ�ݡ��Ȥ������Ϥǹ�ݽ�̤����դ˶������Ϳ�ޤǤ��뼫̱�ޤν����ɤϡ����Τʤ��������γ����ʤߤ�����¸�ߤˤ��鴶�����ޤ����⤷������뤤�İ������˼Ҳ�μ�̱�ޤ�֤ä��魯���פȡ��������Ϻ�ߤ����˥����ڤäơ���¸�μ�̱�ޤ������۹𤷤Ƥ���С���̱�Ϥ�äȶ������Ƥ��줿�ΤǤϤʤ��Ǥ��礦��������ϡ����������յ����ߤ��������ʤ����ȤǤ�����2023/08/03�� �ߤ롦��ࡦ���� �����ƥ����δ��ġإ����ꥢ�����Х��������٤ϰճ��ˤޤȤ�ʱDz���ä������� �ܤˤ��ܤȸ����Ф���˥ʥ��ξ�����ʼ�Τ���ޤ��ƤϥХåȤDz��껦�����ꡢƬ�����Ϥ����ꡢ�ۤ˸�������ʥ��դǹ����ꡢ�ȥʥ��˶��ݤ��Ĥ���٤��������줿������8�ͤ��Ʒ��ü�����ι�ư���������Dz�إ����ꥢ�����Х��������١�������ܤǤθ��������ϡ��ȥ�ǥ�Dz���फ�Ȼפ��������Ӥ�Ƥ������ºݤ˸��Ƥߤ�ȡ�����פäƤ����褦�ʱDz�ǤϤʤ��ä���������˽�ϥ�����Ϥ���ۤ�¿���ʤ������δ֤ζ����������ʤɤο������̤��빽������ˡ��������Ƥ���ΤǤ��롣��2023/08/03�� ����� ��̱�����ɥ��åե���������ǰ�̿������ܷк� ��̱�����ɤʤ��ȿ������βƵ٤ߤ˥ѥ�ˡָ�����ι�Ԥ�38�ͤǷ���Ф����ݤ˻��Ƥ������åե��������ε�ǰ�̿�����̱����Ƚ��Ƥ�ǡ��˥塼���Ǥ���夲������֤Ȥʤ�ޤ�����SNS�Dz�ä����̿��ˤ�ɮ�Ԥ�����¤�3�����礢�ꡢ38�ͤDz������Ǥ�����ǰ�̿��ȡ�3�ͤ�Ƭ�ξ�Ǽ���碌�ƥ��åե�����Υݡ����Ƥ���̿��ȡ��������ǽФƤ����餷���ե�������μ̿��Ǥ����������礭���ʤäƵİ������ϼ̿����������ꡢ�۲��ꤷ�Ƥ���褦�Ǥ������Τ��˾��Ҳ�����θ���������Ƥ���̿��⸫�ޤ�������2023/08/02�� ����� �ݽѤ������祴�ߤ��� ����ܽ�¢��������105�����ϲ���־���Ĥ��ӥˡ��륷���Ȥ�ʤ����ʤɡ����礴��Ʊ�ͤ��֤���Ƥ����Ȥ�������ʹ���������פ������ĥ��å����ˤϤ���������ܤ���������Ƥ������Τ��������ʤ�����ʰ���������Ƥ������Τä���������å�������Ƥ��ԻĤǤϤʤ������������ԻĤʤ��Ȥˡ����ε������ɤྯ�����ˡ��ͤϤ���ʥ��硼����ͧ�ͤ����˸��ä����Ȥ����ä��������Ѥ�Ÿ���ǡ��͡������Ѻ��ʤ��¤Ӥδ֤ˣ��餤���礴�ߤ��Ƥߤ���ɤ����������פȡ���2023/07/27�� ��� �����饨����絬�ϥǥ⡡�ǹ�ۤΰ��Ƚ����Ϥ�������ˡ�Ƥ˹�̱���ܤ� �����饨����絬�Ϥʥǥ⤬�����Ƥ��롣����϶˱��ȱ��ɤΥͥ��˥�ռ���Ψ����ϢΩͿ�ޤ��ǹ�ۤ����ܤη���˰��Ƚ����Ϥ�擄ˡ�Ƥ��̤������Ȥˤ��롣�ǥ�ϳ��ϤǹԤ��Ƥ������͡���2023/07/25�� ��� ���������ɤˤ���������������������ȥޥե�����ɸ��� ��ϰ������顢�ƴ�ν���������ܤγƾ�ģ���ɸ����ơָ����פ����Ƥ����ޥե�����ɸ����Ȥ������٤ϡ����ܤ�¤���פ��뤿����ƹ�̳�ʤξ�������ץ��������Ȥ��ä��ȹͤ��Ƥ��롣�ޥե�����ɸ�����1994ǯ�˻Ϥޤä��Τ���������ꥫ�����ܤ�ꥫ�����뤿��Ρ����Ƶ������פ���Ӷ����������˥����ƥ��֡סʵ������ץ��˥����ƥ��֡ˤ����֤��줿�Τ�2001ǯ�Τ��ȤǤ��롣���ε������ץ��˥����ƥ��֤�����ǯ�������ܤˤĤ��Ĥ�������˾������ǯ��������˾��Ǥ��롣�����¿���ˤ錄�ä����ܤ˵������¤������Τ�����������ǯ�ȸ����о��������ȥ֥å��������Τλ���Ǥ��롣��2023/07/21�� ����� ��ʹ�ˤĤ��ơ���ʹ�˺����ɬ�פʤ�Τϲ��ʤΤ��� ��ʹ�ˤ��ä��ߤ�������Ȥϲ���������������Ρ��ɥ�ޤζ����������������ˤȤäƺ����ɬ�פʤ�Τϲ������Ȥ����䤤��ֻդ���֤Ĥ���줿���Ȥ����ä������ܤ�ɬ�פ�����ͥ��ɬ�פ�����вȤ�ɬ�פ����ѵҤ�ɬ�פ�������ɬ�פ�������¡����Фˤ���ʤ��Ǥϱ�ब����Ω���ʤ����Ǥϲ��������������䤤�ϡ����γ�ư���ǥ�����˹ͤ�ľ���Ȥ���ɬ�פˤʤ롣��2023/07/21�� �ߤ롦��ࡦ���� ���ࡦ���ǥ����ġ�1917 ̿��������١����ԥ�åȤ˸�����ðۤ�����Dz� �����ԡʤۤܡ�1���åȤ�����Dz�פȤ������ȤǶ�ǯ���Dz賦�������Ƥ�����ࡦ���ǥ����ĤΡ�1917 ̿��������٤��������2019ǯ�����顢��������Ǥϡ����δ�����켡�����1914��1918�ˤ���100ǯ�Ȥ������ܤȤ������ȤǿʹԤ����Ȼפ��롣�ºݡ�2014ǯ����2018ǯ�ˤ�������켡������֤뵭���Ⲥ���Ǥ��Ф��нФƤ����ȵ������롣1���åȤȤ��������ä������ºݤˤ��ϲ���ǹ�̣�ˤʤä��ִ֤Ȥ�����ȯ�νִ֤ʤɤǡ������餯���åȤ�Ĥʤ����ΤǤϤʤ������Ȼ�Ͽ仡��������2023/07/17�� ��� ����ꥫ�ηʵ����ࡡ���10ǯ�֤Ǻ�����ݻ��ڡ������쥤���դ�ʤ� �Ƕᡢ�������뤬12000�ͤ������ǥ쥤���աʰ����ۡˤ���ײ���Ф��ơ����Ѥ��줿ϫƯ�Ԥ����Ϥǥ��ȥ饤�������Ƥ��뤳�Ȥ�˥塼�����Τ�ޤ�������������ȸ����С��ѥ������Ȥ��������ܤ��Ƥ����ΤǤ�������������ϫƯ�Ԥ�����Ʈ��Ƥ��ޤ����ʲ���4���ܤΥ��������ε����ǡ�����ɥ�ǤΥ��ȥ饤����Ҳ𤷤���ΤǤ���ϫƯ�Ԥ���being evil (��ƻ���Ǥ��뤳��)�ϥ��ȥ�ƥ����ǤϤʤ��פȤ����ץ饫���ɤ��ˤ��Ƥ��ޤ��������⡢��ϥե�Ρֲ������٥��ȡפ�Ʊ�����㥱�åȤ���Ƥ��ޤ������������ε����ˤ��ȡ��ƹ�Υ쥤���դ��Ȥ��礭�����֤äƤ���Τ��ƥ��Υ�������IT�ˤ�ʬ��ǡ���ǯ�����ä�4���ܸ��ߤ�29���ͤˤ�ڤ֤Ȥ����ǡ�����Ҳ𤷤Ƥ��ޤ�����2023/07/15�� ����� �ɤ���äƸ��ϼԤ��ݤ��餻�뤫������˽�������ޤ��ΤϿ͡��������� 2016ǯ3��31����Nuit Debout��Ω���夬����ˤȤ����ѥ��̱�ˤ�����ܤؤι��Ľ��ѥ궦�¹�ǻϤޤꡢ�Ƥޤ��������͡����������˽��ޤäƤ��͡��ʥơ��ޤ�Ƥ����Ϥ�ޤ��������α�ư�ϡ��������ʤ��ե��LFI�ˡפȤ����������Ʈ���濴���ޤ˷�¤��ޤ������Ȥ����������ܤΥޥ���ǥ����Ϥ��λ�̱��ư���ä�̵�뤷�Ƥ����ΤǤ�����ǥ����Υѥ�λٶɤοͤӤȤϡ����ۻҤ�ϥ�ɥХå��ξ���ˤĤ��Ƥϴ��٤��ɤ��Ƥ⡢������Ҳ����Τ���ơ��ޤˤ����Ѽ夤������ˡ����ϳ�̿���ݤ�Ƥ���Τǡ�����βڤ䤫�ʳ�̿��ǰ���μ�ŵ�μ��ϤǤ��Ƥ⿿�γ�̿Ū�ʱ�ư��ľ��Ǥ��ʤ��ΤǤ�����2023/07/14�� ���� ��̿���ݤ��ޥ����������Ρ���̿��ǰ���˷ٴ�13���ͤ�ư�����ơֹ�̱����� 7��14���ϥե�Ǥϳ�̿��ǰ���Ȥ������Ȥǡ���ǯ��Ϳ�ޤ��ɤ��Ǥ�������˺פ�깭���Ƥ���������������ǯ����ǯ�ˤʤ�����Τ�Τ������֤ˤʤäƤ���餷�����Ȥ����Τ⡢��ǯ�ˤʤäƤ���ǯ�����ٲ��פؤ��絬�ϥ��ȥ饤�������ꡢ����˷ٻ�����17�Фξ�ǯ��ͻ���������ؤ��ܤ��˽ư�⤢�ä��Ф��������������������ʤ��ե��(LFI)�ι��İ����롼�פΥ�����Υޥ���ɡ��ѥβ����İ��ϥĥ��å����ǡ��ޥ����������Τȥܥ�̼��꤬��̿��ǰ��������������˺��磱�����ͤηٴ��ȷ�ʼ��ư�����ơ֥ե��̱����פȤ��Ƥ��뤳�Ȥ˵�����褷�Ƥ��롣��2023/07/13�� ���� ��ץ���������Ȥ����������ؤζ��ܤ�����Τ�������ʩ��˲ȡ�ů�ؼԥԥ����롦�������������νŤ������䤤������ �ե����̾����˲ȡ�ů�ؼԤǡ����졼���塦�ɡ��ե�Ȥ������ҤΤ��붵�鵡�ؤǹֵ��Ƥ���ԥ����롦�������������Ȥ����ͤ����ޤ�����ʡ���Ȥδ����٤���ɤ������١إ��������ǥ⥯�饷���٤ʤɤ�������ޤ������οͤ�TV�ˤ�褯�б餷�Ƥ��ޤ������ޥ����������Τ������ˤĤ��ơ���̣����ȯ���Ƥ��ޤ����ޥ����������Τ�������������ϡ���ʬ��ȿ�Ф���͡���Ű��Ū�˷ٻ��Ϥ���������뤳�Ȥ���ħ�Ǥ������ٻ������ä�LBD�ȸƤФ�르���Ƥ�¿���Υǥ⻲�üԤ����ܤ������Ƥ��ޤ�����2023/07/12�� ����� ���ߤι��������������뤫������ǯ�λ������ǹԤ�줿NHK�ˤ��ͶƳ�ʰ��ܸ��������������ƻ�� ���ܤι��������Ǥ�������ǯ����˹Ԥ�줿������������̵���ǤϤʤ������Ȼ�ϻפäƤ��ޤ����Ȥ����Τϡ�ľ���˵��������ܸ��������������Ф��ơ��ޥ���ǥ����ϵ����춵������꤬����κ���ˤ��ä����Ȥ��ä��Ƥ��ޤ�������������Ǥʤ���NHK��������NHK���ڥ����ǡ����λ�����ʤ����ƼҲ�Υƥ�����˼�ʥơ��ޤ����ꤷ�������춵�������ˤϿ���ʤ��ä��ΤǤ������������������餫�ʰۤʤä��褦�ˡ������ϵ����춵�������ˤ���ޤ��������NHK�Ϲ�̱���ܤ¤���ȿ�餷���Τ��Ȼפ��ޤ�����2023/07/10�� ����� �֥��ѥ�ȥإ��ȤϹ�ˡ���ä��ס�������ˤο�Ƚ������� ���Σ����ƹ�Ȥ������� ���ե��ǽ줿�����å�������SNS�Dz�äƤ������Ȥ�ޤ��������Υ�å������Ȥϼ��Τ褦��ʸ���Ǥ����֥��ѥ�ȥإ��ȤϹ�ˡ���ä����ۥ��������ȤϹ�ˡ���ä����������Ϲ�ˡ���ä�����̱�ϻ��ۤϹ�ˡ���ä�����ˡ���Ȥ�����Τϡ����ϼԤΤ�ΤǤ��ꡢ�����Ȥϰۤʤ�פ�����͡��ʻ��������ɤळ�Ȥ��Ǥ���Ȼפ��ޤ�����2023/07/09�� ����� �֥��ѥ�ȥإ��ȤϹ�ˡ���ä��ס�������ˤο�Ƚ�������  �ե�Ǥϰ�̱�λ���Ǥ���17�ФΥʥإ�Ȥ���̾���μ�Ԥ����̰�ȿ�����μ�����ˤ����ä��ٻ����˼ͻ������Ȥ������郎����ޤ������ٻ��������μ�Ԥ�������ɬ�������ʤ��ä����Ȥ������ǹ��ޤꡢ����Ū���礭���ܤ��������������˽ư��������Կ���ͤȤ������֤Ȥʤ�ޤ����������ơ�����ʺ���˻��1��Υ�å�������SNS���ܤˤ��ޤ�������2023/07/07��

�ե�Ǥϰ�̱�λ���Ǥ���17�ФΥʥإ�Ȥ���̾���μ�Ԥ����̰�ȿ�����μ�����ˤ����ä��ٻ����˼ͻ������Ȥ������郎����ޤ������ٻ��������μ�Ԥ�������ɬ�������ʤ��ä����Ȥ������ǹ��ޤꡢ����Ū���礭���ܤ��������������˽ư��������Կ���ͤȤ������֤Ȥʤ�ޤ����������ơ�����ʺ���˻��1��Υ�å�������SNS���ܤˤ��ޤ�������2023/07/07��

����� �䤿���ϥʥ�ơ����˪���Ǥ��� �ѥȥꥹ���ޥ˥��ꥨ��ů�ؼԡ�Patrice Maniglier��  �ֲ������٥��ȡפ��͡��ˤȤäƿ��ν�����ʳ�̿Ū����ˤȸƤ֤��ͤ����ΤǤ��ä����ɤ�����ɾ���Ǥ���ΤϺ��Ǥ��롣���ˤ⤷�������ä��ΤǤ���С����ߵ����Ƥ���˽ư��2005ǯ��˽ư������������̱����������Ƥ���Ϥ������������Ȥ���ǥ����������������Υ���Ȥ����θ�������Ѥ�餺����˼Ҳ�ˤ��礭��Ĭή�Ȥ�̵��ǡ������ϥ���Ȣ�������٤����Ȥ��Ƥ⡣�⤷���Τ褦�˿͡������Ȥ��ä��ΤǤ���С����ΰ�Ϣ��ή�줫�鲿����������Ρ��������Ҳ�ζ��ꡢ�Ĥޤ꿿������Ūȯ�������ޤ��������ʤ���ϥե�������Ȥ�����Ĺ���֤�äƤ��ʤ��ä���ΤǤ��롣����ñ��̱�������뤳�Ȥ����������Ƥ���Τ�)����2023/07/01��

�ֲ������٥��ȡפ��͡��ˤȤäƿ��ν�����ʳ�̿Ū����ˤȸƤ֤��ͤ����ΤǤ��ä����ɤ�����ɾ���Ǥ���ΤϺ��Ǥ��롣���ˤ⤷�������ä��ΤǤ���С����ߵ����Ƥ���˽ư��2005ǯ��˽ư������������̱����������Ƥ���Ϥ������������Ȥ���ǥ����������������Υ���Ȥ����θ�������Ѥ�餺����˼Ҳ�ˤ��礭��Ĭή�Ȥ�̵��ǡ������ϥ���Ȣ�������٤����Ȥ��Ƥ⡣�⤷���Τ褦�˿͡������Ȥ��ä��ΤǤ���С����ΰ�Ϣ��ή�줫�鲿����������Ρ��������Ҳ�ζ��ꡢ�Ĥޤ꿿������Ūȯ�������ޤ��������ʤ���ϥե�������Ȥ�����Ĺ���֤�äƤ��ʤ��ä���ΤǤ��롣����ñ��̱�������뤳�Ȥ����������Ƥ���Τ�)����2023/07/01��

��� �ѥ�ٳ����Իԥʥ�ơ���Ƿٻ���17�Фξ�ǯ��ͻ�������ư�褬����������Ϥǹ��� �����������ʤ�ή�Ԥ��Ϥ2020ǯ5����ƹ�Υߥͥ��ݥꥹ�ǡ��ٻ��������ͤ�ϩ�����©�व���륷����ư���������ή�졢�ͼﺹ�̤Ȥ����礭�ʹ��Ĥ��Ȥ������������Υե���ǤȤ⸫������郎�����������˥ѥ�ٳ��Υʥ�ơ����ϩ��ǵ�����������ˡ����ȿ��17�ФΥɥ饤�С��������ޤ����Ȥ����Х�������ηٴ������ٻ����ֿ����̵�뤷�Ƽ֤�ȯ�ʤ���ƨ���褦�Ȥ�����ǯ��ͻ������Τ��ä�����2023/06/30�� ����� NHK�ȿ����Ѥ��������������ȥåץ�������ά�ξ� ��NHK�˥��㡼����ʤ��� �����ͥåȾ�ε������ɤ�Ǥ��ơ������������ʸ��NHK�ˤ�������ƻ�������������ɰ��ΰռ��������ȴ�ñ�˷���դ��Ƥ���������٤��ܤˤ��ޤ���������Ȥ����櫓�ǤϤʤ��Ȥ��Ƥ⡢ñ�㲽���줹���Ƥ���Ȼ�ˤϴ������ޤ��������ǻ�θ�Ω�Ƥ������פ��ޤ�����2023/06/30�� ��� ���ƻ�֥殺�ͥ���ʼ�������Ԥϥ��祤��������äȥ��饷��ջ�����Ĺ��«����ײ���ä�������2�ͤϻ����˻��Τ��Ʊ��줿�ץ������Ϥ�������� �ɥ��Ĥ�DW�ϥ������륹�ȥ�ȥ��㡼�ʥ�ʤɣ��ƻ椬���殺�ͥ���ʼ�������Ԥϥ��祤��������äȥ��ջ�����Ĺ��«����ײ���ä�������2�ͤϻ����˻��Τ��Ʊ��줿�Ȥ�����ƻ��ԤäƤ��ꡢ�������������ꤷ�Ƥ���������˥塼�衼�������ॺ������˥��������ɾʤξ���������ץꥴ�����ηײ������˻��Τ��Ƥ��������Ȥ���롣��2023/06/29�� ��� �殺�ͥ���ʼ�������Ԥ�ȿ��˴ؤ������ɷ��Υ��륲���������������������ᤵ��� �ץꥴ�������ظ�ˤ�����ܤ��줿���ɷ��Υ��륲�����������������Sergei Surovikin�˾����������ᤵ�줿�����Υ����饤�ʿ������κǹ���ᴱ�Ǥ��ꡢ�ץꥴ����º�ɤ��Ƥ������ͤǤ��ꡢ���륲�������祤��������äȤϰۤʤ�Ω��ˤ��ä������Υ������������ˤĤ��Ƥϡ���ĵ�����ϥץꥴ����ȿ���¹Ԥ������ˤ��ξ����Ĥ���Ǥ����ȸ��Ƥ��롣��2023/06/29�� ��� ���եꥫ�ˤ�����殺�ͥ���ʼ����γ�ư�������̲��Ǥ�NATO���ϤȤλ�Ʈ�� �殺�ͥ���ʼ����γ�����ƻ�Ƥ��ơ��褯�ФƤ���Τ��殺�ͥ륰�롼�פΥ��եꥫ�ˤ������ư�Ǥ����ȤϤ���������������ʼ���⤬���եꥫ�Ǥ��ä������Ƥ���Τ������Ƥ���ͤϤۤȤ�ɤ��ʤ��Ǥ��礦�����Ĥơ���ӥ��˥��륳�������Τ������ɸ����ơ������ե��纴������������������ե���©�Ҥ�����ޤ��²�������Ȥ��Ƥ��������˥����������⤬���ä����Ȥ�ե�Υ��㡼�ʥꥹ�Ȥ��إ��륳���������ե��٤Ȥ����ܤ˵����Ƥ��ޤ������������η����ϡ����ェ��塢�ե�ϥ�ɤdz�ư���Ϥ�ƹ��NATO���Ф��ơ�����Υ�������ư�깭���Ƥ������Ȥ����������ޤ�����2023/06/29�� ��� �ץꥴ�����ȿ���ٱ礷�����������ɾʤξ������� ������Ϣˮ���ɾʤξ�����������˥ץꥴ�����ȿ���ٱ礷�Ƥ�����ʪ��¸�ߤ���ΤǤϤʤ����Ȥ���������˥塼�衼�������ॺ�����������ץꥴ����º�ɤ��Ƥ������Υ����饤����������ش������ä�Sergei Surovikin�⤽�β�ǽ������ꤶ������Ƥ��ꡢ�����⡢������ǤϤʤ��褦�������ߤι�����ä��������ˤ��Ф�����ɷ��������Ǥε��䤬��äƤ����ǽ�������롣�����������Ȥ��ƹⴱ��������줿���ͤǤ��롣��2023/06/28�� ��� �������μ��������Τ�ï�ˡ����� �˥塼�衼�������ॺ�ǥ�������Novaya Gazeta�Ȥ�����ǥ����θ�����Andrei Kolesnikov���̣����������Yesterday��s Putin Is Gone�פ�Ƥ����Τǡ����ΰ�����Ҳ𤷤ޤ����ɥ��Ĥ�DW����Υ˥塼�衼�������ॺ�ʤɤ�ʬ�Ϥ�Ʊ�ͤˡ�����λ���ǡ��ס�����θ��Ϥξ����Ϥ�þ�ӤƤ��롢�夵��Ϫ�褷���Ȥ��Ƥ��ޤ������Τ����ǡ��ס����������Τ��ץꥴ���������ݤ�Ƥ���Ǥ�������ʪ�����ס����������Τ��ɥ١������ո�����ʸ������Ρˤؤ���Ƚ��ԤäƤ��Ƹ��ߡ���̳��ˤ��륢�쥯���������ʥȡ��ꥨ���������ʥ��̥���Ǥ��뤳�ȤǤ���2014ǯ�ˡֿ����ޡפ����ߤ�����ˤʤäƤ��ޤ�����2023/06/27�� ʸ�� �ե��������������������ġ��ڤ��ʤ뵢���١�1997������ϥץ�⡦�졼������ص���١�  20�����Σ��Ĥξ�ħ�Ȥ�����륢������ӥåĶ������ƽ꤫�顢��Ϣ���˲�������ƥ����ꥢ�ޤǵ��Ԥ�ι�벽�ؼԥץ�⡦�졼�����ε�Ͽʸ�ءص���٤�ˤ����Dz���ڤ��ʤ뵢���٤ϡ�1997ǯ�˥����ꥢ��̾���ե��������������������Ĥˤ�äƺ��줿�����ϥ�����ȥ������ǡ����αDz�Ǥϲ��ؼԤ�餸����δ㺹�������פ�����̤������Ȥ����Τ⡢��������ӥåĤ���ʤ���ʬ���������ԤǤ����Τ���¾�οͤӤȤϻ����Τ����Ȥ����䤤�ϡ����ʤ��餺����¸�Ԥ����ο��˻Ĥ��䤤�����Ǥ��ꡢ�졼�����ϥ�������ӥåĤǤ��θ���������Ȥ���ʬ����������ͳ�Ǥ���ȹͤ����褦�������Τ��ȤϤ��αDz�Ǥ�������Ƥ��롣��2023/06/27��

20�����Σ��Ĥξ�ħ�Ȥ�����륢������ӥåĶ������ƽ꤫�顢��Ϣ���˲�������ƥ����ꥢ�ޤǵ��Ԥ�ι�벽�ؼԥץ�⡦�졼�����ε�Ͽʸ�ءص���٤�ˤ����Dz���ڤ��ʤ뵢���٤ϡ�1997ǯ�˥����ꥢ��̾���ե��������������������Ĥˤ�äƺ��줿�����ϥ�����ȥ������ǡ����αDz�Ǥϲ��ؼԤ�餸����δ㺹�������פ�����̤������Ȥ����Τ⡢��������ӥåĤ���ʤ���ʬ���������ԤǤ����Τ���¾�οͤӤȤϻ����Τ����Ȥ����䤤�ϡ����ʤ��餺����¸�Ԥ����ο��˻Ĥ��䤤�����Ǥ��ꡢ�졼�����ϥ�������ӥåĤǤ��θ���������Ȥ���ʬ����������ͳ�Ǥ���ȹͤ����褦�������Τ��ȤϤ��αDz�Ǥ�������Ƥ��롣��2023/06/27��

��� NYT��ƻ����դ����������˥ס�����˽��Ϥ��ʤ��褦¦��������뤫��� �˥塼�衼�������ॺ�ϡ��ס�����θ��Ϥξ����Ϥ���ޤä��Ȥߤơ��Ⱥ�Ū������������ޤ����ǽ���ˤĤ��ƿ��줿��¦���ǯ3��Υ����������������˥ס�����˽��Ϥʤ��褦�˵����ǽ���Ǥ��롣�ʲ��βս�ϡ��⥹����ο�ʹ�Խ��Ԥ��ä�ʹ�������Υ������פϡ��ס�����Ϥ�Ϥ䡢����Ȥ����κ�Ȱ������ݾ㤹��ѥ���ʤ��ȸ��ڤ��Ĥ���줿�Τ��⤷��ʤ����Ȥ������ȤʤΤ�����2023/06/26�� ��� �ɥ��Ĥ�DW���⥹����ٶ�Ĺ���֤��η�ǥס�����θ��Ϥϼ�ޤä��� ��������Υ殺�ͥ���ʼ���Ĥ�ȿ��ȼ��Ǥ��ηаޤ������ǡ��ɥ��ĤΥƥ�ӥ����ͥ�DW�Υ⥹����ٶ�Ĺ�ϡ֤��η�ǥס�����θ��Ϥϼ�ޤä��פȸ������֥ס�����γθǤȤ������ϥԥ�ߥåɤϤ�Ϥ�θǤȤ�����Τˤϸ����ʤ��ʤä��פȸ�ä�����2023/06/25�� ��� NYT �ϥ殺�ͥ���ʼ�������ԥץꥴ����ȿ����������Ƥ��뤳�Ȥ������ɤ��Ĥ���Ǥ�������ƻ �˥塼�衼�������ॹ�ϡ���ĵ�ؤ��殺�ͥ�Υץꥴ�������������ɾʤ��Ф���ȿ����������Ƥ��뤳�Ȥ�������ˤĤ���Ǥ�������������ϥ������������Ǥ��뤬�ΤΥꥹ������Ȥ��ƽŻ뤵��Ƥ����Ȥ�������2023/06/25�� ��� ���������ܤ��ץꥴ�����ؤη������겼�����ץꥴ�����ϥ٥�롼���ء����֥ꥴ���������饤�����������ص����Ĥ��Ĥ��� ���������ܤ�ȿ��������ץꥴ�����ؤη�����ȿ����Ŭ�Ѥ����������Ω�����ץꥴ�����ϥ⥹���ﹶά�����������٥�롼���ؽй����������Ƥ��롣�˥塼�衼�������ॺ��Ʊ�ͤˡ����������̿��ϥ殺�ͥ����ԤΥץꥴ����������Ϣˮ���ɾʾ������ȥ����饤�������ᤰ�äƳμ������ä����Ȥ������Ƥ��롣��2023/06/25�� ��� �殺�ͥ���ʼ�����⥹����ޤǤ���100�����ޤ��̾塡�����ȡ����ٹ�餬��ͭ�����åȤ�ƨ˴�� �������ȥ�ƥ����ȤΥ������������������ޡ��Ȼ�ϡ��殺�ͥ��ȿ���̾��³�����⥹����ޤ�100�������������äƤ���ȥĥ����Ȥ������⥹����������Ȥ����ٹ뤿���ϻ�ͭ�Υ����åȵ���ƨ���Ƥ���Ȥ���롣��2023/06/25�� ��� �殺�ͥ���ʼ�����⥹����ޤ�450�������������ˤ����̾��桡�����饤�����ܸ���Υĥ��å������� ������Ȥ餬�ظ�ˤ��륯���ǥ������ ���������ܷ���̱�ַ�����ҤΥ殺�ͥ���ʼ���Ȥ�����ǡ��殺�ͥ���ʼ�����̾夷�ƥ⥹������ܻؤ��Ƥ������͡����ξ���ϥ����饤�����ܸ��䥢��ȥإ饷������ʸ����İ��ˤΥĥ��å������顣ȿ�ϥ⥹���狼��450������Lipetsk ���̲ᤷ�����͡� ��2023/06/25�� ��� wagner��ʼ���ȥ�����Ϣˮ������ä侭�������Ȥδ֤�����ش���ᤰ��μ� �˥塼�衼�������ॺ�ϡ���ʼ���롼�פΥ殺�ͥ�����ԥץꥴ�����ȡ�������Ϣˮ������ä侭�������Ȥδ֤˥����饤�ʤǤ������ᤰ��ͤ�������Ω��¸�ߤ��Ƥ�������ƻ�������饤�ʤ���Ʈ��³���Ƥ����殺�ͥ�Υ����פ����⤵�줿�Ȥ��ơ��ץꥴ����������Ϣˮ���ɷ���������ȸ��äƤ�����ͳ��������ʤΤ��⤷��ʤ�����2023/06/24�� ��� ����������ʼ���������������郎�Ϥޤ� ����������ʼ���롼��Wagner�����������ܤ�ȿ�դ��������饤�������˶ᤤ���������������郎�Ϥޤä�����2023/06/24�� ���졿���ư��� �Х��ǥ������Τ�����ʼ��Ķ���Ĺ���ּ�Ĺ�פϥ��Х� �Х��ǥ������Τ����ļ����3����ɱ�ͽ�������ȥ��ԡ����Ǹ��ˤ������Ȥ����ܤ������Ƥ�Ǥ��ޤ������������������Τ��ȤǤϤ��ꡢ���ܤ�����ˤ����Ƥ⡢����ˤϺ����ˤ����Ƥ��������������ʤ���Ǥ��뤳�Ȥ�˽Ϫ���Ƥ��ޤ��ޤ��������ܤˤȤä����ڤʤ��Ȥ����ܤ��ƹ��¸�ߤ�������Ū���������Ū������ޤä����ۤʤäƤ����ǧ�����뤳�Ȥǡ����������Ƥ�Ʊ����פ�����Ȥ������˹ͤ������Ȥ˸��꤬����ޤ������������٥�Dz��٤���Ŧ���ޤ��������ƹ��Ͷ�������������Ϥ�Ȥ��Ƥ��ƹ������ȴ���Ƥ��ޤ���ǽ���⤢�뤳�ȤǤ��������ʤä��������ܰ��Ǥ�����Τ�����臘�Τ����Ȥ����Ȥ�����ͤ��ʤ���������Ԥ��뤳�Ȥ��Բ�ǽ�Ǥ�����2023/06/23�� �ߤ롦��ࡦ���� ����ˡ����������ȽŪ����������������Ω�١�2020�� 2020ǯ���˸������줿��ƣ������ĤΡ�������Ω�٤ϡ����β��ˤ��������ܹ��ˡ�����˴ؤ�ä��͡��λפ��ȹ�ư����Ū����������˱Dz�Ǥ����Ȥ��äƤⷲ�����濴�ϥޥå������������ĺ���Ȥ���GHQ���������ܤδ֤ǥ��ߥ�˥���������Ԥ����αѹ����Ϻ�����������ä�����������˵����ФΣ��Ĥλ�����¿�����䤫��Ƥ��ޤ������αDz�Ǥ����ܿͤλפ���ȿ���ơ��ᄀ�ԤǤ���GHQ�����ܿͤ�����Ū�˺��������Ȥ���̾�ܤǡ����֤Ȥ��Ƥ������Τ���ˤ�äƤ����ƴ�ν�����ͤ��������ܤ��ꡢ�����դ����Ȥ���������������Ƥ��ޤ���GHQ�������դ������Ȥ����Τ϶��餯���֤Ȥ��Ƥ������ä��Ǥ��礦����������������ˤ��ޤ��ʤ�����ޤ�������ʤ��ä����ܤ������Ȥ����λפ��⤪���餯����ʤ�Τ��ä��Ǥ������ȡ��פ��ޤ�����2023/06/22�� ʸ�� �˥塼����������˱Dz���������ī�������ܡ٤ȡ����������ܡ� �������˥塼�������֤�����Dz褢�뤤����˱Dz褬�������ˤʤäƲ��Ƥ����ޤ�Ƥ��Ƥ��뤳�Ȥ�ޤ����������κ��ʤϡ��̾�ΰ�ͤμ���������dz�ƣ���������ɥ�ޥĥ륮���ǤϤʤ����˼¤˴�Ť��ȤȤ��ʣ���Ρ����뤤��¿�����о��ʪ�Ȼ�����ʻ¸�����Ĥģ��Ĥν���������Ƥ��������Ȥ����Τ��Ƚޤ������ɥ��ıDz�Ρإҥȥ顼�Ǵ���12���٤Ȥ��إ�������ġ٤��뤤���ƱDz�Ρ�β���礫��μ��٤ʤɤǤ����¤ϡ���������˳ز�Ǥ�ʸ�ؤ������Ǥ���˳ؤ��礭���Ѳ������Ƥ��ꡢ��ˤ�ʸ�ء����㡼�ʥꥺ���ʸ�ؤζ����ΰ��ʤ�¿��ʾ����Dz�ʤɤκ��ʤ��ե�ʤɤ�³���Ⱥ���ĤĤ���ޤ�����2023/06/21�� �ߤ롦��ࡦ���� 21�����Υ˥塼�������֤�����Dz��������ʣ���λ�������ˤؤ��䤤�� �����������äƥɥ��ĤΡإ�������ġ٤�إҥȥ顼�Ǵ���12���֡٤��뤤���ƹ�Ρ�β���礫��μ��٤ʤɡ����衦��Ʈ�����Ƥ��뤤�Ϥ������������Ƥ�¿���λ��������ޤ��ƥݥ�ե��˥å�����������Dz衢�⤷������˱Dz褬ʣ�������ޤ����������ϥϥꥦ�å�Ū�ʼ�������������褹��ޤǤγ�ƣ�����������פΣ��Ĥλ����ɤ�Dz�Ȥϰۤʤ�ͤǴӤ���Ƥ���褦�˴����ޤ��������ơ����Τ��Ȥ���˽��ҤΥơ��ޤȴط����Ƥ���褦�˻פ��ޤ�����2023/06/20�� �ߤ롦��ࡦ���� �Կ�ǻ�����ܷ����������ƱDz��β���礫��μ��١�2006��  β����ȸ�������ʿ������Ǥ�����Ϥ��Τ�줿��Ǥ��ꡢ����������Τ����������ɱҤ����ʤ�ȸ������ȤǷ����襤������ʤ���ⳤ����Φ�������礬��ʤ��ä������ζ̺ճи���Ʒ���ޤ�������ܷ��λ�Ʈ���������Τ��ƹ�ͤΥ����ȡ��������ȥ��åɴ��ĤǤ�������β���礫��μ��٤ϡ���Ƥ�����������٤�Ʊ��2006ǯ�˸������줿β������襤�����Ƥ��줾���¦���鸫�Ĥ������ʤǤ��������ܷ��Ĥ��β���礫��μ��٤������Ϥ뤫�˽��褬�ɤ��Ȼ��Ψľ�˴����ޤ�������2023/06/19��

β����ȸ�������ʿ������Ǥ�����Ϥ��Τ�줿��Ǥ��ꡢ����������Τ����������ɱҤ����ʤ�ȸ������ȤǷ����襤������ʤ���ⳤ����Φ�������礬��ʤ��ä������ζ̺ճи���Ʒ���ޤ�������ܷ��λ�Ʈ���������Τ��ƹ�ͤΥ����ȡ��������ȥ��åɴ��ĤǤ�������β���礫��μ��٤ϡ���Ƥ�����������٤�Ʊ��2006ǯ�˸������줿β������襤�����Ƥ��줾���¦���鸫�Ĥ������ʤǤ��������ܷ��Ĥ��β���礫��μ��٤������Ϥ뤫�˽��褬�ɤ��Ȼ��Ψľ�˴����ޤ�������2023/06/19��

�ߤ롦��ࡦ���� �������������������ܱDz�ؤϤ�ܤơ١ʥɥ�����ˤȡؿ�ʹ���ԡ١ʥɥ�ޡˡ� Ũ�ϲ��ʤΤ����� �������������������ܱDz�ؤϤ�ܤơ١ʥɥ�����ˤȡؿ�ʹ���ԡ١ʥɥ�ޡˤϡ����줾��ͦ���Τ�����ʤǡ����ΰյ���ɾ�����Ƥ��ޤ���������餬�����������Ȥ��Ф������ȤȻפäƤ��ޤ������Τ����ǡ��㴳�䤬�����������Ȥ�����פ��ޤ�����λ�Ŧ�̤�˽������Ƥ�Dz�δ����٤Ȥ��������Ϥ��夬��ȻפäƤ���ΤǤϤ���ޤ��������ѵҤȤ���Ψľ�˴������������ģ��Ĥ��ä��ΤǤ�������ϡ�������⤦�����ä��Ƥۤ����Ȼפä����Ǥ�������2023/06/17�� �ߤ롦��ࡦ���� �ʥ��Ⱥ���֤�ɥ��ıDz�إҥȥ顼�Ǵ���12���֡�(2004)�����֥�ҥȤ�ۤ����������  ��̾ͥ�Υ֥롼�Ρ�����Ĥ�1945ǯ4���5��ˤ����ƤΥҥȥ顼��餸���ɥ��ıDz�إҥȥ顼�Ǵ���12���֡�(2004)�ϡ���ǯ�����Ρإ�������ġ٤��¤�ǡ��ʥ�������ˤ����̤����䤦�Dz�Ǥ������إҥȥ顼�Ǵ���12���֡٤ϡ����ΰ������ڤ����ơ����Ф��Хĥ��å�����˽���Υѥ��ǥ������ܸ�ε���Ф����Ĥ����ơ������ΰ��ܼ���ؤ����ɤȤ��ƻȤ��Ƥ������Ȥ�Ф��Ƥ��ޤ����ޤ����줫�饽Ϣ���ַ��ˡ���������ƤȤ���Ϣ�緳����Ϥ��졢�����ɱҤ��Բ�ǽ�Ȥʤ�ĤĤ��뺢�Ǥ�������2023/06/13��

��̾ͥ�Υ֥롼�Ρ�����Ĥ�1945ǯ4���5��ˤ����ƤΥҥȥ顼��餸���ɥ��ıDz�إҥȥ顼�Ǵ���12���֡�(2004)�ϡ���ǯ�����Ρإ�������ġ٤��¤�ǡ��ʥ�������ˤ����̤����䤦�Dz�Ǥ������إҥȥ顼�Ǵ���12���֡٤ϡ����ΰ������ڤ����ơ����Ф��Хĥ��å�����˽���Υѥ��ǥ������ܸ�ε���Ф����Ĥ����ơ������ΰ��ܼ���ؤ����ɤȤ��ƻȤ��Ƥ������Ȥ�Ф��Ƥ��ޤ����ޤ����줫�饽Ϣ���ַ��ˡ���������ƤȤ���Ϣ�緳����Ϥ��졢�����ɱҤ��Բ�ǽ�Ȥʤ�ĤĤ��뺢�Ǥ�������2023/06/13��

�ߤ롦��ࡦ���� �ʥ��Ⱥ���֤�ɥ��ıDz�إ�������ġ�(2022)��  ��ǯ�������줿�إ�������ġ١�ˮ��ϡإҥȥ顼�Τ���εԻ���ġ١ˤ�ޤ��ʥ�������Ⱥ�Ĥ1�ܤǤ����Х���Ĥ�1942ǯ1��˥ɥ��Ĥdz����졢����������Ρغǽ����٤���Ȥ����ˤ�ƽ��פʲ�ĤǤ������αDz�ϤۤȤ�ɴݤ��Ȳ�Ĥ�Ƹ������餷���ʲ��Ͽ���ɤ�����Ȥ��ʤ��Τǡ��ӿ����ɤ����ٻܤ���Ƥ��뤫������Τꤨ�ʤ��ΤǤ����ˡ����ΰ�̣�Ǥ�Dz�Ȥ����ü�Ǥ����̾�αDz�Υɥ�ޥĥ륮���ȤϰۤʤäƤ��ơ������餯���¤ΤޤޤκƸ��ǤϤʤ��ʤ������ʤ��Ȥ��Բ�ǽ�Ǥ��礦���ˡ��Ʊ����羭�ǥʥ�NO���Υϥ��ɥ�Ҥ䡢���β�Ĥǽ�ô�����������ҥޥ���ˤ��ξ崱�䡢��̳�ʹⴱ����̳�ʹⴱ�����줾��������ϰ��ô�����Ƥ���ⴱ�����ʤɡ����줾��ιͤ�����Ω�������ʬ���ơ�����Ū�˥���դ���Ȥ�����Ǥ���Ȥ������ݤ�����ޤ�������2023/06/12��

��ǯ�������줿�إ�������ġ١�ˮ��ϡإҥȥ顼�Τ���εԻ���ġ١ˤ�ޤ��ʥ�������Ⱥ�Ĥ1�ܤǤ����Х���Ĥ�1942ǯ1��˥ɥ��Ĥdz����졢����������Ρغǽ����٤���Ȥ����ˤ�ƽ��פʲ�ĤǤ������αDz�ϤۤȤ�ɴݤ��Ȳ�Ĥ�Ƹ������餷���ʲ��Ͽ���ɤ�����Ȥ��ʤ��Τǡ��ӿ����ɤ����ٻܤ���Ƥ��뤫������Τꤨ�ʤ��ΤǤ����ˡ����ΰ�̣�Ǥ�Dz�Ȥ����ü�Ǥ����̾�αDz�Υɥ�ޥĥ륮���ȤϰۤʤäƤ��ơ������餯���¤ΤޤޤκƸ��ǤϤʤ��ʤ������ʤ��Ȥ��Բ�ǽ�Ǥ��礦���ˡ��Ʊ����羭�ǥʥ�NO���Υϥ��ɥ�Ҥ䡢���β�Ĥǽ�ô�����������ҥޥ���ˤ��ξ崱�䡢��̳�ʹⴱ����̳�ʹⴱ�����줾��������ϰ��ô�����Ƥ���ⴱ�����ʤɡ����줾��ιͤ�����Ω�������ʬ���ơ�����Ū�˥���դ���Ȥ�����Ǥ���Ȥ������ݤ�����ޤ�������2023/06/12��

�ߤ롦��ࡦ���� �ʥ��Ⱥ���֤�ɥ��ıDz�إ����ҥޥ���ɤ�����(2015),�ش�Τʤ��ҥȥ顼������(2014)  �Ƕᡢ���amazon��prime�ӥǥ��ǡ��ɥ��ıDz���ܤ����ޤ������������ʥ����˴�Ϣ�����Dz�Ǥ�������Ǥ�����ݤ�Ϳ����줿�Τϡ��إ����ҥޥ���ɤ�����(2015)�ȡش�Τʤ��ҥȥ顼������(2014)�Ǥ����������ϥɥ��Ĥ�����ľ���Ϣ���ˤ�äƹԤ�줿�ʥ����Ȥ�ۤ����˥塼���٥륯��Ƚ��1945��1946�ˤȤϰۤʤꡢ�ɥ��Ŀͤ�����ǥʥ����ȡʥ�������ӥåĶ������ƽ�δǼ�ʤɡˤ�ۤ���1963ǯ����1965ǯ�ˤ����ƤΥإå��ʥե�ե�Ȥ�����ˤǤˤ������Ƚ�����������¤˴�Ť��ɥ�ޤǤ����ɥ��Ŀͤϼ���������Ⱥ��ۤ����Ȥ������Ȥǡ�����������Ƚ��Ū�˹Ԥ����ʤ��ä����ܤȤ���ˤ��Ф�����Ǥ�μ����������Ū�˰ۤʤꡢ���ǧ���κ����ħ�����ΤǤ⤢��ޤ�����2023/06/11��

�Ƕᡢ���amazon��prime�ӥǥ��ǡ��ɥ��ıDz���ܤ����ޤ������������ʥ����˴�Ϣ�����Dz�Ǥ�������Ǥ�����ݤ�Ϳ����줿�Τϡ��إ����ҥޥ���ɤ�����(2015)�ȡش�Τʤ��ҥȥ顼������(2014)�Ǥ����������ϥɥ��Ĥ�����ľ���Ϣ���ˤ�äƹԤ�줿�ʥ����Ȥ�ۤ����˥塼���٥륯��Ƚ��1945��1946�ˤȤϰۤʤꡢ�ɥ��Ŀͤ�����ǥʥ����ȡʥ�������ӥåĶ������ƽ�δǼ�ʤɡˤ�ۤ���1963ǯ����1965ǯ�ˤ����ƤΥإå��ʥե�ե�Ȥ�����ˤǤˤ������Ƚ�����������¤˴�Ť��ɥ�ޤǤ����ɥ��Ŀͤϼ���������Ⱥ��ۤ����Ȥ������Ȥǡ�����������Ƚ��Ū�˹Ԥ����ʤ��ä����ܤȤ���ˤ��Ф�����Ǥ�μ����������Ū�˰ۤʤꡢ���ǧ���κ����ħ�����ΤǤ⤢��ޤ�����2023/06/11��

����� �ܤ�ʸ���ȥǡ�����ʸ�� 20�����ν���꤫�麣�����κǽ�Τܻۤ�Ⱦ�����˿����ʸ���Ϥ�������̤��礭���Ѳ���뤲�ޤ������ܤ�ʸ���⤽�Σ��ĤǤ��礦������ܤϼ���˥ǥ�������Ҥؤ��Ѥ��ĤĤ���ޤ����ޤ���Į�Υꥢ��ʽ�Ź���ɤ�ɤ���Ǥ��ĤĤ���ޤ�������ϡ�ñ���ܤξ���Τ�����������ܤ���ǥ�����Ȥ����ǡ����ν��Ѥ˰ܹԤ������Ȥ����������Ѳ��ʤΤǤ��礦������2023/05/06�� ����� 21�����ο�̱�ϼ������������Ȱ��ܼ���ˤ��ʥ���ʥꥺ���ʴ�ա�����10 ���ܿ������ۤ�2012ǯ������λ��ˡ����ܤ���᤹�פȤ���ɸ����硹Ū�˷Ǥ��ơ��ʥ���ʥꥹ�Ȥξ�ħ�ȸ������������Ȥ�¿���οͤε����ˤ��뤳�ȤǤ��礦�������������ܼ���ϴڹ�Υ���ȶ��Ĥ���ͧ�Ǥ��ꡢ���������λ��夫��Τ�Τ��ä������ܼ����Хå����åפ����ͥȥ������ò�α�ư�����ڱ�ư�깭���Ƥ�������˰��ܼ��꤬����ۤɤ�̩�ʤĤʤ����ڹ�Υ���ȶ��ĤȻ��äƤ������Ȥ�����Ū�ˤϥʥ���ʥꥺ���ɸ�֤���͡��ˤ��礭�ʾ���ä��Ϥ��������⤷�����Ǥʤ��ä��ʤ顢���λͤϺ�̵����˲�ʤ��ä��ȸ����Ƥ�������ʤ�����������2023/05/03�� ����� 21�����ο�̱�ϼ�������ܿ�̱�ϼ�������ϡֲ��ءס�ī�������ѡ�Ĺ��ȶ�����Σ�  ���ܼ���Ϥ��Ĥ�Ĺ�����ä��������νп������ȤǤ��뤳�Ȥ�ؤ�ˤ��Ƥ��ޤ���������Ҥ٤��褦��ī����̱�ϲ��Υ졼����ߤ����Τ�Ĺ���ͽпȼԤ������ä��ȸ��äƤ����ǤϤ���ޤ������ơ�ī��Ⱦ�翢̱�ϲ������Ѥο�̱�ϲ��λϤޤ�Ȥʤä���������ι��¾������뤵�줿��꤬���Ƕ�ϵ����춵��Ρ����ϡפȤ������դ����������β��ؤǤ��������ػԤ����⡦����ϰ������¦��������ƣ��ʸ��Φ������������¦����������ϡ��������ǹ��²�Ĥ�Ԥ��ޤ�����Ĺ���ͽпȤΰ�ƣ��ʸ�Ϻǽ�δڹ����Ƥǡ�ī�����������⳰�����Ω��Ȥ��Ƥΰ��ڤ�å����ä������ȤǤ�����2023/04/30��

���ܼ���Ϥ��Ĥ�Ĺ�����ä��������νп������ȤǤ��뤳�Ȥ�ؤ�ˤ��Ƥ��ޤ���������Ҥ٤��褦��ī����̱�ϲ��Υ졼����ߤ����Τ�Ĺ���ͽпȼԤ������ä��ȸ��äƤ����ǤϤ���ޤ������ơ�ī��Ⱦ�翢̱�ϲ������Ѥο�̱�ϲ��λϤޤ�Ȥʤä���������ι��¾������뤵�줿��꤬���Ƕ�ϵ����춵��Ρ����ϡפȤ������դ����������β��ؤǤ��������ػԤ����⡦����ϰ������¦��������ƣ��ʸ��Φ������������¦����������ϡ��������ǹ��²�Ĥ�Ԥ��ޤ�����Ĺ���ͽпȤΰ�ƣ��ʸ�Ϻǽ�δڹ����Ƥǡ�ī�����������⳰�����Ω��Ȥ��Ƥΰ��ڤ�å����ä������ȤǤ�����2023/04/30��

����� 21�����ο�̱�ϼ����ī��Ⱦ�翢̱�ϲ���Ĺ��ȶ�����Σ� ī��Ⱦ�翢̱�ϲ�����ˤ������ߤΡ֥���ȡ����ܿͤˤ�����ܿ�̱�ϲ��Υҥ�Ȥˤʤ�����˽ޤ����������ܿ�̱�ϲ������ܤ�Ĥ����Τϻ�β���ǤϾ�������ǡ�������ܳʲ������Τ����ܼ���Ǥ��������ܼ���λ���ˤʤäơ����Ǥ�����Ȥ����������Ԥ��ʤ��ʤ�ޤ�������ˡ���������顢�¼�Ū�˷�ˡ���ʤ������ȤʤäƤ�������ɼΨ���㲼�����¼�Ū�����ܹ�̱���黲�����������Ƥ����ޤ��������ܼ��꤬�ؤ�˻פäƤ����Τ�����δ߿���ǡ�������Ȥ�����̱�ϤΥȥåץ�٥�ι������Ǥ�������2023/04/28�� �ߤ롦��ࡦ���� 21�����ο�̱�ϼ��������21�����ν�Ƭ��������Ū����ԡס������Σ� ����ǯ���Ͻн�˼���Ҥ�����Ǥ��줿���ɥ����롦��������ɴ�Ф�ů�ؼԤ��������Τ��ȡ١�������߷��ľ�ˤϡ��Ҳ�ؼԥ���ΰ���Ȥ��ɤ����Ȥ��ͤޤä�����Ǥ��������������ʣ�����ˤĤ��Ƹ�ꡢ�ʤ��ʤ���ñ��̤��ͽ¬�Ϥ��Ƥ��ʤ���Ψľ�ˤĤŤäƤ��ޤ����ޤ����ʥ�����䥹������˥�����Ф���̵�Τ丫�̤��δŤ�����ͽ¬����ä����ʤηи��ˤĤ��Ƥ��äƤ��ޤ��������������Τ����ǡ�����ϸ���δ����ˤĤ��ơ���������ˤĤŤäƤ��ޤ����ֺǸ�ˡ�������Ϥ���������ǡ��IJ������������Ҽ��Ū�������٤��������졢�Ȥ�櫓���ο����μ�������ŻҴƻ������ˤ�ä��Ǥ�Ω�Ƥ�줿���Ȥϡ��������ν�Ƭ��������Ū����Ԥ������äƤ��뤳�Ȥ�ڸ����Ƥ��ޤ�����2023/04/27�� ����� 21�����ο�̱�ϼ������ī����̱�ϲ���Ʊ�����Ȥ����ܹ�̱�ˡ������Σ� ������ˤ�����礭����ư�������ĤĤ���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�����Ѳ��϶ˤ�Ƥ�ä��ꤷ�Ƥ���褦�˻פ���Ǥ��礦��������ִ֤˰쵤�����ؤ����ޤ졢�����ޤǤȤϴ����˰ۤʤ��ˤ������Ȥ������Ȥ��������ޤ����ø��ä������ο͡��Υ��롼�פ������ꡢ�Ĥ�����ܹ�̱�Ϥ��٤ƿ�̱�Ϥν�̱�Ȥ���ơ���褵��롦�������Υ�������ϡ����λ���˴���ŷ���˻פ��뤫�⤷��ޤ�����̱�ޤ��������Ƥ���۵��־����ˡ�����Ϥޤ��ˤ���Ǥ����ǽ�����⤤�ΤǤ�����2023/04/25�� ����� 21�����ο�̱�ϼ���������ܹ�̱�ξ�˷��פ���ֹ�ŷ��²�ס������Σ� ���ܤ������˿�̱�Ϥ��롢�Ȥ���������ܤ�ݤ��ȿ�̱�Ϥˤ��ơ����ܿͤ���ۤ���Ĥ��λ��ۼԤ����ܿͤ��Ȥ����顢�ɤ��ͤ�����褤�Τ������Τ褦�ʲ�������硢���ܿͤξ��Ω�ġֹ�ŷ��²�פȤ�����Τ����ꤷ�Ƥߤ����Ȼפ��ޤ������ܿͤ��������뤿���ŷ������פ�������Ƚ��ĤȤ���������Ǥ�����Ϻ��μ�̱�ޤ��濴�Ȥ���������⳦���ޥ���ǥ������������Ƥ����ø�Ū���ĤȤ����Τϡ����ι�ŷ��²�ߤ����ʤ�ΤǤϤʤ����Ȼפ��ޤ��������̱²Ū��ǰ�ǤϤ���ޤ���Ʊ���������ĤǤ������Ȥ��������Ω���䤹����˰�²�βȷϿޤ���Ϫ����褦�ʥ������Ϥ���ŵ���Ǥ��礦���ȤϤ������줫��˽��椷�Ƥ���ΤǤϤʤ������ܤγ��Ϥˤ��Τ褦�ʿ͡���¸�ߤ��������Ĥ�������Ƥ��ޤ�����2023/04/23�� �ߤ롦��ࡦ���� NHK�ý���1985�ˡ����Ƴ����Բĥʥ�����ȥå��ۥ�ࡡ������纴ȯ����š��� ���Ĥ�NHK��ͥ�줿�ɥ�������Ȥ��뤳�Ȥ��Τ�줿�����ɤǤ���������ο��¤��ڤ��������ȤΣ��Ĥ�1985ǯ���������줿NHK�ý������Ƴ����Բĥʥ�����ȥå��ۥ�ࡡ������纴ȯ����š��٤Ǥ�������Ͼ���̱�α�̿����륤��ƥꥸ���ν��פ���¾ڤ������Ǥ������ߤ�NHK����ƻ�ȤϷ���Ū�˰ۤʤ륨���ȥ����������ȤˤϤ���ΤǤ����������NHK����ˤϺ����Ǥ�ͥ�줿���Ȥ���ͤϤ���ΤǤ��礦�������ΤȤ��Ƥߤ�и��Ϥθ������ޤޤ˥���ƥꥸ���Ȥ�̵�����ƻ��³���Ƥ��ޤ�����2023/04/23�� �ߤ롦��ࡦ���� ���ڹ����ҡ����̹�����������������Ȥϲ����������ʤ���̩���ο��������  ���н�Ź�����ǯ���Ǥ��줿���ڹ����ҡ����̹�����������������Ȥϲ����������ʤ���̩���ο�������٤ϡ��������ǿ��Ĥ��ʹԤ��Ƥ�������ˡ�����ʲ���������ȿ����Ĥʤ���ơ��ޤǡ�11�ͤο͡����͡���Ω��Ǥ�����������������Ū�ʽ�Ǥ������������Ĺǯ����Ȥ�Ǥ����ְܽ��Ԥ�Ϣ�Ӥ�������ͥåȥ����Ʊ��ɽ��������ض��������ڹ����һ�ȳ���ͤ�ˡΧ�����Ĺ������Ȥ�Ǥ������̹����۸�Τ���Ʊ���ԼԤȤʤäƤ��ޤ�����ɮ�Ԥˤ�¾���Ѻ��塢���Ϲ�ɧ���ⶶŰ��������ҡ����ῥ����ƣ�����ҡ���¼ͧʹ�����ե����ޤ�����2023/04/22��

���н�Ź�����ǯ���Ǥ��줿���ڹ����ҡ����̹�����������������Ȥϲ����������ʤ���̩���ο�������٤ϡ��������ǿ��Ĥ��ʹԤ��Ƥ�������ˡ�����ʲ���������ȿ����Ĥʤ���ơ��ޤǡ�11�ͤο͡����͡���Ω��Ǥ�����������������Ū�ʽ�Ǥ������������Ĺǯ����Ȥ�Ǥ����ְܽ��Ԥ�Ϣ�Ӥ�������ͥåȥ����Ʊ��ɽ��������ض��������ڹ����һ�ȳ���ͤ�ˡΧ�����Ĺ������Ȥ�Ǥ������̹����۸�Τ���Ʊ���ԼԤȤʤäƤ��ޤ�����ɮ�Ԥˤ�¾���Ѻ��塢���Ϲ�ɧ���ⶶŰ��������ҡ����ῥ����ƣ�����ҡ���¼ͧʹ�����ե����ޤ�����2023/04/22��

����� 21�����ο�̱�ϼ����������̱�ϻ��ۤΤ����ŷ����������ˤ��餹��������4 ���Ǥ�1���ܤ���3���ܤޤǡ����ܼ��Τ���̱���������鿢̱�ϲ�����ĤĤ���ΤǤϤʤ������Ȥ��������Ƥ��ޤ��������ܤι��Ū�ϰ̤��㲼����̱�кѤο��ࡢ������͵�ؤ��оΤ˽�̱����餷�κ��粽��������ι�ƭ����ͳ�ǰ���ˤ������̱�θ����κ︺������ˡ���ˤ������̱�θ����κ︺���ʤɡ�����20ǯ;��Υȥ��ɤģ��ĽŤͤƤ����ȡ����ܿͤ��罰���ʤ�����餱�ȡפ�̱�Ͻ�̱�����褦�Ȥ��Ƥ���褦�˸����Ƥ��ޤ�������������ݿ��λ���������ˤĤʤ��ä��ʥ���ʥꥺ��Ȥϰ�����褷�Ƥ��ޤ����츫�����������ϥʥ���ʥꥹ�������Τ褦�˸����ޤ���������ҤΤ褦���������ڤϤܱۤʵפ˼���᤻�ʤ��ʤ�ޤ��������ƹ�ؤ��ɽ��������Ƥ��ޤ��������2�ͤ����ܿͤοͼ���̿��ߤ����Ȥ����Ǥ��ޤ���Ǥ���������ˡ����ܤι��Ϥ����ष�Ƥ⡢��Ǥ�������Ȥ��������Ȥ�Ϳ�ޤˤ���褦�ˤϸ����ޤ���2023/04/20�� ��/ȿ����/��ˡ 21�����ο�̱�ϼ����������������ζ�������������ܿͤα�̿�������Σ� 21�����ο�̱�ϼ���ϡ������̱�ϤȤ��뿷��̱�ϼ���ǤϤʤ����Ȥ��������3���ܤǤ�����̱�ޤ���ˡ���顢��̱�縢�����Ū����������������ͳ�Ȥ����Τϡ����줬�ֿ�̱�Ϥοʹ֡ʻ��ۤ�������ܿ͡ˤ��Ф��ơפ�����Ȥ����Τ����֡��狼��䤹���Ȼפ��ޤ�������Ū������ˡ����å��줿��硢ϫƯ���ˡ��ޤ�å�����ΤǤ����ޤ��ˡ������̱�Ϥˤ�����ͳ�������ˤ���Τǡ������ͤ��Ƥߤ�ȡ�¿���λ��ݤ����ڤ֤ΤǤϤʤ����Ȼפ��ޤ������ۼԤΥ��롼�פȡ�����ۼԤΥ��롼�פδ֤ǡ���������礭���ɤ��Ǥ���Ϥ��Ǥ������ߤ��塹���ܤ˸����ʤ����ɡפϷ��ߤ���Ƥ��ޤ�����2023/04/19�� ����� 21�����ο�̱�ϼ�����������̱�Ϥˤ��ƺ���Ϥ�äȲ�˼�å����������Σ� �����ܤ�Ϳ�������Ȥ����ܹ��̱�Ϥˤ��롩�Х���٤ߵ٤߸����פ��ݼ�οͤ��������뤫�⤷��ޤ������������20ǯ�δ֤ˤ��ι�ǡ������¾����ʽ���ǿʹԤ��Ƥ��븽�ݤ�ȡ�¿���Τ��Ȥ���β�����դ��Ƥ���ΤǤ����֥���ꥫ�ե������ȡפȤ�������̱�ե������ȡפȤ����ֹ�̱�ե������ȡפȤ��������������˱����ʥ���ʥꥹ�Ȥ������ȤϳȻ����ޤ��������������Υ���ࣱ�ǻ䤬�ޤ����褦�ˡ��ޤ��ˡּ���̱�ϲ��פ������Ǥ������ʤ������̱�ϲ����ä��뤿��ˡ��ʥ���ʥꥹ�Ȥ�������ɬ�פ�����ΤǤ�����2023/04/17�� ����� 21�����ο�̱�ϼ�����������̱�Ϥˤ����ԼԤ����å��������Σ� ����̱�Ϥȸ����С�1960ǯ��Υ��եꥫ�������Ω�ˤۤ��ϵ夫��ʤ��ʤä��������ϥ���̤Ȥ��ơ��Ȼפ��Ƥ��������¤�21�����ο���̱�ϼ����������Ÿ�����Ƥ��롣���ʤ����¾��˹�������Τ����ΤǼ����̱�Ϥˤ��ơ�����̱��찮��ξ��ԤȤ��Ӥ��������ԼԤ�ʬ�����ԼԤ�����ˤ��롢�Ȥ������Ū�����������ƥ������2023/04/16�� �ߤ롦��ࡦ���� ������ʿ���إ���١��롦����ɥ��Ʈ����ݡ������ξ������١ʿ����ҡ�  ������ʿ���إ���١��롦����ɥ��Ʈ����ݡ������ξ������١ʿ����ҡˤϺ�����ǥ�����ᤰ�äƵ����������Ƥ������ܤ��ɤޤ�Ƥۤ����������ʴ������ܽ�ϥե�Υ��㡼�ʥꥹ�ȡ�����١��롦����ɥ��1884��1932�ˤ������Ǥ��롣���ܤǤϤ��ޤ��Τ��Ƥ��ʤ�̾���������ե����ǤϤ褯�Τ�줿���㡼�ʥꥹ�Ȥǡ��֥���١��롦����ɥ�ޡפȸ����С�����ǯ�˺Ǥ�ͥ�줿�����ݥ륿�����������Ԥ�Ϳ��������ε��Ū�ʾޤ��Ȥ��������㡼�ʥꥺ���ǤΥ�����ޤȤ����ե����ǤΥԥ塼��åĥ��ޤȤ���ɾ���ޤǤ���褦������2023/04/12��

������ʿ���إ���١��롦����ɥ��Ʈ����ݡ������ξ������١ʿ����ҡˤϺ�����ǥ�����ᤰ�äƵ����������Ƥ������ܤ��ɤޤ�Ƥۤ����������ʴ������ܽ�ϥե�Υ��㡼�ʥꥹ�ȡ�����١��롦����ɥ��1884��1932�ˤ������Ǥ��롣���ܤǤϤ��ޤ��Τ��Ƥ��ʤ�̾���������ե����ǤϤ褯�Τ�줿���㡼�ʥꥹ�Ȥǡ��֥���١��롦����ɥ�ޡפȸ����С�����ǯ�˺Ǥ�ͥ�줿�����ݥ륿�����������Ԥ�Ϳ��������ε��Ū�ʾޤ��Ȥ��������㡼�ʥꥺ���ǤΥ�����ޤȤ����ե����ǤΥԥ塼��åĥ��ޤȤ���ɾ���ޤǤ���褦������2023/04/12��

�ߤ롦��ࡦ���� �������ʴ�衡������ʿ���إ���١��롦����ɥ��Ʈ����ݡ������ξ������٤��ɤߤʤ���  ���߿ʹԷ����ɽ���Ǥ��Τǡ��ɸ�˲���ƽ�ɾ��Ƥߤ����ȻפäƤ��ޤ�����������ʿ���إ���١��롦����ɥ��Ʈ����ݡ������ξ������١ʿ����ҡˤϺ�����ǥ����Τ�������ᤰ�äƵ����������Ƥ��뤳�ι���ɤޤ�Ƥۤ����������ʴ����Ȼפ��ޤ������ܽ�ϥ���١��롦����ɥ�������Ǥ��������ܤǤϤۤȤ���Τ��Ƥ��ʤ�̾�����⤷��ޤ����������ե����ǤϤ褯�Τ�줿���㡼�ʥꥹ�Ȥ�̾���Ǥ����ȤϤ������Ѥ������ʤ��顢�伫�Ȥ��ܽ���˼��ޤ�̵�ΤǤ�������2023/04/05��

���߿ʹԷ����ɽ���Ǥ��Τǡ��ɸ�˲���ƽ�ɾ��Ƥߤ����ȻפäƤ��ޤ�����������ʿ���إ���١��롦����ɥ��Ʈ����ݡ������ξ������١ʿ����ҡˤϺ�����ǥ����Τ�������ᤰ�äƵ����������Ƥ��뤳�ι���ɤޤ�Ƥۤ����������ʴ����Ȼפ��ޤ������ܽ�ϥ���١��롦����ɥ�������Ǥ��������ܤǤϤۤȤ���Τ��Ƥ��ʤ�̾�����⤷��ޤ����������ե����ǤϤ褯�Τ�줿���㡼�ʥꥹ�Ȥ�̾���Ǥ����ȤϤ������Ѥ������ʤ��顢�伫�Ȥ��ܽ���˼��ޤ�̵�ΤǤ�������2023/04/05��

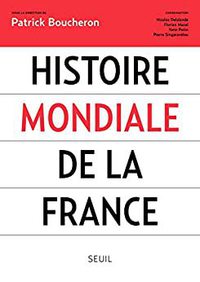

��� ��Ƚ�Τ���˥˥塼�衼�����ꤷ���ȥ����������Τ�Ǥ��Ф�˾���� �ȥ����������Τϥ˥塼�衼���������濳�˵��ʤ��졢��������4�����˥塼�衼�����κ�Ƚ��Ǻ��ǧ�ݤ�Ԥ�����ˡ��ƻ��֤�4��3���˥塼�衼���Υ饬���ǥ��������˼�ʬ�Υ����åȵ������夷�ޤ�������������ΤˤϤ狼��ޤ����ݥ�ν�ͥ�Ȥ����Ѵط���ʧ�ä����ߤ�����ʧ����ᤰ�����꤬����Ǥ���ʤɡ���ǥ����Ǥ����䤫��Ƥ��ޤ���������Ū�ʤ��Ȥϳ����ˤϤ褯�狼��ޤ����ʤ��줿�����ʣ���ˤ錄�äƤ������ͤǡ�30�˵ڤ֤Ȥ�����ƻ�⤢��ޤ�������������ε��ʤϡ����������γ�ɼ��̤������2021ǯ1��6�����ƵIJ����Ȥϴط����ʤ����ͤǤ�����2023/04/04�� ���� �ե��̱����Ʈ�褬����ȡ��̤ε��������ײ�ؤ�ȿ�Ф� ���ظ�ˤϵ�����ư���Ƥγ��ˤ����̱�δ���������ʪ��ȡ� ��ǯ�����ٲ�����������ɤ���ɤ줿�ե�ǡ�������̱����Ʈ��Ȥ������ܤ��줿�Τ��ե�������Υ���ȡ��̤ε�����������߷ײ��������ä����¤ϡ���ϥǥ���ȷٻ��⤬�ФΤ̤����Ū���ı����Ӥ���ֵ���������Ǥ�Ƥ��������ͤˤʤäƤ����ͻҤ�ư���̿���SNS�ʤɤǸ��������������ǽ�ϲ��������Ƥ��뤫�狼��ʤ��ޤޤ��ä�����2023/04/02�� ����� �������Ƥۤ����ѥȥ�å����֥�������ԡ�Histoire Mondiale de la France ( ��������Υե��)��  �䤬�Ƕᡢ�������Ƥۤ����ʡ��ȻפäƤ����ܤ��ե����˳ؼԥѥȥ�å����֥�������Խ�������Histoire Mondiale de la France ( ��������Υե��)�٤Ǥ�������ϸ����750�Ǥ�ۤ��������ǡ��ե����˳ؼԤ�129�ͤˤ�붦���ʤΤǡ������Ȥʤ�����Ѥʺ�Ȥˤʤ뤳�Ȥϳμ¤Ǥ��礦�������������β��ͤΤ����ܤ��Ȼפ��ޤ��������褤�Τ����ȸ����С��ܽ�Υ��ץȤ��ع�̱����ˡ٤�ȿ�ФˤʤäƤ��뤳�ȤǤ�����2023/04/02��

�䤬�Ƕᡢ�������Ƥۤ����ʡ��ȻפäƤ����ܤ��ե����˳ؼԥѥȥ�å����֥�������Խ�������Histoire Mondiale de la France ( ��������Υե��)�٤Ǥ�������ϸ����750�Ǥ�ۤ��������ǡ��ե����˳ؼԤ�129�ͤˤ�붦���ʤΤǡ������Ȥʤ�����Ѥʺ�Ȥˤʤ뤳�Ȥϳμ¤Ǥ��礦�������������β��ͤΤ����ܤ��Ȼפ��ޤ��������褤�Τ����ȸ����С��ܽ�Υ��ץȤ��ع�̱����ˡ٤�ȿ�ФˤʤäƤ��뤳�ȤǤ�����2023/04/02��

���� �ݿ�����̱����ͭ�֤β�סʽ������ɡˤβ����ơ�����˵İ�Ǥ����6����Ȥ�̵�¤˱�Ĺ��ǽ����������դ����Ȥˤʤ�Τ��ɤ����� �ݿ�����̱����ͭ�֤β�סʽ������ɡˤ���Ƥ��Ƥ�������Ƥ��̱̱���ޤΥ����֥����ȤǸ��ޤ�����6����־�¡פεİ�Ǥ���α�Ĺ�Ͼ�¤Ȥ�̾�Ф���ǡ�6����Ȥ˺��١�Ǥ���α�Ĺ�뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���Ǥ����Ĺ�Ϻҳ���ƥ��������ɤʤɤξ�����դ�ȯ�Ĥ�����ơ����ʵİ���3ʬ��2�ʾ�Ƿ����ǽ�Ȥʤ�ޤ����������äơ�Ⱦǯ���Ȥ�Ʊ�����Ȥ��֤��ʤ顢����ϱʱ�ˤʤ���ˤʤ��ǽ�������ꡢ�İ��������İ��ˤʤ뤳�Ȥ�������ϲ�ǽ�ʤΤǤ�����2023/03/30�� ���ڡ���ǥ��� �ޥ����������Τ����ꥤ�ˡ֤���ϱ��פ����ϫ�Ȼ�̳��Ĺ������ �ޥ����������Τ�ǯ�����ٲ����Ƥ��겡���˹�̱���ܤä��̤�˷���Ф��Ƥ�����������ˡ��ޥ����������Τθ��������ꥤ�ӥ塼��3��22���˥ե�Υƥ��TF1�������������Ȥ�ޤ����������ͻҤ����ܼ���˥ڥ�ڥ�������������ä�����NHK�Ȥ��ä�����ä����Ȥ��Ŧ���ޤ�������������ϫ��CFDT�λ�̳��Ĺ���֤���ϱ��פȹ��Ĥ��Ƥ��ޤ����ʲ��������줬��줿�饸���ե�ε����Ǥ��������ȡ��ե�Υƥ�Ӥ�������ƻ�Ȥʤäư��ܥ����ͥ벽���Ƥ���Ȥ��Ƥ⡢�饸���Ϥޤ������ʰ��ݤǤ�����2023/03/25�� ���ڡ���ǥ��� ���ܼ�����ä��������������ä�����NHK�Ȥ��ä����TF1�ʥե�ˡ��ޥ����������Τ������������Ȥ����ä� �ե�����ܤΰ��ܲ����ʤ�Ǥ���Ȱ����ޤ�����������ȤʤäƤ���ǯ�����ٲ���ˡ�Τ��겡��ˡ�����θ塢̱�����ܤ꤬����˹�ޤäƤ����桢�ޥ����������Τ��ƥ�ӡ�TF1�ˤΥ��ӥ塼�Ǹ��45ʬ�����Ȥ�����ޤ�������2023/03/23�� ��� �ѥ���롡49��3��Ȥ������ʤ��Ф����ܤ���ɤ��Į ǯ�����ٲ����ơ����������Ǥä��ѥ�������Ȥ������ư�褬YouTube�˾夬�äƤ��ޤ���CLPRESS / Agence de presse��ư��Ǥ���ư�����줿�ٻ��ˤ�äƺ����Ƥ��Ѥ����Ƥ���褦�Ǥ����������Ԥ�³�Ф����������Ƥϡ�����ư���¤�ϻȤ��Ƥ��ʤ��褦�Ǥ�����2023/03/22�� ��� NYT�Ǥ���ƻ���줿�ѥ�Υ��ߤλ������߲��ϫƯ�Ԥ�����ǯ�����ٲ����Ƥ�ȿ�Ф��ƥ��ȥ饤�� �������ե��ǯ�����ٲ���ˡ�Ƥ�ܥ�̼��꤬��ˡ49��3��Ȥ��������Ǥκη�ʤ���ˡ�����������Ȥ�ޤ����������ξ������˥˥塼�衼�������ॺ�ϥѥ�Υ��ߤλ�����夲�Ƥ��ޤ�����(Garbage Mounts in Odorous Last Stand Against France��s Pension Change) ����ϥ��߲��ϫƯ�Ԥ�������ǯ�����ǯ���2ǯ�����夲��64�Фޤ�ϫƯ����������Ƥ��й����ƹԤäƤ������ȥ饤���Ǥ������ѥ��������ʤ���¾���ԻԤǤ���Ƥ˹Ԥ��Ƥ��ޤ������֤��ԥѥ�⥴�ߤ��ޤ��̤�˹⤯�Ѥ߾夬��ͭ�͡���2023/03/22�� ����� 58�Ф���ر��˿ʳء��֤���ǯ��̵�����ʤ��ǡפȸ����Ĥ� ���58�ФȤ�������ǯ�ν�Ϸ�οʹ֤Ǥ��������νա���ر��˿ʳؤ���ͽ��Ǥ����кѤ������夬��λ�����Τ��ä��顢����ͪ����Ŭ�Ƕ��ܤ���Ȥꤿ�äפ�ʥ�������ä��Ȼפ��ޤ�������ξ���̤���ǯ�����ۤ����4�������٤ʤΤǡ��ȤƤ����̤�ǯ����̤��ȤϤʤ����ʤ��������ޤ����Ǥ����顢���ܤ�롢�Ȥ������Ȥ����ڤǤ��礦��������ڼ¤ʤ��Ȥϡ��ؤ�����Ȥ�Ż��˳褫���Ƥ������Ȥ������Ȥ����Ԥ����ΤǤ�����2023/03/21�� ��� �ե����դؤ��Կ�Ǥư�ĤϤ鷺��9ɼ�ꤺ�ݷ褵��롡����Ū���罰��ȿ�Ф������ڤ�ǯ�����ٲ����Ƥ�ˡ���� �ե�β���577�ͤεİ���¿����ǡ���Ⱦ���ޤ�9ɼ�ꤺ����դؤ��Կ�Ǥư�Ĥ��ݷ褵�졢ǯ�����ٲ��װƤ�ˡ��������뤳�Ȥˤʤä���������������ܥ�̼��꤬��ˡ49��3���Ȥ��������Ǥε����Ⱥη���Ǥ��ڤ��ä�ȿ̱�������ʤ��ä������η�̡�¿���ο͡����ܤ��ɽ�����Ƥ��롣��2023/03/21�� ��/ȿ����/��ˡ �˽���ʿ�����˳������������������к����¤μ��Ȥ����������ˤ����  ���ο͡��δ�ˤ⸽�ߤ����ܤ�����θ��������Ǥǡ������ȤȤ���Ω���䤹�뿿��ư���˷礱���������٤����������뤳�ȤϤ��ä���ȸ����Ƥ����Ȼפ��ޤ�������Ϲ��ͻ��夵�ʤ��顢���ļ��������顢�����ȤȤ��ƥǥӥ塼����˺ݤ��ƲȷϿޤ�ͥåȤǼ������߲Ȥθ�ѼԤޤǡ�����쥸����ʵ������ˤ�¸�ߤ����Τ˸����Ƥ��ޤ����ե��̿�ˤ�����������Ȥϡ�������²�ȥ��ȥ�å�����������Ԥ��ø�����Ȥ��ơ�����¾��ʿ̱���������뺹�̼Ҳ�Ǥ��������ܤϺ��⡢�¼�Ū�����ܤ����ˤ���������ȤȤ������פʿ��Ȥ������Ƿ������礬¾����ʹ���⤺�äȹ⤤�Ȥ���Ƥ��ޤ����ä˼�̱�ޤǤ����������Ȥ�3��ʾ�˾��Ȥ���ޤ�����2023/03/19��

���ο͡��δ�ˤ⸽�ߤ����ܤ�����θ��������Ǥǡ������ȤȤ���Ω���䤹�뿿��ư���˷礱���������٤����������뤳�ȤϤ��ä���ȸ����Ƥ����Ȼפ��ޤ�������Ϲ��ͻ��夵�ʤ��顢���ļ��������顢�����ȤȤ��ƥǥӥ塼����˺ݤ��ƲȷϿޤ�ͥåȤǼ������߲Ȥθ�ѼԤޤǡ�����쥸����ʵ������ˤ�¸�ߤ����Τ˸����Ƥ��ޤ����ե��̿�ˤ�����������Ȥϡ�������²�ȥ��ȥ�å�����������Ԥ��ø�����Ȥ��ơ�����¾��ʿ̱���������뺹�̼Ҳ�Ǥ��������ܤϺ��⡢�¼�Ū�����ܤ����ˤ���������ȤȤ������פʿ��Ȥ������Ƿ������礬¾����ʹ���⤺�äȹ⤤�Ȥ���Ƥ��ޤ����ä˼�̱�ޤǤ����������Ȥ�3��ʾ�˾��Ȥ���ޤ�����2023/03/19��

���� �ե�Υܥ�̼��꤬ǯ�����ٲ����ƤǤ�49��Ȥ�����̱��Ū���ʤ����ȹ��� ����������������ե�����ܡ� �Ĥ��˥ܥ�̼��꤬����ޤǤ�Ϣ³����³���Ƥ�����ˡ49��3���Ȥ��������εķ�����Ф���ǯ�����ٲ���ˡ�Ƥ겡��������ʤ��ǤäƽФ���ǯ�����ǯ���2ǯ�����夲��ȸ��������Ǥʤ����˽����̤�����ʤ��͡������꤬���뤿�ᡢ1����衢100���͵��Ϥ��絬��ȿ�Хǥ�䥹�ȥ饤���������֤���Ƥ���������ϥܥ�̼����49��3����٤�Ȥä��顢��������Ѥޤ��ʤ����Ȥ������ұ�ư���ä��Τ������ޥ����������Τȥܥ�̼���϶������褿�����رĤϹ��ǡ��顦�ޥ륻����������Τ�������ΰջ֤��Ƥ��ꡢ24���ְ������դ��Ф����Կ�Ǥư�Ĥ��Ф���ơ��η褵��롣�Կ�Ǥ�Ƥ����Ƥ���ղˤʤꡢˡ�Ƥ�ή��롣���������Կ�Ǥ�Ƥ��ݷ褵����ˡ�Ƥ��̤äƤ��ޤ��Τ�����2023/03/17�� ���� ������Ƚ���ؤ��Υ��롼�פ�ҤäѤ���� Les Goguettes �������ޥ����������Τ����ˤ��ǯ�����ٲ��פ�ȿ�Ф��Ƥ���Attac��Les Rosies�����ˤ���ؤ���Ʈ��Ҳ𤷤ޤ������������ϥץ��ե��å���ʥ�Ū�˺��ҤäѤ�����ˤʤäƤ���ե������Ū���ؤ��ΤΥѥե����ޥ��ĤҲ𤷤ޤ��������åȤȤ���4���Ȥ��˽��Ǥ����ʲ��ϡ��֥ޥ�����ϲ���ļ����������פȤ������ɥ��Ǥ������ܲȤȥޥ����������Τ���֤����λפ���ΤäƤ��ޤ�����2023/03/16�� ���� �ե��ǯ�����ٲ���ȿ�Фκ�������Attac�ν����������ؤ��Τȥ�������夲��̱100����ñ�̤�ư���ε����ޤȤʤ� �ե�Ǥ�ǯ����������ꥶ�٥åȡ��ܥ�̼��꤬ǯ�����ٲ��װƤ�ȯɽ���ư��衢ȿ�ФΥǥ�䥹�ȥ饤�����Ƥ�����夬����ޤ�����1��ˤϹ��������̳��ȯɽ�ο����Ǥ���ʩ��100����Ķ����ư�����֤������ޤ����������ơ�3��7���˻�äƤϼ�ż�ȯɽ��300����Ķ��ư�����Ƥ��ꡢCGT��ATTAC�ʤɤμ�����Τ��ѰƤ��ɤ������ܵ��٤��Ƥ��ޤ�������2023/03/15�� ���ڡ���ǥ��� �¤ϥե�Ǥ������Τȡ���ͧ�ɤΥ�ǥ������������������ꡡ�������� / �ָ��ȸƤФ��͡���  �Ƕᡢ���ļ��꤬��ǥ�������������ë����Υե������Ź�˽����ͼ�����Ԥä����Ȥ����Ƥ��ޤ����äˡ��������������꤬�����ä�����Ƥ��뤽�ο��ä�����ν�����ǡ���ǥ��������Ԥ֤꤬���ꤢ����⤭Ħ��ˤʤ�ޤ��������ܻ������Υ쥬�����Ǥ����ǥ��������ȼ���Ȥ�ͼ��������ܤǤ������ꤨ�ʤ������ƤǤϤ���ʶʤ��ȤϤ��ꤨ�ʤ����Ȥ�������褯��������ΤǤ������¤�Ʊ�ͤλ��֤ϥե��ǥ����Ǥ�ʹԤ��Ƥ��ޤ�����2023/03/15��

�Ƕᡢ���ļ��꤬��ǥ�������������ë����Υե������Ź�˽����ͼ�����Ԥä����Ȥ����Ƥ��ޤ����äˡ��������������꤬�����ä�����Ƥ��뤽�ο��ä�����ν�����ǡ���ǥ��������Ԥ֤꤬���ꤢ����⤭Ħ��ˤʤ�ޤ��������ܻ������Υ쥬�����Ǥ����ǥ��������ȼ���Ȥ�ͼ��������ܤǤ������ꤨ�ʤ������ƤǤϤ���ʶʤ��ȤϤ��ꤨ�ʤ����Ȥ�������褯��������ΤǤ������¤�Ʊ�ͤλ��֤ϥե��ǥ����Ǥ�ʹԤ��Ƥ��ޤ�����2023/03/15��