・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・アジア

・農と食

・人権/反差別/司法

・国際

・イスラエル/パレスチナ

・入管

・地域

・文化

・欧州

・市民活動

・検証・メディア

・核・原子力

・環境

・難民

・中東

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2025年04月01日

・2025年03月31日

・2025年03月30日

・2025年03月29日

・2025年03月28日

・2025年03月27日

・2025年03月26日

・2025年03月23日

・2025年03月22日

・2025年03月21日

|

|

2006年03月24日14時50分掲載

無料記事

印刷用

【IPSコラム】水は権利かそれとも商品か レオナルド・ボフ

現代世界において、水ほど重要な問題はない。地球上の生命の生存がそれにかかっている。水は戦争の原因にも、人々の間の連帯と協力のもとにもなりえる。水はあふれているが、同時に極めて不足している。(IPSコラムニスト・サービス=ベリタ通信)

地球上の水の97%は塩水で、3%だけが淡水である。この少ない部分のうち、0.7%だけが人間が利用できるものである。この水は年間約4万3000立方キロメートルが再生されていると推定されており、全消費量は6000立方キロメートルである。

これらの数字を見ると、たくさんの水があるように見えるが、分配はかなり不均等であり、不公正でさえある。60%は9ヶ国に集中しており、80ヶ国は供給が非常に不足している。10億未満の人々が利用可能な水の86%を消費し、14億人の人たちには、水が不足している。一方、20億人の人々にとっては、水処理が不十分なことが病気の86%の原因になっている。2032年までに、約50億人の人々が水危機の影響を受けると推定されている。問題は水の不足にあるのではなく、人間やその他の生物が必要としている水の管理と分配にある。

確かなことは、水が値段の高い物になったということである。世界はあらゆるものを商品に変える市場経済の中にあり、世界的に水の民営化競争が起きている。競っているものの中には、フランスのビベンディ、スエズ・リヨネーズ、ドイツのRWE、英国のテームズ・ウォーター、米国のベクテルなどがある。膨張している水市場は数千億ドルの規模なっている。

国際通貨基金(IMF)と世界銀行は2000年以来、40ヶ国に対して水と関連サービスを民営化するという条件で借り入れの調達、新規融資に同意している。現在の主要な議論は次のような言葉で示される。水は生命の源泉なのか、あるいは利潤の源泉なのか。

水は経済的商品ではないと証明することから始めよう。水は生命と密接に関係しているので、生命の一部、ほとんど神聖なものであると見なされるべきである。生命は市場で取引される商品に変えられるものではない。

水の価値を理解するために、功利主義者の暴虐、つまりすべての社会に押し付けられた分析的思考を捨てなければならない。この議論によれば、水は取引でき、買ったり売ったりできる資源である。そうではなく、水は自然物と見なされるべきで、38億年前、この地球に生命が生まれた源泉と見なされるべきである。

生命の源泉と資源というふたつの水の要素は、相互に相容れないものではなく、互いに正しくバランスがとれていなければならない。基本的に水は生存権の一部であり、確保、保存、処理、分配という複雑な構造も要する。それは否定しがたい経済的次元が絡む。しかし、これは他の次元に優先するものではなく、むしろすべての人々が水を利用することができることを保証するものでなければならない。

すべての人間は1日少なくとも50リットルの無料の水を保証されるべきである。これは国と組織社会の仕事であり、この権利を保証するための費用をカバーするために公共の資金制度をつくらなければならない。料金は家庭、産業、農業、娯楽など水利用の多様性を考慮に入れなければならない。産業と農業の利用のためには、水は売られるであろう。

現代世界の支配的な考え方は、私有財産という概念が誇張された、市場に基づいたものになっている。それにより、参加意識もなく、他人が必要とするものへ考慮を払うこともなく水を扱うようになっている。

もうひとつの要素は、国境を越える水域についての利益と考慮という原則を軽視していることである。たとえば、トルコ、シリアとイラクのケース、ヨルダンとパレスチナのケース、米国とメキシコ、リオグランデ川とコロラド川のケースがある。

こうした状況のもと、国連は1997年にマル・デル・プラタ、1992年にダブリン、1998年にパリ、1992年にはリオデジャネイロで会議を開き、「すべての人々の不可欠なニーズのための十分な質と量の飲料水を利用できる権利」を認めた。

こうした重要な問題を討議するために、2003年にイタリアのフローレンスで「水に関するオルタナティブ世界フォーラム」が設立され、「世界水機関」の創設が提案された。これは公共団体で、国際的な水流や流域に関する水の問題や地域の需要について、より公平な分配について取り組むことになっている。

これと並行して、「世界水契約」の締結を呼びかける運動が生まれ、政府と企業に水を商品や市場と見なさないように圧力を掛けている。

目標は水不足と汚染の防止、水が原因の死亡を防ぐために、人々が協力するようにさせることである。毎日、6000人の子供たちが渇きによりて死亡している。これはニュースにはならない。約1800万人の子供たちは、家から5キロから10キロ離れた水を汲みに行かなくてはならないために、学校に通えないできる。

国連ミレニアム開発目標のひとつである世界の飢えの撲滅には、世界の渇きの撲滅も含まれるべきである。なぜなら、水は食料であり、水なしには生き、また食べられるものはないからである。水は生命であり、生命の素であり、永遠の生命の最も力強い象徴のひとつである。

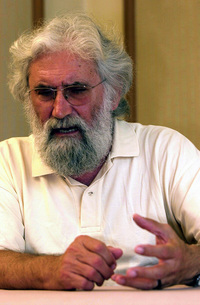

*レオナルド・ボフ ブラジルの神学者で環境活動家。

|

関連記事

【関連】水の民営化と闘ったボリビア民衆運動

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

レオナルド・ボフ

|