・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・アジア

・国際

・イスラエル/パレスチナ

・入管

・地域

・文化

・欧州

・農と食

・人権/反差別/司法

・市民活動

・検証・メディア

・核・原子力

・環境

・難民

・中東

・中国

・コラム

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2025年03月30日

・2025年03月29日

・2025年03月28日

・2025年03月27日

・2025年03月26日

・2025年03月23日

・2025年03月22日

・2025年03月21日

・2025年03月19日

・2025年03月18日

|

|

2006年08月04日02時14分掲載

無料記事

印刷用

中東

【ルポ】両腕を失ったイラク人少年(1)英市民が支援に立ち上がる 戦争の悲惨さ伝える国際的シンボルに

イラク戦争から3年余が経つが、開戦後間もなくバグダッドの自宅で米軍の爆撃を受け、両腕を失った一人の少年が、現在英国に住んでいる。爆撃では、両親を含めた16人の家族や親戚も失った。少年の悲惨な状況を伝える記事が報道され、少年への支援の輪が広がった。少年は義手の技術の進んでいる英国に招かれた。少年は今15歳。ロンドン郊外の静かな住宅地に住み、義手をつけ学校に通っている。戦争のむごさを伝える国際的なシンボルとなった少年の生活を現地で追った。(ロンドン・日刊ベリタ=小林恭子)

▽英メトロ記事の衝撃

2003年4月上旬のある朝。私は、地下鉄の駅構内で無料紙「メトロ」を手に取った。1面の写真が目に入った。

頭に包帯を巻いた少年がベッドの上に横たわり、泣いているのをこらえていた。両腕が肩から数十センチほどでなくなっており、腕の名残りのように見える部分にも白い包帯が巻かれていた。胴体には白い薬のようなものが塗られている。

新聞をたたんだ後も、悲惨な状況の中で、ベッドに横たわっている少年の姿が脳裏に焼きついて離れなかった。

英通信社ロイターが伝えた記事によると、アリ・イシュマル・アッバス君は当時12歳。バグダッドの米軍による爆撃で、両腕に損傷を受け、火傷の状態がひどいので、どれくらい生きていられるか分からなかった。両親も含めた親族16人を同時に失っていた。

その日、壮絶な少年の状況に衝撃を受けていたのは、私一人ではなかった。

メトロで少年のことを知った英国の市民たちが、何か助けることはできないかと、続々と新聞社にコンタクトを取っていた。新聞社はロンドンの聖メアリー病院の中にある、義足や義手が必要な人を助けるリムレス協会に連絡し、これが、後に少年を英国に呼ぶ道へとつながっていった。

3年後の現在、生存が絶望的と言われていた少年は、サッカーと食べることが大好きな15歳の少年に成長した。

▽イラクでの生活

アリ少年のこれまでを振り返る。

1991年2月。バグダット郊外の小さな村で農業とタクシー運転手を営む父イシュマル・アッバス・ハムザさんと、ハムザさんの2番目の妻となるアズハール・アリ・ダヒルさんとの間にアリ君は生まれた。既に姉が2人おり、後に弟2人も生まれた。

前年夏、イラクがクウェートに侵攻したことを受けて、1991年からは国連が経済制裁を開始していた。もともと貧しかったアッバス一家はさらに貧しい生活を強いられるようになった。

歌うことが大好きで、明るく話し好きの父と物静かで優しかったと言う母の下で育ったアリ少年は、2部屋の家に親類も含めた12人が住むという環境の中で成長する。飼っていた鶏と遊んだり、兄弟や友人たちと川に釣りに出かけたり、サッカーで遊んだりなど、幸せな毎日だったと言う。

2003年3月、イラク戦争が始まると、一家は「これでフセイン元大統領の圧制が終わる」と、喜んだ。爆撃が落ちる様子を遠くから見て、子供たちは怖いという感情とともに、心踊る気持ちにもなった。

自宅付近が米軍の爆撃を受ける危険性が高まり、母と子供たちはバグダッドから南約100キロの町に避難することになった。父親は自宅を守りながら、隣町に避難した家族を時折訪れる日が続いた。しかし、その町も危なくなってきたので、一旦自宅に戻ることになる。「安全な場所はどこにもない。自宅なら少なくとも家族が一緒にいられる」と、考えたからだった。

家族が再会の喜びと共に就寝についた、3月30日の夜、アリ少年の家があったアラブ・アルカーサ付近が爆撃を受けた。近辺に住む叔父のモハメドさんが駆けつけた頃には、既に家は破壊されていたという。

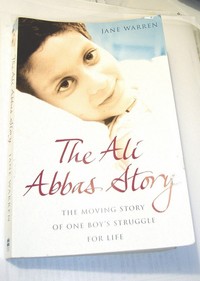

ジャーナリスト、ジェーン・ウオーレン氏が書いた「アリ・アッバス・ストーリー」によると、モハメドさんは、アリ少年の母と2人の弟の焼け焦げた、ばらばらになった体を目撃する。「生涯、忘れることができない光景だろうと思う」

付近に住んでいた親戚も含め、16人の肉親を失ったアリ少年は、バグダットのアリ・キンディ総合病院に運び込まれる。

両腕の一部が吹き飛ばされ、やけどの損傷がひどい状態だったため、叔父のモハメドさんも、病院側も、アリ君は「生きても数日」と、見ていた。

▽ジャーナリストが「発見」

2003年4月6日、湾岸地区を担当するロイター通信支局長でレバノン出身のサミア・ナッカウル記者がイラク人写真家のファレー・ケイバー氏とアリ・キンディ病院を訪れた。

戦時下のために十分な医療ケアを施されず、錆付いた金属製の檻の下に横たわるアリ少年の姿にショックを受けたナッカウル記者だったが、少年の側にいて話を聞きながら取材を進めた。カメラのケイバー氏がアリ少年が唇をかみ、泣かないようにこらえている表情を撮った。

翌日、ロイターの記事は、英メトロを始め、世界中のメディアを通じて配信された。

「アリ、全てを失った少年――望みさえも」という見出しと写真がついた記事の中で、アリ少年の言葉を載せた。少年は医者になりたいという。しかし、腕を失った中で、「でも、なれっこないよ、手がないんだから。両手がもらえないなら、自殺したいよ」と、アリ少年は語った。

▽英国へ

2003年4月、ロイターの記事が英メトロに掲載されると、記事を読んだ読者が続々と新聞社に電話をかけ、援助を申し出ていた。

メトロの記者が募金の受け手を捜し、西ロンドンにある聖メアリー病院の中にある、義足、義腕が必要な人を助けるチャリティー団体のリムレス協会に連絡を取った。アリ少年は長く生きることはできないと思われていたので、イラクで負傷した子供達を助けるために募金が使うことが目的で、「アリ基金」が設置されることになった。

一方、イラクでは、メトロの記事が掲載後も、バグダッドに来た世界中のジャーナリストたちがアリ少年を取材するために病院を訪れていた。

入院していたアリ・キンディ病院は医療用品の不足に悩み、十分な医療ケアができない状態になったため、オーストラリアのジャーナリストらの助けで、アリ少年は米軍の輸送機でクエートの病院に移された。助からないと見られていた少年はクエートのイビン・シナ病院のスタッフの手で、火傷跡の手術、リハビリを受けながら、回復していった。

家族を失った悲しみ、両腕がないため将来に対して悲観的になったいたアリ少年だったが、クエートの病院では2歳年上で、右手と左足を失った同じくバグダッド出身のアーマド・ハムザ君などの友達もでき、明るい面をみせるようになった。

当時、アリ少年の最大の願いはもう一度使える腕を持つこと。継続した治療には義足・義腕の技術が進んでいる国での生活が最適だとアリ少年の叔父モハメドさんや支援者たちは考えるようになった。在ロンドンの義手義足協会がこれに名乗りをあげ、2003年夏、アリ少年はアーマド少年と共に英国にやってきた。(続く)

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

アリ少年の姿を克明に追った本「アリ・アッバス・ストーリー」

|