・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・市民活動

・政治

・国際

・みる・よむ・きく

・欧州

・アジア

・中東

・入管

・人権/反差別/司法

・核・原子力

・環境

・文化

・反戦・平和

・イスラエル/パレスチナ

・難民

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2026年01月12日

・2026年01月11日

・2026年01月03日

・2025年12月27日

・2025年12月23日

・2025年12月22日

・2025年12月19日

・2025年12月17日

・2025年12月13日

・2025年12月11日

|

|

2006年10月10日04時09分掲載

無料記事

印刷用

イスラエル/パレスチナ

中東情勢が一層混迷、不安定に イスラエル平和活動家が警告

レバノン爆撃が停戦を迎えて二カ月近くが経つ。開戦時からイスラエル国内では「正義の戦争」と喧伝されたが、イスラエルの著名な平和活動家ウリ・アブネリ氏は今回の戦争を当初から批判し続けた。同氏はイスラエルが、イスラム過激組織ヒズボラとの戦いで予想外に苦戦を強いられたことで、中東情勢に複雑な不安定要因を作ったと指摘し、今後の行方が不透明になったと警告している。(エルサレム・桐島けい)

――イスラエル政府および軍部は「正義の戦争」などと主張したが、あなたはレバノン攻撃をどうみたか。

ウリ・アブネリ(以下同) 馬鹿げた戦争で、勃発当初から正当化できるものは何もなかった。(イスラエル軍兵士の誘拐や国境地帯への攻撃という)ヒズボラによる最初の小規模な挑発は政治的手段で解決できたはずだ。たとえ軍事行動は不可欠だと政府が考えたとしても、もっと抑制の取れた行動をとるべきだった。

そもそも「捕虜となった兵士を救出するため」という理由はただの口実に過ぎない。彼らはヒズボラへの軍事行動を可能にする機会を何年もうかがっていた。戦争の主な目的はヒズボラを解体して大規模なミサイル兵器庫を破壊することで、アメリカとの緊密な関係のもと、調整されていたものと私はみている。実際、イスラエルの攻撃はうまくいくようにみえ、当初は国際社会でも肯定的な反応が広く示されていたといえよう。

――死者はレバノン側で約1150人、イスラエル側でも約160人に上り、何百万人という避難民も出た。国際社会からは停戦を訴える声が相次いだが、イスラエルではほとんどの市民が政府や軍の強硬策を支持していたが。

イスラエル世論が戦争を支持した理由はいくつかある。まず外部から攻撃を受けた場合、国民が指導者の下に統合され、熱狂的に支持するのはどこの国、地域においても自然な反応だ。

また、ヒズボラの指導者ナスララ師はイスラエルの安全保障を脅かす存在だと広く理解されており、イスラエル国内で放送された同師の最初の演説は非常に傲慢で、多くのイスラエル人をひどく怒らせた。

そして何より重要なのは、軍や政府、国民は自国が敵に取り囲まれていると考えており、もし軍事的抑止力が保持されないのであれば国の脅威になるとみなしていることだ。

しかし皮肉なことに、イスラエル軍の抑止力は戦争前と比較してより小さなものになってしまった。だからこそイスラエル市民は興奮し、怒りをあらわにしているのだ。

また軍は国民に、「もし軍がレバノンに十分な打撃を与えたならば、レバノン市民はレバノン政府にヒズボラの武装解除をするよう強く迫るだろう」と語り、人々はそれを信じた。

これは第二次大戦中、アメリカやイギリスが遂行した発想で、(一九九〇年代のユーゴ紛争下での)コソボでアメリカ軍が実行したものでもある。これは空軍のイデオロギーで、発想自体馬鹿げたものだ。事実、レバノンにおけるヒズボラ支持は戦中戦後にわたって、軍の予想に反して高まってしまった。だから私は「この戦争は馬鹿げたものだ」と言ったのだ。

――戦争中のイスラエルのメディアの動きを見ていると、戦争賛美を声高に唱え、イスラエルへの批判は「アンティ・セミティズム(反ユダヤ主義)」と反論、レバノン民間人の被害も「ヒズボラが人間の盾に使ったからだ」などと軍を全面的に評価することが目立った。

イスラエル国内のすべてのメディアは、例外なしに戦争を支持した。戦争に反対する人々はまず、公共メディアで発言することが許されなかった。市民への情報の偏りも大きな問題だった。

――今回のレバノン戦争では国内最大の平和団体「ピース・ナウ」や2000年の軍のレバノン撤退の機運を作ったグループ「4人の母親」、左派政党「メレツ」なども戦争支持に回り、「グシュ・シャローム」など戦争反対を唱えた平和運動グループと態度が明確に分かれました。

今、ピース・ナウは実質的に存在していないのも同然だ。またメレツ党が反対を表明しなかったのは現政権に参加したいという利害関係からだ。

この状況は労働党が政権に参加していることと密接に関係している。労働党党首で、さまざまな平和運動で役割を担ってきたペレツ国防相が指揮を執っているイスラエル軍を誰も批判できなかったのだ。

だからグシュ・シャロームが属する急進左派だけが紛争初日から戦争に反対するデモを行なう結果となり、和平陣営も分裂する形となってしまった。

――8月14日に停戦実施となりましたが、イスラエル、ヒズボラ双方が互いに「勝利」を唱えている。

心の中ではだれもがヒズボラが勝ったと感じている。武力的勝利という意味ではなく、ヒズボラのような小規模なゲリラ組織がイスラエル軍に30日以上持ちこたえ、いまだに壊滅されていない事実は「勝利」とみなすことができるだろう。

――中東最強、負けなしだったはずのイスラエル軍が、なぜここまで苦戦したのか。

現在の軍隊は30年前の軍隊とはまったく違う。戦略、戦法、論理、すべてが悪化した。ゲリラ戦に対する訓練が施されていなかっただけでなく、過去30年の間、イスラエル軍の主眼が(パレスチナなどの)占領政策のみに支配された結果だ。占領地における軍の任務は警察の仕事であり、本来の軍事行動とはまったく違った態度と素質を必要とする。ここにも占領政策の影響が影を落としている。

――停戦後、戦争の遂行手段などについてオルメルト首相やペレツ国防相、ハルツ参謀総長の責任を問う声が国内で強くなっている。一方、右派リクードのネタニヤフ党首や極右政党「わが家イスラエル」のリーベルマン党首への支持率が上昇していると報道されているが、この戦争は国内政治にどのような影響を与えたのか。

現在イスラエルは複雑な状況に置かれているため、予見するのは相当に困難だ。政府内には右派の反対政党しか存在しない。もし現政権が退陣し、ファシスト党である「わが家イスラエル」を含む右派勢力が政権を握れば、われわれはさらに悪い政府を持つことになる。単にオルメルト首相やペレツ国防相を交代させた場合は、これまでと同じ党が違う指導者の下で連立政権を維持するだけだ。

――中東情勢に関してはどのような影響を与えたのでしょうか。

ヒズボラばかりでなくイランやシリアなど、中東における反イスラエル諸国をも強化してしまった。「ヒズボラはイスラエル軍に勝利した」と人々が信じたら、中東の現実を大きく変えることにつながる。

アメリカを支持し、間接的にイスラエルを支持しているアラブ諸国、すなわちサウジアラビアやヨルダン、エジプトでは政権が弱体化する恐れがある。

例えばエジプトではムバラク政権が弱体化し、主な反対勢力であるムスリム同胞団がヒズボラとの関連で強化される状況が予想される。

イランはアメリカに反抗するだろうし、シリアは過去六年間無視されてきたが、再び中東政治のメイン・プレーヤーになり、いまやゴラン高原の返還を口にするようになった。ゴラン高原の返還によりシリアと和平条約を結ぶ可能性は、イスラエル国内でさえ、もっと同意を得るようになるのではないかと私は希望的に考えている。

――「南レバノンやガザからの武力撤退がイスラエルの治安を脅かす要因になった」と、軍の強化やさらなる占領地からの撤退に反対する声が国内では高まった。オルメルト首相は予定されていたヨルダン川西岸地区からの撤退計画を凍結した。

この動きは間違っている。すべての中東問題はパレスチナ問題と密接に絡み合っており、イスラエルに安全をもたらすためにはパレスチナ人との和平を達成しなければならない。

ガザや南レバノンからの撤退がイスラエルの治安を脅かす原因になったとの意見もあるが、第一、ガザ地区から本当の意味での脅威はもたらされていない。イスラエル軍はガザから撤退したが、実質上、軍はガザを取り囲み、ガザとエジプトの間の国境でさえイスラエル軍がコントロールするなど、ガザは収容所のような状態に置かれているのが実情だ。

そもそも現在行なわれている一方的撤退は、「一方的平和」や「一方的戦争」がありえないようにナンセンスだ。占領地区を撤退するならばパレスチナ人との交渉後に合意せねばならない。

でなければ、境界の向こう側に敵地を持つことになるだけで、馬鹿馬鹿しいだけでなく狂気じみている。

また北部地域に関して言えば、ゴラン高原の返還を始め、シリア、ヒズボラを含めたレバノンと交渉しなければならない。そうすればヒズボラはレバノンのたんなるローカルファクターにすぎなくなり、もはやわれわれの関心事にはならなくなるだろう。

イスラエルの平和、安全は、平和条約によってのみ保障される。単に南レバノンに国連軍を派遣することが平和なのではなく、相互信頼によるすべての側の利害関係にもとづいた平和条約が必要だ。これはそれほど難しいことではなく達成可能なはずだが、イスラエルも代償、すなわち占領政策に手をつけなければならない。(週間金曜日掲載記事に一部加筆・転載した)

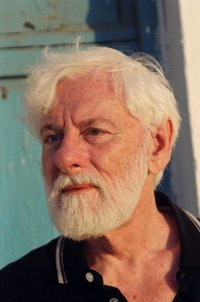

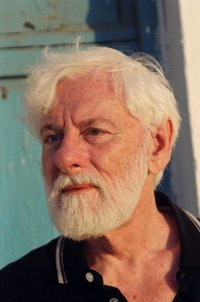

【プロフィール】

ウリ・アブネリ

1923年ドイツ生まれ。イスラエル人ジャーナリスト、左派平和活動家。1965年から73年及び79年から81年までイスラエル国会議員。

シオニストであった父とともに33年にパレスチナに移住、青年期には戦闘的なシオニスト地下組織「イルグン」に参加。48年の第一次中東戦争(イスラエル独立戦争)にも従軍した後、平和活動に転身した。

週刊誌『ハオラム・ハゼブ』を買い取って編集長となり、50年代から60年代にかけてイスラエルの主要な代替メディアを先導したほか、82年のレバノン戦争中にはベイルートでパレスチナの故アラファト議長と会談してセンセーショナルを巻き起こした。

93年には平和団体「グシュ・シャローム」を設立。今回のレバノン戦争では勃発当初から反対を表明し、数多くの戦争反対運動を指揮した。

|

関連記事

【関連】「ヒズボラはシーア派とスンニ派を統合している」 終りなき戦争に反対 イスラエルの平和運動家が回答

【関連】「イスラエルはハマスと同じテーブルに!」 イスラエルの平和活動家アブネリ氏

【関連】カナの大虐殺にテルアビブでも抗議行動 戦争の即時停止求める

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

ウリ・アブネリ氏

レバノン攻撃に反対しデモ行進

|