・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・アジア

・国際

・イスラエル/パレスチナ

・入管

・地域

・文化

・欧州

・農と食

・人権/反差別/司法

・市民活動

・検証・メディア

・核・原子力

・環境

・難民

・中東

・中国

・コラム

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2025年03月30日

・2025年03月29日

・2025年03月28日

・2025年03月27日

・2025年03月26日

・2025年03月23日

・2025年03月22日

・2025年03月21日

・2025年03月19日

・2025年03月18日

|

|

2011年09月04日13時38分掲載

無料記事

印刷用

アジア

【ブ−タンに遊び、GNH・開発を考える】その1 溢れるインド製品とインド出稼ぎ労働者 近藤康男

経済を指標とした成長概念への疑問や成長そのものの限界が世界的に意識されるようになり、1976年にヒマラヤの小国ブ−タンの第4代国王の発議した「Gross National Happiness(国民総幸福量)」という概念が、ささやかではあるものの、世界の注目を集めている。そんな国ブータンをこの8月訪れ、歩き考えた。

2007年にはOECDでも議論がされ、独自の指標で各国の順位付けがされている(日本は19位)。2011年には中国の5ヶ年計画に関連しいくつかの省において取り上げられ、身近なところでは、東京の荒川区が「Gross Arakawa Happiness」の向上を区政の目標に掲げている。

最近では“禁煙の国”としても名を馳せているようだ。私的な場所でしか喫煙が許されず、違反した場合は(外国人には適用されないが)禁固1年、外国人の煙草持ち込みには関税・売上税と併せて、購入価格の200%相当額を入国時に徴収されることとなっている。

◆海を持たないブ−タンを規定するチベット、インドとの関係

ブ−タンは、北と東を中国・チベット自治区、西と南をインド、と2つの大国と国境を接しているヒマラヤ山脈の懐に抱かれた小さな山国である。ネパ−ルとは、その東に位置するが直接国境は接してはおらず、狭い隙間にインドが楔を打ち込むように割り込んでいる形である。このため、歴史的・文化的、更には宗教的にはチベット・ネパ−ルと交流が深く、近代から現代にかけてはインドとの間で経済的に密接な関係を作っている。

特にチベットとの間では、始めてチベットを統一したソンツェン・ガンボが6〜7世紀に仏教を伝来させ、その後ブ−タンがチベット仏教圏を形成することにつながった。また、1616年に統一ブ−タンとしての枠組みを作ったシャブドゥ−ンはチベットからの亡命者であった。この時期ブ−タンはチベットやモンゴルからの侵攻に頻繁に晒されることとなった。

インドとの関係は特にブ−タンという形で枠組みが出来た後の群雄割拠が続く近代以降、国境を接するインド北部の小国への侵略、北進を狙っていた英国との衝突・講和、更には現在の王国の始まりとなった1907年のブ−タン王国の成立における雷龍王への(インドの宗主国)英国の協力、など直接・間接の関係が続いている。

特に鎖国を解き(1974年)、国際関係の中に身を置いている現在、内陸国としてのブ−タンは、経済面でインドとは非常に密接な関係にある。

相互に関税をゼロとする貿易により、製造業の未発達なブ−タンにはインド製品が溢れ、海外援助で国造りを進める建設現場などでは貧しさゆえにインドから押し出された労働者が、経済的にはインドより劣位にあるブ−タンの賃金水準以下で出稼ぎ労働に従事、一方ではインドの通貨が日常的に流通する、という妙に歪な関係にあることも驚きの一つである。

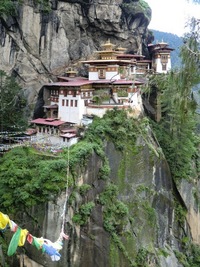

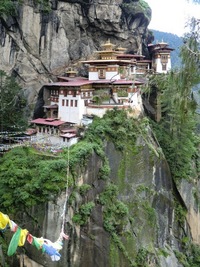

◆数百メ−トルの絶壁沿いに、1日に2,000〜3,000mの標高差を昇り降りするブ−タンの旅

ブータンの第一印象は、1968年に訪れたネパ−ルでの第一印象によく似たものであった。少しばかりギスギスし、脂ぎった緊張感を覚えたインドとの国境を超え、トラックでカトマンズ入りした時に何故かホッとした気持ちになったことが思い出された。ネパ−ルもやはり経済指標ではインドより遥かに貧しく、インド経済に依存したヒマラヤの小国・山国である。しかし人々の表情は穏やかで、村を歩く時に感じたユッタリとした時間の流れを、カトマンズでも同様に感じたことを覚えている。

ブ−タンの国土はほぼ九州並み、人口は約70万人で亜熱帯に属している。首都のティンプ−は標高2,300mで、訪れた8月も、雨季ではあるものの気温は快適であった。標高500〜600mの低地もあるが、ヒマヤラの山並みが入り組んで国土を覆っており、約2週間の旅の間、1日に2,000〜3,000mの標高差を車で登り降りする行程が続いた。半袖のシャツとセ−タ−の両方を1日の間に必要とする旅でもあった。

地方は20のゾンカクに分かれているが、険しい山と急峻な渓谷で分断され、中核的な街(とも言えない)と村の集落が散在、村は一部に平坦な集落があるものの驚くほど急な斜面にへばりつくように棚田と農家が散在・孤立している。棚田は1枚の面積が5aあるかどうか?極端に言うと、家の庭で遊んでいる時や、棚田で農作業をしていて躓きでもしたら、一気に数百m転げ落ちてそのまま、と言った感じである。

タウンウォッチングとピ−プルウォッチングを旅の楽しみとしていたが、ブ−タンを東西に横断・往復して、それはティンプ−を除いて無理な期待であることを思い知らされた。急速に車社会が進んでいるものの、多分人と物資・情報が行き来し、集積し、また行き来するという構造になっておらず、シルクロ−ドや北アフリカなどの砂漠の小さな村で見られるような、外に開かれ人が集まるチャイ・ハナ(喫茶店)のようなものも必要とされてこなかったのではないだろうか?

このような国情・地政学的状況のためだろうか、オフシ−ズンで観光客の行かない東部中心の旅ということもあって、ほとんどのホテルで宿泊客は我々2人(同行者はJICAボランティア氏)という淋しい旅でもあった。(続く)

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

絶壁に建つタクツアン僧院

|