・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・アジア

・国際

・イスラエル/パレスチナ

・入管

・地域

・文化

・欧州

・農と食

・人権/反差別/司法

・市民活動

・検証・メディア

・核・原子力

・環境

・難民

・中東

・中国

・コラム

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2025年03月30日

・2025年03月29日

・2025年03月28日

・2025年03月27日

・2025年03月26日

・2025年03月23日

・2025年03月22日

・2025年03月21日

・2025年03月19日

・2025年03月18日

|

|

2013年09月07日10時45分掲載

無料記事

印刷用

コラム

パリの散歩道 〜シリア騒動〜 村上良太

今、パリに来ています。こちらの新聞・雑誌ではシリア攻撃をめぐる賛否両論の記事がまさに集中豪雨的に出ている感じです。今回、フランスのオランド大統領がオバマ政権に賛同しているところが2003年のイラク戦争と根本的に様相を異にするところです。

「急げ、バラク。おいらは震えてるんだ」

週刊新聞カナール・アンシェネでは漫画家のカビュ(Cabu)が相変わらず健筆で、オバマ大統領とオランド大統領の二人のカウボーイぶりを風刺しています。さらに、オランド大統領がアサド政権の化学兵器に対抗とばかりに、<夜の化学兵器>づくりに精出している様子が描かれています。古風な試験管を手にしたオランド大統領の後ろにファーストレディが潜んでいます。

ルモンドではインテリのシリアに対する賛否両論が掲載されていました。右派の哲学者、アンドレ・グリュックスマンは攻撃賛成派(昔のソ連脅威論を今回も持ち出しています)。社会学者のエドガー・モランは攻撃には反対ですが<介入によって和解策を進めよ、それが「悪を最小限にとどめ、平和解決への道を作る」>という論。思想史家、ツベタン・トドロフは攻撃反対派。アサド政権崩壊後に、マシな政権ができるという確証がなく、イスラム原理主義の台頭を招くリスクがあると指摘。

Center for Strategic and International Sutudiesのエドワード・リトワク(Edward Luttwak)もトドロフに近い意見ですが、もっとはっきりと<現状維持しかない>と指摘しています。もし軍事介入するなら、アサド政権だけでなく、反政府派のイスラム原理主義勢力も同時に討伐するしかない、しかし、それはアメリカの占領を意味するし、実際今のアメリカにはそれを実行する戦費はないのだ、としています。リトワクはもしアサド政権が勝利した場合は立役者のイランの勢力が中東全域に及びかねない。一方、反体制派が勝利した場合は少数派のシーア派(アラウィ派)は排除される可能性が高く、また多数を占めるスンニ派穏健派も原理主義派に敗れ、厳格な宗教上の規制を受ける可能性があるとしています。シリアを反米の砦にしようとイスラム原理主義者やアルカイダグループが多数、入り込んで来ているという認識からです。

ルモンドはこうした賛否両論とは別に一番目立つ裏面(18ページ)にルモンド編集長、アラン・フラション(Alain Frachon)の論を掲載していました。フラションは攻撃賛成です。<これはイラク戦争とは全然別の性質のものだ>と論を展開。8月21日にシリア政府が化学兵器を使ったと断定し、そればかりでなく、シリアが化学兵器を大量に保有していること自体がすでに中東の脅威であり、大量破壊兵器問題であるという認識で論を進めていました。米国がシリアを見逃せばイランに誤ったシグナルを与え、イランの核兵器を現実のものにしてしまう、というのがフラションの核心にあります。つまり、内戦という現実それ自体よりも究極には大量破壊兵器の問題なのです。フラションはオバマ大統領の言葉を引用しているようですが、<アサド政権による化学兵器の使用はモラルの問題ではなく、戦略の問題である>としています。つまりそれは米国とその同盟諸国に対する現実的な脅威であるというのです。ここではイスラエルが核兵器を所有していることにはまったく触れていません。フラションはアサド政権空爆はイラク戦争とはまったく違う、と言っていながら、いつしかやっぱり性質を同じくする戦争ではないのだろうか?という突込みが入ってもおかしくない気がします。つまり、いったい何のための介入なのか、ということなのです。僕はこのあたりに米国とフランスの本音が出ている印象を受けました。イランが核兵器を所有すればフランスまでその攻撃範囲にいずれ入ってしまうからです。

一方、攻撃に多くの国民や国々が反対したり躊躇したりしているという記事を出したリベラシオン紙に出ていたロシアに関する分析は興味深いものでした。アンヌ・ド・タンギー(Anne de Tinguy)という女性の政治学者によるものです。彼女はロシアがアサド政権をかたくなに支援している理由を様々に挙げています。シリアの軍港を維持したいことやシリアが兵器の得意先であること、内政に干渉されたくないこと、イスラム原理主義封じ込めの盟友であることなど。そしてリビアのカダフィ政権つぶしの時は西側諸国にいっぱい食わされた口惜しさを持っているとも書いています。しかし、一番鋭い指摘は和解を主張するロシアが内戦開始後もアサド政権に兵器を供給していることで、こうした国が和解を訴えるのはいかがなものか、としています。これは正論でしょう。

いずれにしても、攻撃賛成派は<今回はイラク戦争とは違う。すでに10万人がアサド政権に殺されたんだ>と言っています。一方、反対派は<アサド政権が崩壊した後にハッピーな状況が来るとは限らない>という昨今の中東・アフリカの政変を見据えた現実的な見方をしています。フラションではありませんが、今回の問題がイラク戦争と決定的に異なるところはロシアとイランという国の身近な問題に手を突っ込んでいることです。ここが簡単に未来が見えない点でしょう。そもそもアフガニスタンも、イラクも、リビアも、エジプトでもすべて簡単に未来が見通せなかったのですが。

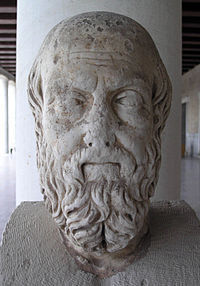

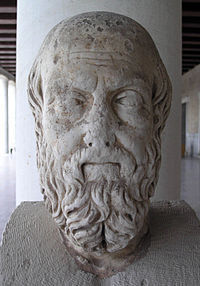

しかし、こうした対立は、古代ギリシア時代に書かれたヘロドトスの「歴史」を思い出させます。「歴史」の中心にある事件はギリシアの民主制国家対アジアの専制国家ペルシアの長期間にわたる戦いですから。シリアを攻撃するかどうか、その議論を目にしていると、まるで2000年以上前から続いている古い問題でもあるように思われます。

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

「歴史」(紀元前5世紀)の著者、ヘロドトス。古代ギリシアと古代ペルシアの戦争を描いた。著者は戦争がどのような経緯で起きたのか、できるだけ正確に記して、後世に残したかったとしている。

|