・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・入管

・中東

・アジア

・農と食

・人権/反差別/司法

・国際

・イスラエル/パレスチナ

・地域

・文化

・欧州

・市民活動

・検証・メディア

・核・原子力

・環境

・難民

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2025年04月06日

・2025年04月05日

・2025年04月04日

・2025年04月01日

・2025年03月31日

・2025年03月30日

・2025年03月29日

・2025年03月28日

・2025年03月27日

・2025年03月26日

|

|

2014年09月09日17時39分掲載

無料記事

印刷用

みる・よむ・きく

ロンドン五輪の輝きをすくいとった専属画家に聞く −9月28日まで博物館で作品展示中

2012年の夏に開催されたロンドン五輪とパラリンピック大会。当時、ロンドンを中心として英国内に独特のお祭りムードが発生した。開催前は開催費用が大きすぎる、準備が遅い、警備体制が不十分などさまざまな問題点が指摘されたものの、いったんふたを開けてみると、1948年以来のロンドンでの五輪・パラリンピックの開催を成功させようと、英国民が一丸となったスポーツの祭典が繰り広げられた。

通りに出ればボランティアたちが競技施設への案内をしており、駅構内にはロンドンに海外からやってきた人たちを助けるためのコーナーができた。テレビやラジオは五輪に関する番組で埋め尽くされた。

2年が過ぎたが、世界的な大会を開催できたことへの静かな自負や幸福感が満ち満ちた日々のことを英国民は忘れていない。

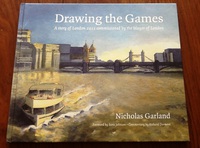

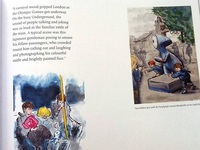

大会の様子を記録するために、ロンドン市長からじきじきに「五輪専属画家」の仕事を依頼されたのが、新聞の政治風刺画家として長い経験を持つ、ニコラス・ガーランド氏(79歳)だ。その作品群が9月28日まで、「ロンドン博物館」(ミュージアム・オブ・ロンドン)で展示中だ。 ロンドンを訪れた際には、足を伸ばしてみてはいかがだろうか。作品は書籍「ゲームを描く」(Drawing the Games: A Story of London 2012 Commissioned by the Mayor of London)としてもまとめられている。

***

2012年7月末から9月まで続いた五輪とパラリンピックをどのようにして取材し、アート作品として生み出したのかを同氏のロンドンにある自宅兼スタジオで聞いてみた。

ーー「アイデアがある」とロンドン市長

―(ボリス・)ジョンソン市長からの依頼はどのような形で始まったのか。

ニコラス・ガーランド氏:ボリスとは20年以上前から仕事仲間だった。自分は全国紙デイリー・テレグラフの風刺画家であったし、ボリスは同じ新聞でコラムを書いていた。政治週刊誌「スペクテーター」の編集長にボリスが就任したとき、自分は表紙を描いていた。

3年前にテレグラフを辞めたとき、友人たちが晩餐会を開いてくれた。そのとき、ボリスが突然こう言った。「アイデアがあるんだ。五輪がロンドンで始まったら、君を五輪専用画家に指名するよ」。翌2012年のロンドン市長選で「もし自分が再選されたら」という条件付きだった。

12年5月に再選してから、電話があって「頼むよ」と。当時、自分は仕事を辞めていたから、これからどうしたらよいのかなと思っていたところに新しい仕事を任された。うれしかったよ。正式に仕事を依頼されたのは7月に入ってから。あと2−3週間で五輪が始まるところだった。

―ジョンソン市長は2008年から現職にいるが、次期首相の座を狙っているとも言われている。市長になる前は国会議員、ジャーナリストで、テレビの風刺番組に出て笑いを誘っていた。ぼさぼさの金髪で小太り。ジョークを連発し、周囲からは「道化」として捉えられていた。実際にジョンソン氏を知る一人として、彼はどんな人物か、日本の読者のために説明して欲しい。

2つの大きな特徴があると思う。実際に会うとすぐに分かるが、非常に魅力的な人物だ。話をすれば、誰もが心惹かれてしまう。もう1つは非常に頭脳明晰であることだ。

欠点もある。ジャーナリストとしては原稿を出すのが非常に遅いことで知られていた。編集者は原稿ができるまでかなり待たされた。でも、ボリスはまったく気にしない。

人を魅了するのだけれども、同時に周囲の人が気にかけていることについてはまったく意にもかけないーそんな性格だ。非常に自己中心的でもある。自分のことしか考えていない。面白くて頭がいい男だがー。

キャメロン現首相と出身校が同じだが、キャメロンのほうは2歳年下だ。それなのに首相になったことを非常に悔しく思っているようだ。なれるかどうかは分からないが、首相職を狙っているんじゃないかな。実際になれるかどうかは疑問だがー。

首相ともなれば、国家の将来について重要な決定をしなければならなくなる。道化役から脱して、本当に真剣になれるのかどうかー?自分自身も分かっていないかもしれない。

ーー「何が必要なのか、見当がつかなかった」

―正式に五輪画家に指名されてからやったことは?

どんな機材が必要になるのか、皆目見当がつかなかったので、同様の仕事をしたことがある友人の風刺画家ポージー・シモンズ(Posy Simmonds)に電話した。3つのアドバイスをくれた。

1つは描く用具を入れるかばんを用意すること。床に置いて倒れないようなかばんだ。

2つ目は色鉛筆を準備すること。どんな色だったかをさっとスケッチできるように。

3つ目は誰かが面白いことを言うのを聞いたら、書き取ること。後で情景が思い浮かぶからだ。

ー実際にどのように作業が進んだのか。

毎日、複数の競技施設でいくつもの競技が行われている。全部見るのは無理だから、明日はこれとこれをここでみてと毎日決めて、会場を回った。できうる限りバラエティーに富んだ競技を見ようと思った。

―競技場を回るのなら、ずいぶんと体が健康でないとー?

確かに、だいぶ歩いたよ。五輪公園自体が非常に大きい。あちこちで列になっている聴衆の姿を見た。非常にいい雰囲気だった。その場所にいることで興奮していた人たちだ。家族連れ、子供、老人、いろいろな人がいたよ。

―競技場で見た印象は?

自分には報道用パスが渡された。これでどこの競技場にも入っていけたが、座るのはプレス用の席だ。実際に選手がいる場所からは何百メートルも離れている。また、競技の勝ち負けはあっという間に決まってしまう。場面の様子をスケッチすることはできるが、詳しく描くことはできないなと思った。

しばらくして、描く対象は競技ではなくて、競技が行われているロンドンでもあると思うようになった。

五輪開催時、ロンドンは変わった。特別な雰囲気があった。カーニバルのような。どこを見ても普段とは違っていた。五輪が開催されていた東部にはたくさんの人がいたが、西部はひっそりしていた。地下鉄には世界中からやってきたさまざまな人がいた。全員が同じ場所に向かっていた。興奮を共有していた。興奮の中心となるのは選手なのだけれども、その周囲、ロンドンに影響を及ぼしていた。その全体の雰囲気に心を打たれた。

―開催前に文句を言っていた人が黙ったのは、開会式からだったと思う。

そうだった。

―シニシズムが消えた。

自分自身も開催前はシニシズムで一杯だった。批判的な目で見ていた。準備が悪かったし、愛国主義的な応援も嫌いだった。商業的だとも思った。開会式の後は、商業主義の脇で、別の、もっと大きなことが起きていると感じて、考えを改めた。

―開会中はスケッチをして、すべて終わってから実際に描き始めたといことか?

そうだ。閉会後、作品仕上げるまでに何週間もかかった。最初は会場でなるべく早く描こうとしたが、うまくいかなかった。時間を掛けて仕上げるしかないと思った。スケッチのほかには写真も撮った。人物の背景に何があったかなどが思い出せるように。閉会後にスケッチブックや写真、記憶を頼りに描き出した。

ー難しかったところは?

仕事をもらったとき、何を描いたらよいのか分からなかったことだ。どうやってやるべきか、最後にどんな作品を生み出すべきなのかも。

新聞や雑誌の風刺画家のときは違っていた。何を描くかが分かっていたし、締め切りがあった。媒体をよく知っていた。五輪を描く作業では、最初から自分の頭で考える必要があった。ずいぶんと心配したものだよ。何ができるのか、やり方を思いつけるだろうか、スケッチブックに十分な材料があるかどうか?毎日、心配していた。観戦を楽しんではいたけれど、同時に心配だった。十分なものを得ているのかどうか、分からなかった。

何をするべきかが見えてきたのは、パラリンピックの途中からだ。この時からものすごく楽しくなった。もっと前から分かっていれば、と思ったよ。

―前例がない?

シモンズは音楽祭のスケッチをしたし、短期間何かのイベントを描くというのは他の人もやっているだろうと思う。しかし、五輪の画家というのはいなかったのではないか。

テレグラフの芸術批評家のリチャード・ドーメントが言っていたが、前回1948年のロンドン五輪を誰かが芸術作品として記録していて、現在のものと比べることができたら、どんなに面白いだろう、と。2012年と1948年のロンドンでは風景がまったく異なる。

ーー現実を切り取るジャーナリズムに近い

ーしかし、誰が描くかによって、同じものでも描写は大きく異なるだろう。1つの決まった答えがあるわけではない。すべてが描き手の頭と手から生み出される。今回はあなたを通して生み出される。

ボリスは、五輪画家は戦争画家のようなものだと言ったよ。戦争で、25−30人ぐらいの画家が戦地に派遣され、描く。それぞれが異なる作品を作る。一人ひとりが見たものを描いている。

ロンドン五輪も他の人がやっていたら、まったく別の作品になっただろう。同じものを描く対象としていないだろう。

私がやろうとしていたのは芸術を作っていたわけではないと思う。現実を切り取るジャーナリズムだったともいえるだろう。

ボリスが言ったのは、五輪のグラフィックな記録を作ってくれ、と。私の今回の作品を見た人に五輪の様子を伝えたかった。一体どんな感じだったのかを。

「芸術」という言葉に対して、私はとても神経質になる。どこからが芸術でどこからが芸術でないのか、よく分からないからだ。

ー最終的に作品を仕上げたのはいつか?

ロンドン市が五輪から1年後の2013年7月末、記念イベントを企画した。そこで私の作品も市庁舎に展示された。

しかし、市の担当者たちには展示のやり方や本の売り方について専門知識があるわけではないので、やり方がまずかったと思う。私の友人たちでさえ、展示があったことや、本が出たことを知らないでいた。

その一方で、ボリスは作品を販売したがっていた。実際に一部は販売された。しかし、先のリチャード・ドーメントが売るなと言った。作品群全体が1つの作品として意味があるのだ、と。年月が経つうちに価値が増すだろう、と。

―全部で作品の点数はどれぐらいか?

あるキュレーターによると、紙に描いたものはすべて「ドローイング」と言うそうだが、絵の具を使ったものを「ペインティング」と呼ぶならば、ペインティングが50でスケッチが350ぐらいだ。報道用パスも含め、ほぼすべてをロンドン博物館に寄付したよ。

―作品は絵の具を使ったもの、鉛筆によるスケッチ、エッチング、木版印刷などバラエティーに富んでいる。

作品全体がオーケストラのようになればいいと思った。

ーー日本の俳画に惹かれて

―日本の俳画(俳句を賛した簡略な絵)の複製や木版印刷の作品がたくさん自宅内に飾られているが。

日本の木版印刷にはずいぶん前から関心を抱いてきた。よく他のアーチストの作品を自分なりに複製する。とても面白い作業だよ。他人の作品をなぞることで、その人についてたくさんのことを学ぶことができる。その人が仕事をする際の原則を学ぶ。なぞっていると、時々、その人の手が自分の手に乗り移って描いているような思いがする。

日本の木版印刷には2つの流れがあると思う。1つは葛飾北斎のような、細かいところまで精緻に描くやり方だ。もう1つは俳画に代表されるような、いかにもあっという間に描いたような作品だ。見た目はシンプルだが、大きな活力がある。生を描いて、美しい。こっけいな感じもあるが、人生の生き生きした様子を伝えている。

私自身が、細かく、注意深く、形式にのっとって描くタイプなので、俳画のように自由闊達に描けたらと思い、自分なりになぞった作品を作ってみた。最近はダンボール紙に描いて、これに色を塗り、絵画に貼り付ける試みをしている。

―描く作業は一生続きそうだ。

そうなるだろうね。

***

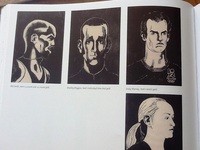

ニコラス・ガーランド(Nicholas Garland)氏:1935年、ロンドンのハムステッド生まれ。11歳のときに一家はニュージーランドに移住。19歳でロンドンに戻り、英国でトップクラスのアートスクール、「the Slade School of Fine Art」に進学。卒業後、ロイヤル・コート劇場で芸術監督として勤務後、政治週刊誌「スペクテーター」やジョークが満載の「プライベートアイ」などで漫画を描き出す。1966年、保守系全国紙デイリー・テレグラフの風刺画家に。1986年、左派系のインディペンデント紙が創刊されたのと同時に、「新たな挑戦を求めて」、一時インディペンデントへ。数年働いた後、テレグラフに戻り、2011年まで勤務。1960年代半ば、テレグラフで勤務を開始したときは、絵を描くことに興味はあっても、新聞の風刺画はどうあるべきか何を描くのかなどについては「完全に無知で、職場の仲間に一から教えてもらった」という。その風刺画は文学や芸術作品にヒントを得たものが多く、「もっとも文学的な風刺画家」と評されたことがある。左派系雑誌「ニュー・ステーツマン」にも風刺画を提供。1998年、大英帝国勲章を受章。参考:英カートゥン・アーカイブにあるバイオグラフィー

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

ロンドンの自宅で作品制作について語るガーランド氏 撮影Minako Iwatake

作品集「「ゲームを描く」(Drawing the Games: A Story of London 2012 Commissioned by the Mayor of London)

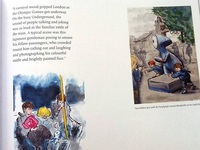

「ゲームを描く」から

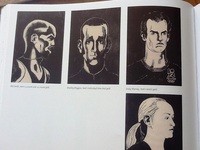

「ゲームを描く」から

|