・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・アジア

・農と食

・人権/反差別/司法

・国際

・イスラエル/パレスチナ

・入管

・地域

・文化

・欧州

・市民活動

・検証・メディア

・核・原子力

・環境

・難民

・中東

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2025年04月04日

・2025年04月01日

・2025年03月31日

・2025年03月30日

・2025年03月29日

・2025年03月28日

・2025年03月27日

・2025年03月26日

・2025年03月23日

・2025年03月22日

|

|

2017年07月19日14時05分掲載

無料記事

印刷用

みる・よむ・きく

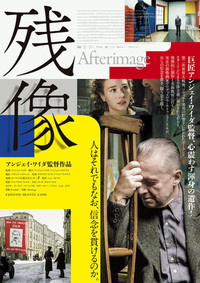

アンジェイ・ワイダ監督『残像』を観た 稲垣豊

アンジェイ・ワイダ監督の遺作、「残像」を観た。ポーランド中部のウッチ造形大学の教授であり、構造主義やウニズム理論の前衛画家として世界的にも著名な芸術家であるヴワディスワフ・ストゥシェミンスキの最期の4年を描いた作品。映画はポーランド統一労働者党によるスターリン主義的一党支配が覆いはじめる1948年から始まる。

映画予告編(公式サイトから)

http://zanzou-movie.com/

この年は反ナチレジスタンスをたたかったポーランド労働者党の指導者ヴワディスワフ・ゴムウカが「チトー主義者」として批判をうけ失脚し、スターリンに忠実なボレスワフ・ビェルトを第一書記とするポーランド統一労働者党が結成された年だ(ゴムウカは翌49年に除名、51年に逮捕されるが、スターリン批判の後復活する)。

官僚主義、全体主義が強まる中で、党の「社会主義的リアリズム」に異論を唱えたがゆえに自らも創設の一人であったウィッチ造形大学からも追われる。創造的で前衛的な美術理論のとりこになった教え子たちも尽力するが、国家権力による暴力や弾圧の壁に突き当たっていく。同じく著名な芸術家で離婚したカタジナ・コブロとのあいだにもうけた一人娘のニカとのほろ苦いやり取りは、ストゥシェミンスキの「父親失格」を描いている。

冒頭のウィッチ郊外の緑の丘陵シーンと、ストゥシェミンスキの自宅兼アトリエを覆うスターリンの巨大な肖像画が描かれた真っ赤な布に支配された色彩のコントラストは、ストゥシェミンスキの代表的造形表現である「ウニズム」を連想させたのだろうか。……と偉そうなことを書いているが、じつはこの映画を見るまではストゥシェミンスキも「ウニズム」も知らなかったし、もちろんいまでも他の芸術家も芸術理論もまったく知らない。

この映画を観ようとおもったのは、ロシア革命100周年を迎えたなかで、主流言論がその歴史的遺産までも亡きものにしようとする状況に抗しつつ、革命後ほどなくして官僚的に堕落したスターリン体制がもたらした世界的な負の影響をすこしでも知っておこうと思ったからだ。とりわけ芸術と人間の感性にあたえた影響という、ほとんど門外漢の分野の影響を知りたかったからだ。だから共産主義と芸術の問題について、トロツキーの芸術論(例えば「党が直接、かつ命令的に指導する分野がある。党が統括し助力する分野がある。党が助力するだけの分野がある。さらには、党が自己の立場を決めるだけの分野がある。芸術の分野は、党が指揮をとる使命をおびているような分野ではない」、党の芸術政策、『文学と革命』(上)岩波文庫、296頁)やレーニンの文芸政策、そして社会主義リアリズムなどの問題点と重ねてあわせてこの映画を紹介する能力はまったくない。あわせてお恥ずかしいことに、アンジェイ・ワイダの作品も実ははじめて観たほどだ……。

+ + + + +

映画は、あの時代のウィッチ造形大学が舞台ということでレーニンの彫像も登場する。また大学を追われたストゥシェミンスキがやっとのことで探し当てた仕事は、ビエルト統一労働者党書記長らの巨大な肖像画を描く仕事。そしてメーデーのシーンでは赤旗の隊列に掲げられたマルクス・エンゲルス・レーニン・スターリンの肖像画とともにBGMとして流れる「インターナショナル」が全体主義の残響として使われている。全体主義のイメージとしてこれら共産主義のコンテンツが描かれている。それは事実である。「社会主義リアリズム」や「プロレタリア文芸」などが党と国家によって強制される社会は社会主義ではない。しかしそれを経験した人々の脳裏にはこれが「社会主義」の残像として刻印されている。

だがそうではない社会主義を示す必要がある。つまり資本主義の搾取と戦争を終わらせ、あらゆる性別と生態系とに調和的で、民主主義を最大限尊重する、生産者による自由な連合へと向かう社会主義である。映画の中で当局の取り調べのなかで、若きストゥシェミンスキがピウスツキ独裁体制に抗して書いた檄文が読み上げられるシーンがある。かつてストゥシェミンスキ自身も民主主義や社会主義を訴えた闘士であったことがうかがわれるシーンである。

ポーランドは、この映画で描かれたのちも、度重なる反官僚の民主化運動のうねりを遂げ、おなじアンジェイ・ワイダ監督による『連帯の男』によって描かれたように民主化を果たす。しかしそれは「消えた革命」と言われるように、資本主義的搾取と民族的分断の壁をいまだ乗り越えることができていない。

+ + + + +

最後に、映画では「全体主義の悪魔の調べ」のような残響として使われていた「インターナショナル」だが、映画の時代からすこし下った60年代のポーランド統一労働者党の支配下において、党と国家からの強制ではなく、まったく違った意味合いを持ってこの「インターナショナル」が全体主義に抵抗する残響として歌われたというエピソードを紹介しよう。

1932年にポーランド共産党からトロツキスト反対派として除名され、その後、トロツキー三部作などを著したアイザック・ドイッチャーが、1966年4月にポーランド統一労働者党のウワヂスワフ・ゴムウカ第一書記と中央委員会に宛てた抗議文である。ゴムウカは「チトー主義者」としてスターリンに弾圧され失脚し、51年には逮捕されたが、スターリン批判の後の「ポスナン暴動」をきっかけに56年に党に復帰して第一書記についていた。ドイッチャーは、ゴムウカがスターリンによって弾圧された際に、ピウスツキとスターリンに対して闘ったおなじ闘士として、抗議文を書いている。

「私はルドウィク・ハス、カロル・モゼレフスキ、カジミェシュ・バドフスキ、ロムアルド・スミエフ、クーロン、その他の貴党の党員にかんして行われた秘密裁判と有罪判決に抗議して貴下にこの手紙を送ります。……これらの人たちは、貴下の政策またはその若干の側面について批判の声を挙げたという理由だけで、そしてまた彼らが自分の国にはびこっていると考えている官僚主義的専横と腐敗への絶望を表明したいという理由だけで、自由を奪われています。」

「私は、彼らの一人であるルドウィク・ハスが、第二次世界大戦の前に、私もその創設者であり代弁者の一人であった共産主義組織――いわゆるトロツキスト組織――の一員であったことを知っています。その後、彼は17年間をスターリンの監獄、強制収容所、流刑地で過ごしました。1957年に釈放された後、彼は苦痛の思いを完全に断ち切り、よりよき社会主義の未来への確信によって強く鼓舞されつつ、ポーランドへ帰国し、ただちにあなた方の党(統一労働者党:引用者)への加入を決意しました。そして党は彼を迎え入れました。」

「私の知る限り、貴下は数知れぬほど多くの敵意に満ちた反共的反対者を投獄したことはありません。そして貴下は彼らを処遇する際の寛大さにかんしては信頼に値します。しかしなにゆえ貴下は左翼的批判者を同じように処遇しようとはなさらないのか。ハス、モゼレフスキと彼らの友人たちは手錠をかけられ、厳重に監視されつつ法廷に連行されました。目撃者の報告では、彼らは鎖につながれたこぶしを古い共産主義者の挨拶どおりにふりあげ、“インターナショナル”を歌ったということです。このことは、彼らの政治的立場と忠誠について雄弁に物語っています。ウワジスワフ・ゴムウカ、貴下のまわりの高官のうち何人が、今日、自分の自由な意思と選択によって“インターナショナル”に唱和するのでしょうか。」

『反官僚革命 ポーランド共産党への公開状』(K・モゼレフスキ、Y・クーロン著、塩川喜信 訳・解説、柘植書房)より

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

映画『残像』

|