米ソ間の冷戦が終結したあと、地域間の紛争の時代になったとよく言われた。旧ユーゴスラビアの分裂と虐殺はその象徴的な出来事だった。東アジアでも日本と中国や韓国との関係が急速に悪化していった。ナショナリストたちは近隣同士で汚い侮辱の言葉を浴びせあって時には戦争も辞さない、と威嚇しあった。そうした風潮は冷戦終結後の技術革新と言ってよいインターネットによってさらに拡大し、加速していった。ネトウヨと呼ばれる顔を持たない戦士たちが嫌韓論を大量に拡散し、中国叩きに情熱を傾けた。遠く離れた民族や国家よりも身近な隣人たちを叩くことがこの時代の悪しきトレンドとなった。人々が鬘をつけた人々の生え際を鋭くチェックするように、近隣国から移民した人々の微細な違いをあたかも重大な瑕疵でも発見したかのようにネットで指摘しては盛り上がった。微細な違いを発見して唾を吐きかけ排除する・・・こうしたことは恐らく日本のナショナリストだけのことではないだろう。

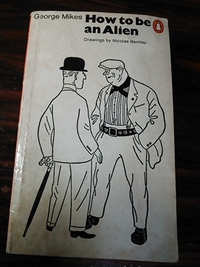

こうした時代に紹介したい1冊はジョージ・ミケシュ著「いかにしてガイジンになるか 」(George Mikes "How to be an Alien " )というちょっと風変わりなタイトルの薄い本である。ミケシュはハンガリー生まれのジャーナリストで、英国に移住した人物だ。ミケシュには「いかにしてデカダンになるか」といったタイトルの本もあり、基本的にユーモアを核にした比較文化論である。「いかにしてガイジンになるか」もまた、ミケシュがロンドンに移り住んで長く暮らした経験を基盤に、英国人と大陸の欧州人との発想や習慣の違いを観察眼を活かして描いたものである。英国紳士を笑っているのだが、そこには愛情と敬意も示されているから全体として嫌味な感じがない。

たとえば本書の「いかにして偽善者になるか」という見出しの話。バーで英国人の友人と二人で酒を飲んでいた時だ。突然、外で爆発音が聞こえるや否や、友人はバーの止まり木にはすでにいなかった。どこに行ったかと思うと彼は床に伏せて平らになっていた。しばらくして友人は立ち上がって服の埃をはたきながら、ずっとバーに座っていた著者のミケシュに対してこう言ったのだ。「おやまあ、君は恐怖で金縛りになって動けなかったのかい?」

なるほど、これは不利な状況を気の利いた言葉によって逆転させようとする英国人的なユーモアである。ハンガリー人だったミケシュも長くロンドンで暮らすうちに英国人の感覚を身に着けたに違いない。こうした話であれば英国人も笑わざるを得ないだろう。英国人のユーモアは英国人の心の余裕の産物だと昔からよく言われてきた。そして、冷戦終結後の今、日本では心の余裕が枯渇してこのような潤滑油になりえる言葉の使い方やコミュニケーションができる人物が乏しくなっている。だから、外国人の振舞いを批判しようとするだけでも、しばしば一線を越えた過激な言葉を使ってしまいがちだ。そして、そのことがスパイラルのように罵詈雑言の応酬を起こして、さらに広がっていく。その意味で、ミケシュの比較文化批評は貴重に思える。民族や国によって振舞いや文化に差異があるのは当たり前のことだ。それをどう描くのか、ということである。

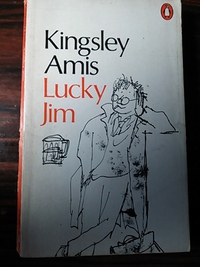

昨今、カズオ・イシグロがノーベル文学賞に決まったので書店に並ぶ英文学と言えばカズオ・イシグロばかりに見えるけれど、英国には他にもたくさん今、復刻されてよい作家がいるように思える。ジェローム・K・ジェロームの「ボートの三人男」もそうである。これは若い男3人と1匹の犬がボートに乗って川を旅する話だが、軽快な語り口に特色があり奇想天外な笑話になっている。また、反骨精神と笑いにあふれるキングスリー・エイミスの「ラッキー・ジム」という作品や、ロシア語を多数含む不思議な近未来言語を話す少年たちが気ままに暴力を振るって問題を起こし、滑稽な治療をさせられるアンソニー・バージェスの「機械仕掛けのオレンジ」などもある。英国がナチスに立ち向かうことができ、しかも実際にファシズム化から欧州や世界を守り抜いた背景にはこれらの作品に見られる英国人の余裕や笑い、不服従の精神といったものがあるように思える。冷戦終結後の日本に極めて不足しているものが、こうした精神なのではないだろうか。

■英劇作家のアーノルド・ウェスカー氏が亡くなる

http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201604172331050

■中野好夫著 「シェイクスピアの面白さ」 シェイクスピア没後400周年 近代演劇とは何だったのか

http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201607310428500

■アル・パチーノ監督の映画「リチャードを探して」 最良のシェイクスピア入門

http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201110020207200

|