|

|

|

・団体購読のご案内 ・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル ・コラム ・みる・よむ・きく ・インタビュー ・解説 ・こぼれ話 特集 ・アジア ・農と食 ・人権/反差別/司法 ・国際 ・イスラエル/パレスチナ ・入管 ・地域 ・文化 ・欧州 ・市民活動 ・検証・メディア ・核・原子力 ・環境 ・難民 ・中東 提携・契約メディア ・AIニュース   ・司法 ・マニラ新聞  ・TUP速報    ・じゃかるた新聞 ・Agence Global ・Japan Focus  ・Foreign Policy In Focus ・星日報 Time Line ・2025年04月01日 ・2025年03月31日 ・2025年03月30日 ・2025年03月29日 ・2025年03月28日 ・2025年03月27日 ・2025年03月26日 ・2025年03月23日 ・2025年03月22日 ・2025年03月21日 |

文化日仏会館のシンポジウム 「ミシェル・フーコー: 21世紀の受容」 フランスから2人の気鋭の哲学者が来日し、フーコーについて語った

転載について日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。 |

フランスから来日した哲学者たち。マチュー・ポット=ボンヌヴィル(向かって左。リヨン高等師範学校、アンスティテュ・フランセ)と パトリス・マニグリエ(パリ・ナンテール大学)。 Mathieu POTTE-BONNEVILLE (ENS Lyon, Institut français), Patrice Maniglier (univ. Paris Nanterre)

日仏会館のシンポジウム(日仏会館・フランス国立日本研究所)「ミシェル・フーコー: 21世紀の受容」"Michel Foucault au XXIe siècle" 右は司会者のマチュー・カペル

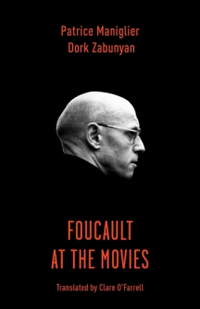

英語版の" Foucault va au cinema”(フーコーが映画を見に行く)。著者の一人がパトリス・マニグリエ。 "Ses travaux sur la prison, l’hôpital, la sexualité répondaient à son désir de « penser autrement » et notamment de faire de l’histoire autrement, en s’attachant à tous ces micro-procédures dont nous ne sommes pas conscients mais qui décident certains des changements les plus profonds. Justement, et c’est ce que démontrent ici les philosophes Dork Zabunyan et Patrice Maniglier, le cinéma est un lieu où ces micro-changements inconscients peuvent être vus. La relation de la pensée de Foucault au cinéma est donc loin d’être marginale, comme l’apport de cet ouvrage à la réception de son œuvre."( frace culture) フーコーが映画について語った事柄を二人の著者が1冊の本にまとめた。これを読めば、フーコーの主要テーマである監獄や病院、セクシャリティと言った事柄やそれをどう語るかと言ったことがフーコーの映画に対する考察からうかがうことができ、映画に関するテクストが決してフーコーの仕事の周縁に位置する些末な内容ではないことがわかると書かれている。

マチュー・ポット=ボンヌヴィルの著作の1つ「再び始める」”Les philosophes se sont souvent penchés sur les premiers commencements de toutes choses ; on voudrait ici, en compagnie de penseurs et d’écrivains, interroger plutôt les deuxièmes coups, les nouvelles fois, sonder leurs pièges et leurs promesses, et explorer l’expérience individuelle ou collective du recommencement comme on se recoudrait une éthique en guettant le retour des beaux jours.”(Editeur: Verdier) 哲学者たちはしばしば物事の起源や最初の試みに拘泥しがちだが、むしろ二回目の試みを探求するための方法を語ったものらしい。それは過去に陥った数々の陥穽を避け、失敗も含めて過去を見直し、物事の持つ可能性を今日再び豊かに生かすための方法を語ったものらしい。歴史が一回戦で決着すると考えず、失敗の中にも素晴らしい萌芽があったことを見逃さないことでもあるだろう。ダメな歴史も再生できる・・・フーコーの今世紀における読みもこれと無縁ではないかもしれない。      |

| Copyright (C) Berita unless otherwise noted. |

| よくある質問 | お問い合わせ | 利用規約 | 各種文書 | 広告掲載 | 記事配信 | 会社概要 |