・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・入管

・国際

・核・原子力

・アジア

・欧州

・アフリカ

・人権/反差別/司法

・中東

・農と食

・イスラエル/パレスチナ

・地域

・文化

・市民活動

・検証・メディア

・環境

・難民

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2025年04月20日

・2025年04月19日

・2025年04月17日

・2025年04月15日

・2025年04月14日

・2025年04月13日

・2025年04月12日

・2025年04月11日

・2025年04月07日

・2025年04月06日

|

|

2020年11月15日13時10分掲載

無料記事

印刷用

みる・よむ・きく

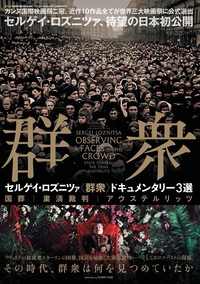

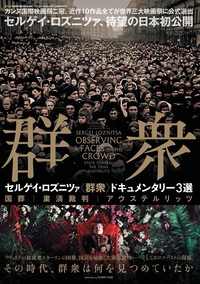

よくも悪くも「群衆」が時代を作るとしみじみ思う 『国葬』『粛清裁判』『アウステルリッツ』(セルゲイ・ロズニツァ監督の3作品の同時上映)笠原眞弓

スターリンの死と彼の行った粛清、そして現代ドイツの人々の3作品を「群衆」というテーマで括って一挙に上映されている。監督のセルゲイ・ロズニツァは、日本で1本も上映されていないが、20本のドキュメンタリーと4本のドラマ作品があり、それぞれ国際的に評価されている実力派だ。その監督が近年発表した作品である

◆『国葬』は死してなお主役のスターリンの葬儀

1953年3月5日午後9時50分、レーニンの盟友にして事業の天才的後継者、共産党とソビエト国民の賢明な指導者ヨセフ・スターリンの心臓は鼓動を止めたとの号外から、レーニン廟に一旦は安置されまでの記録である。

スターリンの葬儀は、全国200人カメラマンによって撮影されていた。この映画はそのフィルムが発見されたことから、正式な葬儀の記録映画用に使われなかったフィルムを監督の目を通して編集したものである。

労働組合会館円柱ホールに安置された遺体に最後の別れを告げられる人は一部の人たちである。棺の横で泣いているスターリンの息子、それを支える妹がいて、そのそばではひたすらディスマスクの制作をしている画家や彫刻家たち。

赤と白い花で埋められた棺と同様の花輪が、彼の写真が置かれた全国各地の屋外の会場に積みあがり、弔辞が読み上げられる。シベリアの奥地や民族衣装で正装した少数民族の住む地域にも、工場の中、屋外の労働現場にも徹底的にカメラが入り、人々は言葉少なに冷え込む野外に整列している。親と一緒に整列している子どもたち、周りを見て慌てて帽子をとる男性もいる。

何を思って並んでいるのか? 動員? 参列者のちょっとした表情、しぐさに、何か意味を読み取ろうと目を凝らす私。

興味深いのは、各国からやってくる弔問客を迎える飛行場。誰が誰だかの字幕もないが、写真で見たことのある人、覚えのない人がタラップを降りてくる。あの時代に詳しい人ならわかるが、全編を通して一切の説明はない。人物紹介の字幕さえない匿名性、つまり“群衆”を表現することが、この映画の製作意図なのだと気づく。

唯一人物紹介のあった場面は、レーニン廟での追悼会。弔辞を述べる人の長い肩書とともに名前が紹介された。例えばソ連最高閣僚会議議長、ソ連共産党中央委員会書記のゲオルギー・マレンコフ。彼は「スターリンの事業は時を越えて生き続け、我々と同じく子孫も感謝してスターリンの名を称えるだろう」と述べ、たくさんの業績を語り今後の結束を呼びかけたのだが、実際にはどうだったのか。そして最近の再評価なども頭の片隅に置きながらさまざまな思いや疑問がわく。もちろん公の記録として撮られたフィルムなので、都合の悪い事件は映っていない。

全編に流れる弔辞が内容的には思うところもあるが、朗読者のトーン、日本語の名訳とともに、抒情詩のように美しいことを記憶にとどめたい。

◆『粛清裁判』1930年暮れのインテリを対象とした事件

「大粛清」の前触れ的な事件で、労働者たち“群衆”の経済政策への不満を鎮め、インテリ層の国家忠誠を求めるために政府が仕組んだ事件らしいが、あまりなやり口である。

ありもしない「産業党」を結党し、国家転覆を謀ったと「インテリ出身者」8人が裁判にかけられる。彼らはみな一流の学者や専門職たちだ。ここで興味深いのは、彼らは全く身に覚えのないでっち上げだったにもかかわらず、まるで本当にそれらを実行したかのごとく、事細かに供述し、堂々と死刑判決を受けたこと。その裁判の実写フィルムなのだ。

裏約束の有無は映画では不明だが、その後獄死した人もいたが彼らのほとんどは恩赦を受け、「忠実な技術者」として勤め上げたらしい。

経済がひっ迫して労働者の生活が苦しかった時期、インテリ層はそれなりに尊重されていた。先進国の技術に学び、産業活動を活性化させなければ、世界から遅れをとることは明白である。そのために彼らは必要なのだ。そのジレンマの中での粛清だったということらしい。彼ら8人は、祖国ソ連のために大演技をしたのだろうか。その時の彼らの気持ちは?その判決を聞いて喜ぶ外の労働者は?と、両者を含めて“群衆”とくくると、また見えてくるものが違ってくる。

◆『アウステルリッツ』戦争遺跡の中で人々は

この作品は、前2作とは違い、現代のドイツの戦跡の1つザクセンハウゼン強制収容所の撮りおろし映像である。観光客である“群衆”と一緒に建物内部などを案内するのかと思いきや、まったくそんなことはしない。しかも、なんか不思議なカメラワークなのだ。つまりカメラを動かさず「建物を撮っている。たまたまそこに人が通った」という感じなのだ。そうすることで人間を客観視しているともいえる。

ガイドに誘導されて人類の汚点ともいえる建物から出てきた人々は、思いおもいに休憩している。人をつるしたという柱の前でそのポーズで記念写真を撮る人がいる。入口の撮影スポット「ARBET MACHT FREI(働けば自由になる)」の前では自撮りをしている。

負の遺産の前で、リゾート風の服装で人々はどんな表情、行動をとるのか。なかなか奥が深く、感性が鍛えられるものだった。また、モノクロの映像の持つ力をも感じさせられる作品であった。

この3作品を観たとき、つくづく群衆が世界を作っていくと思いいたったし、翻っていま日本の群衆を構成する自分は……と、考えずにはいられなかった。

『国葬』135分、『粛清裁判』123分、『アウステルリッツ』94分/

11月14日〜12月11日、シアター・イメージフォーラムにて3作一挙公開、他全国順次ロードショー

写真のクレジットは

『国葬』、『粛清裁判』の写真のコピーライト (c)ATOMS & VOI

『アウステルリッツ』の写真のコピーライト (c)Imperativ Film」。

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

群衆のポスター

国葬

|