・読者登録

・団体購読のご案内

・「編集委員会会員」を募集

橋本勝21世紀風刺絵日記

記事スタイル

・コラム

・みる・よむ・きく

・インタビュー

・解説

・こぼれ話

特集

・アジア

・農と食

・人権/反差別/司法

・国際

・イスラエル/パレスチナ

・入管

・地域

・文化

・欧州

・市民活動

・検証・メディア

・核・原子力

・環境

・難民

・中東

提携・契約メディア

・AIニュース

・司法

・マニラ新聞

・TUP速報

・じゃかるた新聞

・Agence Global

・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus

・星日報

Time Line

・2025年04月01日

・2025年03月31日

・2025年03月30日

・2025年03月29日

・2025年03月28日

・2025年03月27日

・2025年03月26日

・2025年03月23日

・2025年03月22日

・2025年03月21日

|

|

2023年04月05日10時58分掲載

無料記事

印刷用

みる・よむ・きく

タイムリーな企画 真野倫平著『アルベール・ロンドル〜闘うリポーターの肖像〜』を読みながら

現在進行形の読書中ですので、読後に改めて書評を書いてみたいと思っていますが、真野倫平著『アルベール・ロンドル〜闘うリポーターの肖像〜』(水声社)は今、メディアのあり方をめぐって議論が起きているこの国で読まれてほしいタイムリーな企画だと思いました。本書はアルベール・ロンドル(1884−1932)の伝記ですが、日本ではほとんど知られていない名前かもしれません。しかし、フランス語圏ではよく知られたジャーナリストの名前です。とはいえ、恥ずかしながら、私自身が本書を手に取るまで無知でした。読んでいくと、相当辣腕というか、新聞界に衝撃を与えたジャーナリストであることは間違いありません。

ネットでググってみると、「アルベール・ロンドル賞」と言えば、その年に最も優れたグラン・ルポルタージュ、すなわち大きなテーマを携え、ある「現地」に旅をして、そこで優れたノンフィクションを書いた記者に送られる賞のようです。ジャーナリズム版のゴンクール賞とか、フランス語圏版のピューリッツァ賞という評価もあるようです。本書の中で、真野氏がロンドルという人間の行動と作品の真実に迫っていきますが、まず第一にロンドルはグラン・ルポルタージュ、すなわち本格的な「ルポルタージュ」というスタイルの記事の開拓者として知られています。

第一次大戦から始まり第二次大戦までの戦間期がロンドルが活躍した時代でした。取材対象に彼が選んだ舞台は、新聞の外信記事ではうかがい知れない世界でした。彼はそこで第一次大戦のバルカン半島など遠隔地での生々しい現地レポート、日本や欧米に浸食される中国の情勢、累犯者や重罪犯が送られていた海外領土の孤島の刑務所での恐ろしい実態(これは『パピヨン』というスティーブマックィーンの映画を思い出させます)、精神病院の真実(監禁される必要のない人々が多数閉じ込められていた)、南米に送られるフランスの売春婦とヒモの実像、人種のるつぼで麻薬の貿易港だった港町マルセイユの姿などを伝えました。これらは後の時代のTVドキュメンタリーの先駆をなすと言ってもよいもので、対象も読者の関心を掻き立てる興味深いものばかりです。さらに特筆すべきは、自分自身を主役=目に仕立てて、現地入りした自分の主観を交えながら現場報告をする、という形で記事をフランスに送り、これが大変な評判を呼び、新しいスタイルとして脚光を浴びたのでした。例えて言えば、オペラ的なセットでおおがかりで派手な作り方をしていた映画の世界に対して、屋外に撮影場所を移し、柔軟に視点を移動できる手持ちカメラでヴィヴィッドな世界の姿を撮影し始めたヌーヴェルヴァーグにも比較できるかもしれません。

「ルポルタージュ」と言えば、私がTVの業界に入った90年代初頭にはまだ、「ノンフィクション」という言葉よりもむしろ使われていた言葉だった気がします。それは放送局によっても差があるのかもしれませんが、私がTBSの番組を作っていた頃、古参の人々は「ルポルタージュ」という言葉を使っていました。ルポルタージュという言葉をつけた番組枠はかつてはいくつかあったように記憶しています。ルポルタージュは新聞、すなわち活字で始まり、ラジオからTVへと発展していったのだと思います。現場を訪ねて、その臨場感を視聴者に伝えながら、通常の記事では描けないデテールまで主観を交えて見つめていくスタイルはTVでピークに達したはずです。しかし、今は衰退しています。これは恐らく過度の演出や複数で練り上げられた作り物の「主観」など、もはや素の「私」が存在しない程に手あかがついてしまった上に、何かとディレクターの主観や作家性を排除する風潮が強い今日のTVでは難しくなっているのではないでしょうか。現代では現場を訪ねたこともない「構成作家」やプロデューサーたちが現場の記録を再構成して、失敗しない番組作りが常道になっています。もちろん、複数の目が入ることで勘違いや独りよがりが是正される利点はあるのですが、多くの人が入り込めば「私」という主観から離れていくのは確かでしょう。そういう意味で、「ルポルタージュ」という表現方式が過去20年〜30年くらいの間にすたれていったのではないかと私は思っています。

著者の真野倫平氏(南山大学教授:フランス文学/歴史学)は、本書を書くにあたって、ロンドルをいたずらに英雄視せず、彼の限界を注意深く随所で記しているところがとても良いと思いました。アルベール・ロンドルは当時としてはいわゆるリベラルな人間だったのでしょうが、それでも欧州の白人としての偏見や優越感から逃れられたわけではなかったのです。また当時、フランスの資本家が動かしていたフランス帝国主義に真っ向から反対することを避け、むしろ大枠は体制に寄り添いつつ局地戦で真実の描写を行っていたと取れるようです。日本のTVの世界で番組を作っている製作者も客観的に見れば、自分たちが仕事をしている額縁から逃れることはできません。そうした限界の中で何ができるのか、本書を読むことで、もう一度、仕事のあり方を考えるきっかけを持ち得る本だと私は感じます。まだ少し終わりまでページが残っているわけですが。

村上良太

|

転載について

日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。

印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。

|

|

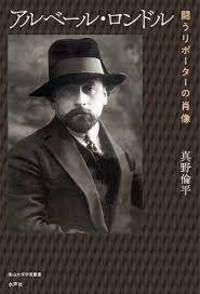

まだ髪がふさふさしていた頃のロマンティックな風貌のアルベール・ロンドル。本書によれば、第一次大戦の現地取材中に毛髪が少なくなった。

ルポルタージュが台頭した時代とそのパイオニアの人生を描いたノンフィクション。文学とジャーナリズムの敷居を越える領域の豊かな可能性を今日、再び考えさせてくれる書(水声社:真野倫平著)

|