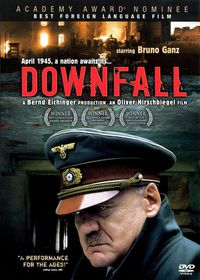

名優のブルーノ・ガンツが1945年4月から5月にかけてのヒトラーを演じたドイツ映画『ヒトラー最期の12日間』(2004)は、昨年公開の『ヴァンゼー会議』と並んで、ナチスの歴史を正面から問う映画でした。『ヒトラー最期の12日間』は、その一部が切り取られて、しばしばツイッターで暴君のパロディに日本語の偽吹き出しがつけられて、当時の安倍首相への風刺として使われていたことを覚えています。まさに東からソ連の赤軍に、西から英米を軸とした連合軍に包囲され、首都防衛が不可能となりつつある頃でした。これらの作品は、『アイヒマンを追え!』や『顔のないヒトラーたち』のように歴史に基づきながらも、ハリウッド的なドラマツルギーで構成した映画と異なり、映画の構成が斬新かつリアルなことが特徴でした。単に群像劇というだけではなく、歴史に基づいている限り、観客がその結末を知っているというところが枷でもあり、あるいは利点でもあります。

ネタばれしているのに利点であるのはなぜか、と言えば、映画製作のエネルギーおよび映画の構成の柱を、通常のドラマツルギーに割くことから解放される、というメリットがあげられます。正攻法のドラマツルギーを導入すれば、観客は感情移入がしやすくなり、主人公についてのドラマ的情報を特権的に手に入れることになります。しかし、そうした正攻法のドラマツルギーの束縛から解放されれば、もっとシンプルに出来事そのものを描くことができるようになるのです。なぜそこでその人物がそういう言動をしたか、細々したところまで説明的に描かなくてもよいのです。むしろ、そこで何が起きていたのか、という全体のアンサンブルを描くことこそが核であり、それを描くことができれば映画の狙いは達成できたのだろうと思います。

『ヒトラー最期の12日間』では、特にヒトラーを諧謔的に描こうとしていません。あの場所で、どのようなことが起きていたのかをなるべく、事実に近い形で再検証したい、という思いがこの映画には満ちていたように感じます。その演出姿勢はユダヤ人問題の最終解決を決めた1942年1月の会議を丸ごと描いた『ヴァンゼー会議』でも共通するように感じます。

私たちはヒトラーやハイドリヒがどのくらい恐ろしい行動を取ったのかを歴史として理解しています。とはいえ、当時、その場に私たちがナチスの側の人間としていたなら、どのような光景が現れたか。それをナチズムへのイデオロギーは抜きで、感情移入とは距離を取りながら見つめる、というのがこの演出方法です。このような手法は、異化効果を導入したブレヒトの演劇観から、さらに歴史を下って、一歩、深化した演出方法ではないかという風に感じました。後付けの知識や概念をいったん払拭し、イデオロギー色を脱して、もっとシンプルにその場の出来事を見つめてみる。もちろん、それを監督する人間も俳優も、歴史の帰結は知っています。それでも、帰結をまだ知らない人間になって俳優たちはカメラの前で被写体となります。監督やカメラマンもまたそのように、そこに新たに現出するシーンを撮影するのです。そこから、一段と深い人間観察が生まれていたと思います。もっと歴史の劇は進化できるのだ、と感じさせられました。そして、歴史的に著名でなくとも、日常の出来事においても、そのような演出方針はおそらく応用が可能でしょう。

『ヴァンゼー会議』では、内務省高官に議論でやり込められていったん休憩をはさんで自室にこもった時の悶々として静謐なハイドリヒのシーンは秀逸でした。5か月後にプラハで暗殺されようとはまさに想像すらしていない生々しい人間像がありました。しかし、それはハイドリヒそっくりさんの俳優ではありませんでした。むしろ、現実のハイドリヒの顔を知っている人間ならちょっと違和感を感じるくらいです。とはいえ、むしろ、そんなことは大きな問題ではなく、大切なことはその場で彼の心に深い動揺が起きていることを表現することだったでしょう。

また、『ヒトラー最期の12日間』のヒトラーの場合も、怒鳴ったり狂暴になったりした直後の醒めた表情の中に、簡単に言葉で言い表せない独裁者の姿を刻んでいました。ドイツの歴史に材を取った映画を見ていると、歴史の風化をただ嘆いているだけでは努力不足であることを感じさせられました。

■映画「ヒトラー最期の12日間」日本版劇場予告

https://www.youtube.com/watch?v=wFMinf2ATD8

|